- Код статьи

- S013161170012130-2-1

- DOI

- 10.31857/S013161170012130-2

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 5

- Страницы

- 55-69

- Аннотация

В статье анализируется функционирование единицы в смысле в русской устной повседневной речи. Исследование проведено на материале пользовательского подкорпуса (137 контекстов), источником которого стал звуковой корпус «Один речевой день». Корпусный анализ позволил выявить, наряду со словарными (предложно-падежная форма существительного, пояснительный союз, производный предлог), некоторые неканонические случаи употребления формы в смысле (прагматический маркер, переспрос, квазипереспрос), а также особые переходные случаи, когда однозначно установить статус единицы не представляется возможным. Однако количественное распределение обнаруженных типов употребления единицы в смысле по пользовательскому подкорпусу показывает, что переходные формы встречаются ничуть не реже «обычных» (практически треть от общего количества случаев). Одним из способов описания формирования значений и функций у подобных единиц является шкала переходности, которая позволяет выделить стадии изменений и демонстрирует тесную связь между ними и динамику. На примере единицы в смысле можно наблюдать, с одной стороны, как постепенно происходит языковое развитие в живой устной речи, с другой – как сложен и уникален путь каждой единицы в этом процессе.

- Ключевые слова

- русская речь, звуковой корпус, переходные явления, прагматический маркер, лексикографическое портретирование

- Дата публикации

- 25.12.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 4

- Всего просмотров

- 164

Устная повседневная речь оказывается все более и более привлекательным объектом для современных лингвистических исследований1. Одно из направлений таких исследований тесно связано с явлением прагматикализации как процесса, в результате которого обыкновенные полноценные слова (например: вот, значит, как бы, там, так и др.) переходят на прагматический уровень и утрачивают, полностью или частично, прежние – лексическое и грамматическое – значения, а взамен приобретают функцию [Bogdanova-Beglarian, Filyasova 2018]. Такие необычные (при этом хорошо знакомые и даже необходимые каждому носителю языка в устной коммуникации) условно-речевые единицы будем называть, вслед за Н. В. Богдановой-Бегларян, прагматическими маркерами (ПМ) [Богданова-Бегларян 2014а].

Специфика большинства ПМ – а базовых таких единиц более 50 [Богданова-Бегларян и др. 2019: 78] – заключается в отсутствии статусной константности. Иными словами, в случае с такими единицами необходимо иметь в виду наличие переходности: невозможно «закрепить» за единицей тот или иной окончательный статус ПМ, неизбежно встречаются контексты, когда «нельзя квалифицировать по принципу “или-или”, а надо отмечать “как то, так и другое”» [Бабайцева 1983: 37]. Установление границы между «стадиями» прагматикализации того или иного слова усложняется его памятью о «своих корнях». Целесообразнее поэтому представлять эти единицы на шкале переходности, которая демонстрирует плавное их «преображение».

Одной такой единицей «с памятью» о прошлом своем статусе является форма в смысле. В настоящем исследовании анализируется функционирование этой формы в русской устной спонтанной речи в зеркале такой переходности. Цель работы – построение своеобразной шкалы изменений этой единицы, что может быть весьма полезно в рамках ее лексикографического портретирования2. Материалом для исследования послужил пользовательский подкорпус, который включает 137 употреблений единицы в смысле в различных контекстах. Источником материала стал корпус «Один речевой день» (ОРД), созданный на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета по методике 24-часовой записи [Русский язык... 2016; Bogdanova-Beglarian et al. 2016a, 2016b].

Непосредственному анализу корпусного материала предшествовала работа с данными словарей. Так, в «Словаре русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой (МАС) лексема смысл имеет три основных лексико-семантических варианта (ЛСВ): (1) ‘Разум, рассудок’, (2) ‘Внутреннее логическое содержание, значение чего-л., постигаемое разумом’, (3) ‘Разумное основание, назначение, цель’ [Евгеньева (ред.) 1988: 160]. В «Большом толковом словаре русского языка» под ред. С. А. Кузнецова (БТС) ЛСВ лексемы смысл в целом очень близки тем, что обозначены в МАС: (1) ‘Общее логическое содержание, не сводимое к значениям составляющих его частей; основная мысль, суть, сущность чего-л.’ и (2) ‘Разумное основание; предназначение, цель чего-либо’ [Кузнецов (ред.) 1998: 1220]. Между тем оба словаря определяют форму в смысле как предлог (в смысле чего), управляющий родительным падежом. Кроме того, в БТС обнаруживаем пояснительный союз в том смысле что3 [БТС 1998: 1220], а в МАС – особую форму-конструкцию в (каком) смысле [МАС 1988: 161].

Корпусный анализ материала устной повседневной речи подтверждает данные словарей. Так, в пользовательском подкорпусе настоящего исследования действительно встретились употребления в смысле как предложно-падежной формы существительного:

1) прекрасный / это очень (...) красивый / да? пре… в смысле (...) превосходить / да? но превосходный этот тот / кто пере... восходит / правда? поэтому пре... (И123). В примере (1) говорящий пытается объяснить значение приставки пре- в слове прекрасный (см. метакоммуникативные самопереспросы да?), а потому здесь очень показательно употребление существительного смысл в значении ‘логическое содержание’, которое фиксируют оба упомянутых словаря. Обратимся к следующим примерам:

2) я постараюсь / значит вот / (э-э) со звуком... (э-э) как мне представляется (э-э) рассказать / как он устроен // (э-э) в смысле оцифровки // (э-э) в смысле (э) использования (И117);

3) а вот здесь нужно понимать что спортивная не в смысле что она ходит в трениках и кедах... да / что почему-то сразу возникает в голове у большинства людей... нет спортивная это значит очень подвижная (И121).

В примере (2) дважды употреблена форма в смысле в качестве предлога, который действительно управляет именем в Род. п. (в смысле оцифровки / использования). Рассмотренные случаи, безусловно, относятся к каноническим для исследуемой единицы. Но уже в примере (3) наблюдаем «отголосок» тех изменений, которыми так богат и привлекателен устный повседневный дискурс: союз в том смысле что предстает в «свернутом», с формальной точки зрения, виде. Однако идея пояснительности (говорящий испытывает необходимость пояснить тот смысл, что он вкладывает в прилагательное спортивный) сохраняется и даже усложняется отрицанием (методом «от противного»); при этом дальше, после вставного комментария, посвященного господствующим стереотипам, говорящий возвращается к прилагательному и уже использует альтернативный способ пояснения через глагол значить. Между тем гораздо чаще4 в русской устной речи встречается еще более укороченная форма:

4) И69: тяжело с ним работать // М3: почему? И69: ну такой странный человек // ну в смысле я же с ним вместе сдавал это деловое общение // М3: угу // И69: вместе делали презентацию… необычно5;

5) а / вы куда-то далеко хотите уехать что ли? ну / в смысле в другую страну // на море куда-нибудь (И96).

В примерах (4) и (5) форма в смысле (а начиная с этого этапа нередко и ну в смысле, о чем см. ниже) функционирует практически так же, как словарный канонический союз в том смысле что (который в полной форме не встретился в пользовательском подкорпусе ни разу): оформляет конструкцию с двумя компонентами, где первый (левый; X) требует пояснения, которое содержится во втором (правом; Y). Пояснения может требовать как целое утверждение (ну такой странный человек), так и его часть, какое-нибудь слово (далеко). Интересно, что в примере (4), с точки зрения прагматики, Y (собственно пояснение) необходим говорящему для того, чтобы снизить категоричность своего первого высказывания (Х; чему способствует еще и употребление маркера изобразительности такой, см. о нем: [Шклярук 2019]). В целом функционирование в устной речи пояснительного союза в смысле именно в таком виде представляется вполне объяснимым следствием действия закона экономии речевых усилий – см. об этом: [Мартине 1960; Поливанов 1981; Богданова-Бегларян 2014б]). Обратимся к следующим контекстам:

6) у меня есть две книги / которые тебе необходимо прочитать // в смысле / которые я считаю / что очень необходимо прочитать / потому что я их / ну / я их советую прочитать (И78);

7) нет / ну ничего себе / пять лет прошло / выводы не делает / в смысле пять раз / ладно / не пять лет / да не пять лет / я оговорилась / я говорю пять раз / пять раз (И130);

8) видите / эта прозрачная штука она тут сетка // в смысле каркас такая (И45);

9) И125: а кто тебе мешает? Ж1: платные ПТУ-то ой в смысле фу ты корпус кадетский.

Рассмотрим пример (6). С одной стороны, как и в контексте (4), здесь налицо постепенное смягчение категоричности высказывания (тебе необходимо – я считаю, что очень необходимо – я советую прочитать), с другой – это смягчение выходит на первый план: говорящий не ощущает необходимости именно пояснить свои слова, его цель – снизить императивность своего первого высказывания (Х). Прагматическая составляющая начинает доминировать, с этого момента единица в смысле соединяет в себе прагматическую функцию самокоррекции (в данном случае для смягчения категоричности высказывания) и, тем не менее, не теряет своих союзных способностей (например, тоже организует высказывание). Однако уже в следующих примерах (7)–(9) эти союзные способности ослабевают: информанты оговариваются (пять лет, сетка, ПТУ) и, осознав это, исправляются. Если союз в смысле во всех упомянутых ранее контекстах присоединял клаузу (в примере (5), очевидно, предложение неполное), то маркер самокоррекции в смысле, ничего не оформляя, лишь участвует в контекстах типа X… (ну) в смысле Y, где Х – неверная номинация (в терминах В. И. Подлесской – репарандум, фрагмент, подлежащий исправлению), а Y – исправленная номинация (в терминах В. И. Подлесской – репаранс, откорректированный коррелят) [Подлесская и др. 2019]. Любопытно, что самокоррекция может проходить как весьма эмоционально (см. множественные повторения корректной номинации пять раз (7) и дополнительные формулы признания собственной оговорки – междометия ой, фу ты (9)), так и вполне спокойно (8). Представляется, что в последнем случае самокоррекция в принципе связана с поиском подходящего слова, и тогда маркер в смысле получает дополнительный «налет» хезитативности. В дальнейшем уже эта хезитативная функция маркера в смысле получает самостоятельное воплощение в определенных контекстах, ср.:

10) только (э-э) (н-н) нам надо сюда товару завезти / и / а так тут сто лет эта / ну / в смысле / аптека / поэтому люди уже знают эту аптеку (И78)6;

11) он говорит да / но я ее должен та... довести как говорится (э) до... ну в смысле до... ну вот чтобы продать / чтобы продать и в другое место (И117).

В примерах (10)–(11) цепочка однофункциональных (функционально синонимичных) маркеров притягивает, подобно «черной дыре», исследуемый маркер и отрывочно или целиком заполняет паузу, во время которой осуществляется поиск нужного слова. Этот поиск может быть как удачным (аптека найдена), так и неудачным, как в примере (11), когда говорящий отказывается продолжать поиск и формулирует свою мысль иначе (см. дважды повторенный предлог до, «приготовленный», очевидно, для существительного, и конечное придаточное чтобы продать…). Важно пояснить, почему именно цепочка втягивает в себя маркер: при анализе корпусных данных не встретилось случаев употребления одиночного хезитативного маркера в смысле, что позволяет сделать предположение об обусловленности такого типа употреблений исследуемой единицы контекстом, когда, по выражению Н. В. Богдановой-Бегларян, «короля делает свита» [Богданова-Бегларян 2019]. Рассмотрим еще один пример:

12) ого если... ну в смысле если я приглашаю я плачу за... за него / если он приглашает он за меня / ну или напополам платим (И125).

Позиция формы в смысле во фразе и отсутствие первого компонента X (оговорки или мысли, требующей пояснения) подсказывают еще одну прагматическую функцию исследуемой единицы – разграничительную, а именно стартовую: говорящий, оборвав начатое высказывание, снова начинает свою мысль (если … если). Заметим, что именно в качестве хезитативного и разграничительного маркеров форма в смысле окончательно утрачивает свою память, остается только функция, наступает финальная стадия прагматикализации единицы.

Здесь уместно еще раз отметить структурный вариант исследуемой единицы – ну в смысле. В соответствии с гипотезой А. Д. Шмелева, «общая идея частицы ну связана с “вынужденным говорением”. Ну уместно, когда развитие коммуникативной ситуации заставляет говорящего сказать нечто (курсив мой. – Т. С.)» [Шмелев 1998: 152]. Думается, что приведенные примеры – (4)–(5) и (10)–(12) – вполне подтверждают эту гипотезу: говорящий использует единицу ну в смысле не только как маркер «вынужденного» пояснения или такой же «вынужденной» самокоррекции, но и как стартовый или навигационный разграничительный маркер, который помогает ему (как правило, после некоторого колебания) либо начать реплику, либо продвинуть вперед начатый речевой фрагмент – во всех случаях налицо именно «вынужденное говорение».

Обратимся еще к одному весьма частотному типу употреблений формы в смысле в русской устной речи, ср.:

13) И60: он так близко не видит // Ж2: в смысле? почему? И60: у них вообще зрение четыре процента // ;

14) И131: а когда будете смотреть (э) интерьер детской? Ж1: в смысле мебель? И131: ну да.

Закономерно, что, оформляя пояснение, единица в смысле участвует и в запросе на это пояснение. Как и в случае с союзом, употребления более краткой формы переспроса в смысле? преобладают в устной речи. Полный вариант в каком смысле? встречается в одиннадцать раз реже, что тоже можно объяснить действием закона экономии речевых усилий. При этом сам переспрашивающий может предложить своему собеседнику некую подсказку, как в примере (14). Между тем, если подлинная коммуникативная цель такого переспроса – уточнение информации, то собеседник это легко опознает и дает ответ. В то же время встречаются в корпусном материале и квазипереспросы в смысле?, на которые ответ и не ожидается, поскольку говорящий отвечает сам, ср.:

15) И89: где ты? Ж1: в смысле где я? я на севере.

Видно, что переспрашивающий весьма уверенно продолжает беседу (где ты? – я на севере), это говорит о том, что в уточнении информации он вовсе не нуждался. В таких случаях, когда не требуется ответ, формула7 в смысле? служит, скорее, для выражения эмоции: удивления и/или неприятия сказанного собеседником8.

8. Было бы интересно (в качестве перспективы исследования) провести слуховой анализ корпусного материала и проверить, есть ли интонационная разница между выделенными типами.

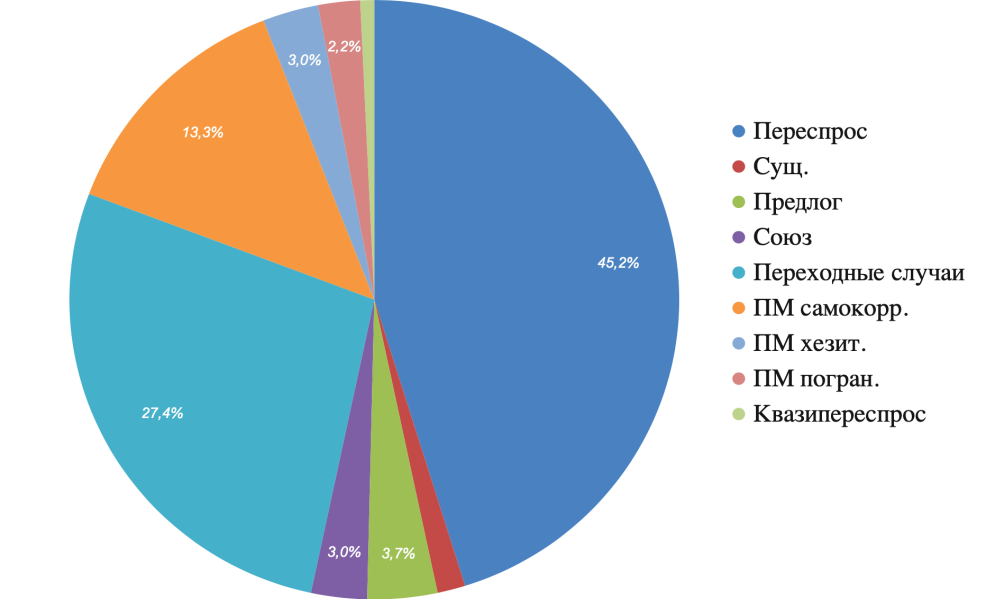

Таковы типы употребления единицы в смысле, которые встретились в пользовательском подкорпусе. На рис. 1 представлено их количественное распределение.

Рис. 1. Общее распределение типов употребления формы в смысле в пользовательском подкорпусе Fig. 1. General distribution of the types of use of the form v smysle in the user subcorpus

Видно, что почти половина всех употреблений (45,2 %) относится к переспросу. Следующая значительная по объему материала группа – особые переходные случаи, подобные тем, что были рассмотрены в примерах (6)–(9). Практически треть всех контекстов в пользовательском подкорпусе (27,4 %) было трудно идентифицировать однозначно: союз ли это или маркер? Представляется, что, как и было сказано вначале, точное определение статуса единицы в подобных случаях – задача, выполнение которой может привести к бóльшей ошибке, чем отказ от ее выполнения9.

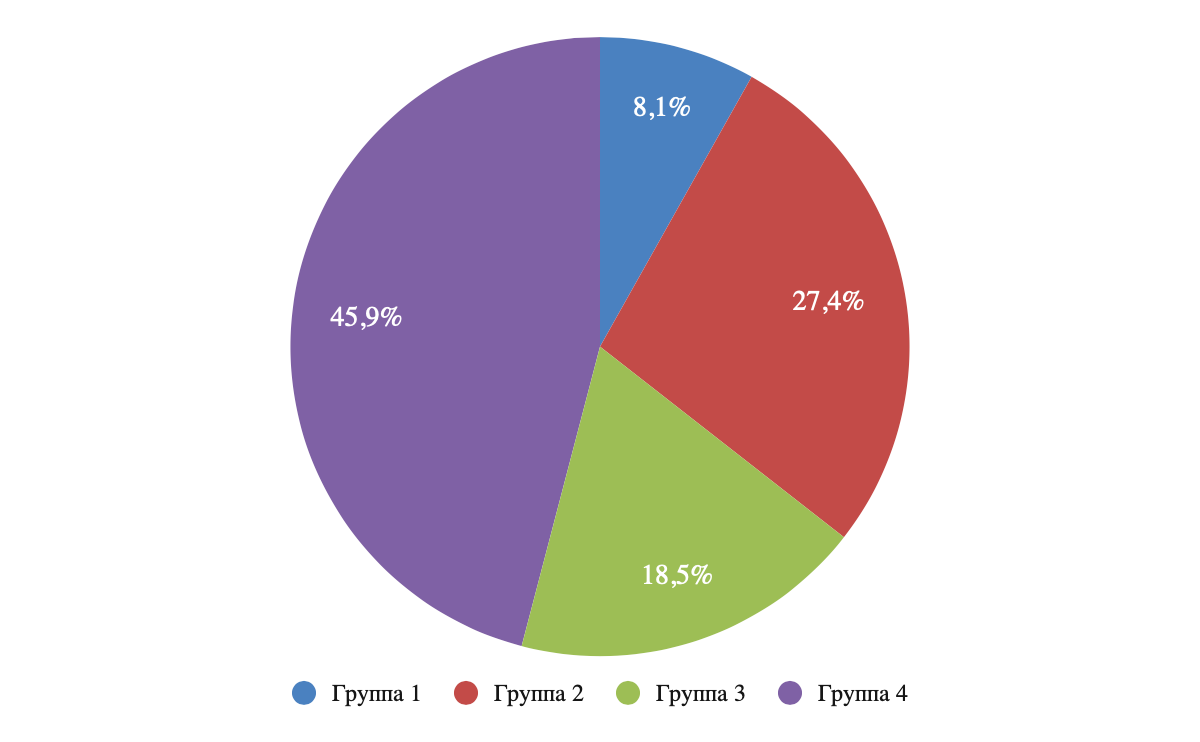

Перед тем как взглянуть на шкалу переходности, обратимся еще к одной диаграмме. На рис. 2 дано представление о количественном распределении четырех групп употреблений единицы в смысле:

- словарные, канонические (существительное, предлог, союз);

- переходные случаи;

- в качестве прагматического маркера (хезитативного, разграничительного, самокоррекции);

- в качестве переспроса (в том числе квазипереспроса).

Рис. 2. Количественное распределение групп употреблений единицы в смысле Fig. 2. Quantative distribution of groups of use of the unit v smysle

Полученное распределение позволяет предположить, что в русской устной речи существенно преобладают неканонические случаи употребления (91,8 %)10. Однако подобное предположение требует серьезной проверки на более широком материале и сравнения с данными письменной речи.

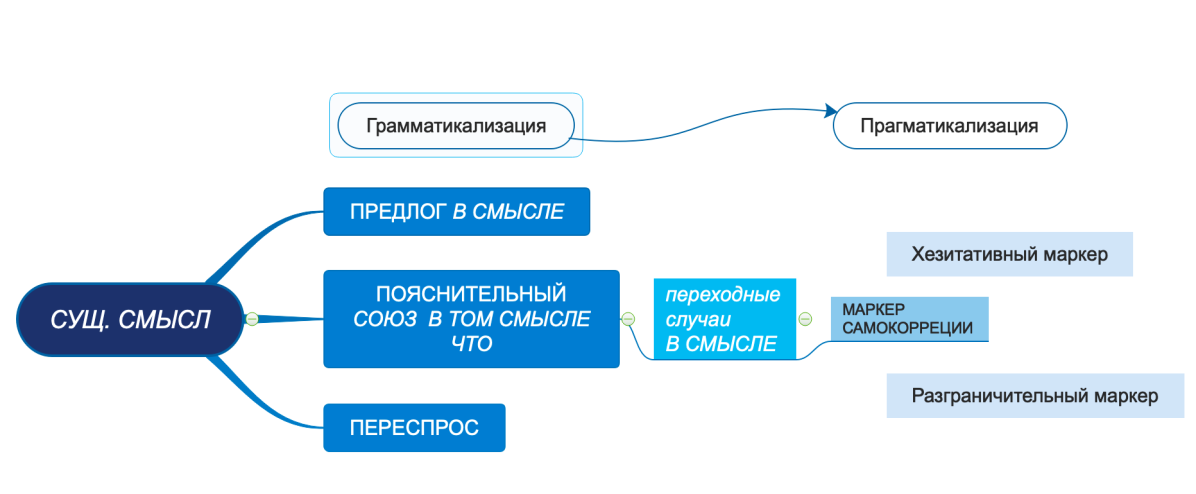

Таким образом, корпусный анализ позволил выявить несколько типов употребления формы в смысле в русском устном дискурсе (как словарных, так и неканонических), а также показал переходность, тесную связь между ними, и позволил построить шкалу переходности – см. рис. 3.

Рис. 3. Шкала переходности для единицы в смысле Fig. 3. The scale of transitivity of the unit v smysle

Представляется, что подобные шкалы будут полезны не только при составлении словарных статей, но и для осознания непрерывности и постепенности языковой эволюции11.

Библиография

- 1. Апресян Ю. Д. Избранные труды, т. I. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.: Языки славянской культуры, 1995. 481 с.

- 2. Апресян Ю. Д., Апресян В. Ю., Богуславская О. Ю., Крылова Т. В., Левонтина И. Б., Урысон Е. В. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2003. 557 с.

- 3. Арутюнова Н. Д. О критерии выделения аналитических форм // Аналитические конструкции в языках различных типов / Под ред. В. М. Жирмунского, О. П. Суника. М.–Л.: Наука, 1965. С. 121–128.

- 4. Бабайцева В. В. Переходные конструкции в синтаксисе. Воронеж: Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1967. 392 с.

- 5. Бабайцева В. В. Зона синкретизма в системе частей речи современного русского языка // Филологические науки. 1983. № 5. С. 35–42.

- 6. Баранов А. Н., Плунгян В. А., Рахилина Е. В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М.: Помовский и партнеры, 1993. 207 с.

- 7. Богданова-Бегларян Н. В. Прагматемы в устной повседневной речи: определение понятия и общая типология // Вестник Пермского ун-та. Российская и зарубежная филология. 2014а. № 3. С. 7–20.

- 8. Богданова-Бегларян Н. В. Еще раз о законе экономии в повседневной спонтанной речи // Коммуникативные исследования. 2014б. № 1. С. 241–251.

- 9. Богданова-Бегларян Н. В. Короля делает свита: о дополнительных условиях прагматикализации языковых единиц в повседневной речи // Труды международной конференции «Корпусная лингвистика-2019» / Отв. ред. В. П. Захаров. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2019. С. 317–324.

- 10. Богданова-Бегларян Н. В., Блинова О. В., Мартыненко Г. Я., Шерстинова Т. Ю., Зайдес К. Д., Попова Т. И. Аннотирование прагматических маркеров в русском речевом корпусе: проблемы, поиски, решения, результаты // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной международной конференции «Диалог» / Отв. ред. В. П. Селегей. М.: РГГУ, 2019. Вып. 18. С. 72–85.

- 11. Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: Новое литературное обозрение, 1996. 352 с.

- 12. Евгеньева А. П. (ред.). Словарь русского языка в 4 томах. Т. 4. С-Я. М.: Русский язык, 1988. 797 с.

- 13. Жукова А. Г. Ненормы в отдельных сферах общения // V Международная конференция «Культура русской речи» (Гротовские чтения). М., 2017 [Электронный ресурс]. URL: https://sites.google.com/site/grotconf/tezisy-2017 (дата обращения: 20.05.2020).

- 14. Звуковой корпус как материал для анализа русской речи: коллективная монография. Часть 1. Чтение. Пересказ. Описание / Отв. ред. Н. В. Богданова-Бегларян. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2013. 532 с.

- 15. Костомаров В. Г. Язык текущего момента: понятие правильности. СПб.: Златоуст, 2014. 220 с.

- 16. Кузнецов С. А. (ред.). Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 1998. 1534 с.

- 17. Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях (проблемы диахронической фонологии). М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. 260 с.

- 18. Подлесская В. И., Коротаев Н. А., Мазурина С. И. Самоисправления говорящего в русском монологическом и диалогическом дискурсе: опыт корпусного исследования // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной международной конференции «Диалог» / Отв. ред. В. П. Селегей. М.: РГГУ, 2019. Вып. 18. С. 547–561.

- 19. Поливанов Е. Д. Где лежат причины языковой эволюции? // История советского языкознания. Некоторые аспекты общей теории языка: хрестоматия / Отв. ред. Ф. М. Березин. М.: Высшая школа, 1981. С. 51–55.

- 20. Русский язык повседневного общения: особенности функционирования в разных социальных группах: коллективная монография / Отв. ред. Н. В. Богданова-Бегларян. СПб.: ЛАЙКА, 2016. 244 с.

- 21. Шклярук Е. Я. Какой такой? – об изобразительности в русской разговорной речи (на примере слова ТАКОЙ) // Русская филология. 30 / Отв. ред. М. Григорьев. Тарту: Отделение славянской̆ филологии Тартуского ун-та, 2019. С. 293–298.

- 22. Шмелев А. Д. Слова-паразиты и их роль в построении дискурса // Русский язык в контексте современной культуры. Тезисы международной научной конференции. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1998. С. 151–153.

- 23. Barthes R. S/Z, Essais. Paris: Éditions du Seuil, 1970. 278 p.

- 24. Bogdanova-Beglarian N., Filyasova Yu. Active processes in modern spoken language (evidence from Russian) // Digital transformation and global society. Third International Conference, Conference proceedings DTGS 2018, St Petersburg, Russia, May 30 – June 2, 2018, Revised Selected Papers, Part II. Communications in Computer and Information Science (CCIS). Vol. 859 / D. A. Alexandrov, A. V. Boukhanovsky, A. V. Chugunov, Yu. Kabanov, O. Koltsova (eds.). Springer, Cham, 2018, pp. 391–403.

- 25. Bogdanova-Beglarian N., Sherstinova T., Blinova O., Martynenko G. An exploratory study on sociolinguistic variation of Spoken Russian // SPECOM 2016. Lecture otes in Artificial Intelligence, LNAI, vol. 9811. Springer, Switzerland, 2016a, pp. 100–107.

- 26. Bogdanova-Beglarian N., Sherstinova T., Blinova O., Baeva E., Martynenko G., Ryko A. Sociolinguistic extension of the ORD Corpus of Russian Everyday Speech. – SPECOM 2016, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI, vol. 9811. Springer, Switzerland, 2016b, pp. 659–666.