- Код статьи

- S013161170014711-1-1

- DOI

- 10.31857/S013161170014711-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 72-82

- Аннотация

Среди богатого гимнографического наследия Церкви отдельного внимания заслуживают произведения преподобного Иоанна Дамаскина, и прежде всего канон Святой Пасхи — самого главного православного торжества, праздника праздников, прославляющего Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Разумеется, в славянской традиции канон Пасхи получает собственное развитие, которое связано в первую очередь с тем, что данное произведение было переведено с греческого языка на церковнославянский.

В настоящей статье предпринята попытка представить для трудных мест канона Пасхи на церковнославянском языке (на примере избранных лексем из песни 4) исправления, которые позволят сделать его более понятным для современных людей — на основе некоторых русских и церковнославянских переводов, а также данных словарей. Помимо этого, настоящее исследование представляет не просто языковой анализ богослужебного текста, но и необходимое в каждом случае разъяснение его богословского значения, поскольку в своих гимнографических текстах преподобный Иоанн Дамаскин стремится раскрыть многие догматические истины: о единстве сущности Пресвятой Троицы и различии Ипостасей, Божественной и человеческой природах Господа Иисуса Христа, единстве Личности Спасителя, Его Рождестве от Пресвятой Девы Марии, спасении человечества через искупительную жертву Сына Божия. Отсюда становится понятным, что для прояснения богослужебного текста нужны не только лингвистические изыскания. Необходимы знания как самого церковнославянского языка, так и текстов Священного Писания, богословских, святоотеческих трудов, парафразы которых часто встречаются в гимнографии.

- Ключевые слова

- гимнография, канон Пасхи, церковнославянский язык, исправление, русские переводы

- Дата публикации

- 26.06.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 92

Известно большое число гимнотворцев, которые трудились над созданием канонов – многострофных церковных песнопений определенной структуры. Это преподобные Андрей Критский, Иоанн Дамаскин, Косма Маюмский, святитель Герман (скорее всего – Патриарх Константинопольский), преподобный Феодор Студит, святитель Георгий, епископ Никомидийский, преподобные Феофан Начертанный и Иосиф Песнописец [Желтов 2012: 207]. Особого внимания заслуживает преподобный Иоанн Дамаскин, так как он является автором канона Святой Пасхи – самого главного православного торжества, праздника праздников, прославляющего Воскресение Господа нашего Иисуса Христа (полный церковнославянский текст канона см. в [Триодь цветная 2002: 4‒14]). Святой создает все чинопоследование (традиционно сложившееся последовательное сочетание молитв, песнопений и действий) пасхальной службы [Флоровский 2006: 291].

В своих литургических текстах преподобный Иоанн Дамаскин стремится раскрыть многие догматические истины: о единстве сущности Пресвятой Троицы и различии Ипостасей, Божественной и человеческой природах Господа Иисуса Христа, единстве Личности Спасителя, Его Рождестве от Пресвятой Девы Марии, спасении человечества через искупительную жертву Сына Божия [Лаут 2011: 28, 40], [Скабалланович 2008: 332–333]. Все эти темы в той или иной мере присутствуют во всех текстах и последованиях, составленных преподобным Иоанном Дамаскином [Лаут 2011: 40].

Разумеется, в славянской традиции канон Пасхи получает собственное развитие, которое связано в первую очередь с тем, что данное произведение было переведено с греческого языка на церковнославянский. Очевидно, в настоящее время он во многом непонятен для современных верующих.

Поэтому важно остановиться на некоторых избранных единицах пасхального канона (в данной работе это сделано на примере песни 4) и провести их историко-этимологический анализ, присовокупив к нему богословско-экзегетическую составляющую, что послужит разъяснению церковнославянских слов людям, владеющим русским языком.

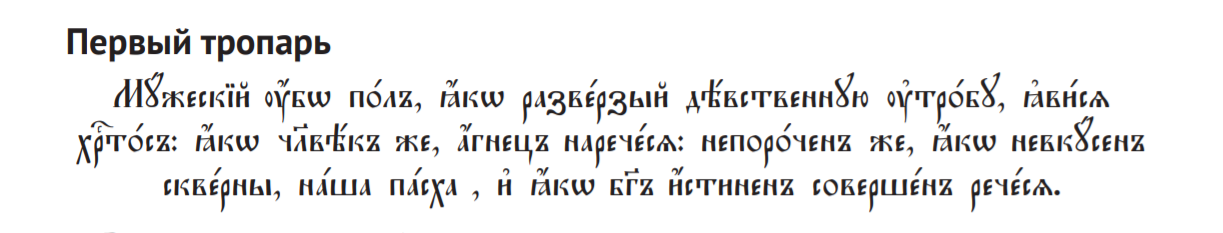

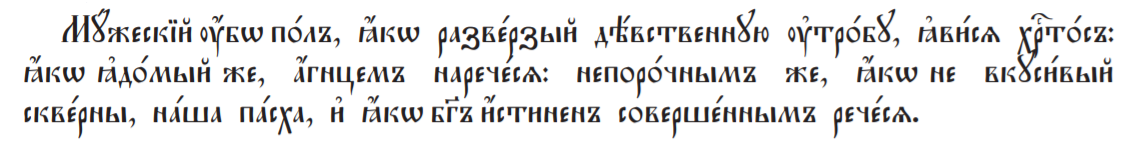

В данном тропаре (кратком молитвенном песнопении, являющемся частью канона) заслуживает внимания слово чlвёкъ. В греческом оригинале на этом месте два слова, которые с известными оговорками можно считать омонимами: βροτός и βρωτός. Возможно, здесь происходит смешение ο и ω. Это обычное явление в минускульных рукописях (источниках, алфавитное письмо которых состоит из строчных букв, то есть из букв, начертание которых укладывается в четыре горизонтальные линии (две внутренние ограничивают тело буквы, две внешние ‒ ее оси и «хвосты»)) XI‒XV вв. Βροτός переводится как «смертный, человек, поэт» [Вейсман 2006: 259]. Это значение и отражено в церковнославянском тексте. См. также вариант И. Д. Колоколова: «Как разверзший девствую утробу, Христос явился мужеским полом (здесь и далее выделено нами. – Л. М., Е. К.); как смертный – назван агнцем; как непричастный скверны – непорочным» [Колоколов 1831: 65].

Что касается βρωτός (полный греческий текст канона см. в [Πάσχα]), оно переводится как «съедомый, употребляемый в пищу» [Вейсман 2006: 260]. Именно в связи с этим значением толкует анализируемое место преподобный Паисий Святогорец: «Христос есть и снедь, то есть то, что съедается нами, каким образом и тот древний агнец съедался, – ведь Господь говорит: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь имать живот вечный» ( Ин. 6: 54 )» [Никодим]. С ним согласны подавляющее большинство русских переводов. Так, Е. И. Ловягин пишет: «Наша Пасха – мужеский пол, так как разверзший девственную утробу есть Христос; Он назван агнцем, как предлагаемый в снедь, – непорочным, как непричастный нечистоты (греха), а как истинный Бог – наречен совершенным ( Исх. 12:5–11 ; Ин. 6:54 )» [Богослужебные каноны 1855: 54]. См. также у иеромонаха Феофана (Адаменко): «Христос – наша Пасха, явился во плоти, как мужеский пол, разверзший девственную утробу; как предлагаемый в пищу, Он назван Агнцем; как чуждый осквернения – непорочным, и как истинный Бог, Он зовется совершенным» [Феофан]; у иеромонаха Амвросия (Тимрота): «Мужем, как разверзший девственное чрево, явился Христос; а как предлагаемый в пищу, назван Агнцем, непорочным же – как непричастный скверне, Он, наша Пасха; и, как Бог истинный, зовется совершенным» [Амвросий]; у Ю. Рубана: «Как человек, Христос явился (в мир) мужчиной, первенцем Своей Матери-Девы; как истинный Бог – Он назван совершенным, непричастным нечистоте греха; как непорочный Агнец, предлагаемый в пищу, – Он стал нашей Пасхой ( Исх. 12:5–11 ; Ин. 6:54 )» [Рубан].

В связи с вышеизложенным неслучайна правка, произведенная в начале XX века комиссией по исправлению богослужебных книг архиепископа Сергия (Страгородского): я3до1мый [Триодь цветная 1912: 3 об.]. Ее можно признать потенциальным исправлением данного места пасхального канона.

Оптимальным надо считать и сергиевский вариант не вкуси1вый [Триодь цветная 1912: 3 об.] – вместо лексемы невкyсенъ, который, по данным церковнославянского подкорпуса Национального корпуса русского языка, встречается шесть раз в шести источниках [Церковнославянский подкорпус].

Оригинальную греческую единицу ἄγευστος можно перевести как «неотведавший, неиспытавший» [Вейсман 2006: 7]. Примечательно, что уже упомянутые переводчики предлагают синонимичную лексему: непричастный – «не имеющий отношения к чему-нибудь; не принимающий (не принимавший) участия в каком-либо деле» [Чернышев (гл. ред.) 1958: 1106]. Ср. и чтение Н. Нахимова – чуждый: «Как Младенец-первенец мужеского пола, родившийся от Девы, Он явился Христом; Он называется Агнцем, как предлагаемый в снедь, – непорочным, как чуждый осквернения, – нашею Пасхою; а как истинный Бог, Он зовется совершенным» [Нахимов 1912: 108].

Что же касается церковнославянской единицы (не)вкyсенъ, она причисляется к церковнославяно-русским паронимам, поэтому и предлагается к исправлению. Ср. вкyсный – [Седакова 2008: 82] и (не)вкусный – ‘не имеющий приятного вкуса’ [Чернышев (гл. ред.) 1958: 746]. Другие словари исторического типа предлагают похожие лексико-семантические варианты: Невкусный – ‘не вкусивший, не познавший чего-либо’ [Шмелев (гл. ред.) 1986: 48]. Есть, однако, диффузный набор значений: вкyсный – ‘вкусный, приятный на вкус; вкусивший, познавший’ [Кравецкий, Плетнева (ред.) 2019: 147]; вкyсъ – ‘вкус, опыт, познание’ [Дьяченко 1899: 81].

Учитывая привычное для современного верующего соотношение кратких и полных форм (см. выше) и механизмы перевода на русский язык оборота «двойной именительный», согласно которым второй именительный заменяется на творительный предикативный [Алипий 1991: 159–160]; [Маршева 2017: 59–63], в результате можно получить следующий вариант тропаря:

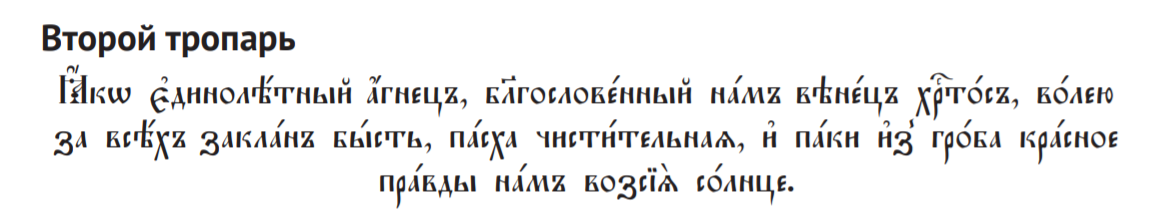

Этот тропарь песни 4 пасхального канона преподобный Никодим Святогорец толкует так: «Поскольку в предыдущем тропаре священный певец аллегорически изображает Христа как существо мужского пола, и агнца, и непорочного, и совершенного – как того ягненка, закалываемого на Пасху, то теперь здесь аллегорически изображает того же самого Христа и как однолетнего, то есть годовалого, детеныша овцы, ибо в Законе написано: “Овча единолетно будет вам” ( Исх. 12:5 ). Заимствуется этот тропарь из слов святителя Григория Богослова: «Поскольку же он называет Христа однолетним (ἐvιαύσιοv) и по другим причинам, а в особенности – как благословенный венец благости – как и Давид говорит: “Благословиши венец лета (ἐvιαύσιος) благости Твоея” ( Пс. 64:12 ), – и как Солнце правды, исполняющее и завершающее круг добродетелей, то и мудрый Иоанн таким образом составляет песнопение, говоря: “Благословляемый сегодня и прославляемый нами Господь есть венец благой (то есть добрый)”» [Никодим].

Переводы на русский язык в целом совпадают: И. Д. Колоколов – «Христос, благословенный для нас венец, как однолетний агнец, добровольно за всех принес себя в жертву; Он есть Пасха очистительная! Но красное Солнце правды опять воссияло для нас из гроба» [Колоколов 1831: 65]; Н. Нахимов – «Благословенный наш венец, Христос, добровольно подвергся закланию, как однолетний агнец, за всех очистительною Пасхою, и вновь воссиял нам из гроба красным Солнцем правды» [Нахимов 1912: 108]; иеромонах Феофан (Адаменко) – «Благословенный наш венец, Христос, как однолетний Агнец, добровольно подвергся закланию, за всех очистительною Пасхою, и вновь воссиял нам из гроба красным солнцем правды» [Феофан]; а также Е. И. Ловягин – «Благословляемый нами венец – Христос, как однолетный агнец, добровольно заклался за всех в очистительную Пасху, и опять из гроба воссиял нам, (как) прекрасное солнце правды ( Пс. 64:12 ; 1 Кор. 5:7 )» [Богослужебные каноны 1855: 54]; Ю. Рубан – «Благословляемый нами венец – Христос, как однолетний Агнец, добровольно подвергся закланию, за всех очистительной Пасхою, и вновь воссиял нам из гроба – прекрасное Солнце Правды ( Пс. 64:12 ; 1 Кор. 5:7 )» [Рубан].

Несколько необычно выглядит лишь версия иеромонаха Амвросия (Тимрота): «Как однолетний агнец, для нас – добрый венец, Благословенный добровольно заколот за всех, как Пасха очистительная, и вновь воссиял нам из гроба прекрасным правды Солнцем» [Амвросий].

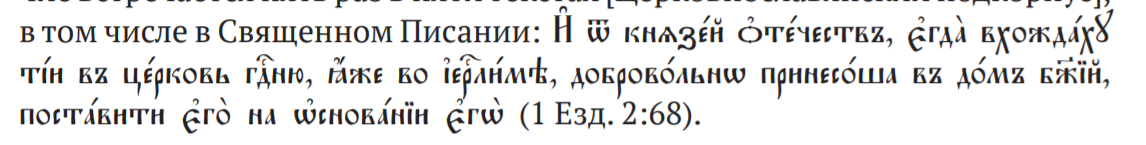

Сполна осознавая сложность образов, принципиальную их важность для православного богословия и укорененность в богослужебной традиции, с одной стороны, но и их неясность для современных верующих, стоит подвергнуть анализу единицу в0лею. Разумеется, у нее, а также у вольно, воля сохранилась сема добровольности, но она не входит в ядро лексических значений лексико-семантических вариантов [Чернышев (гл. ред.) 1951: 642–647]. В связи с этим возможна замена на добров0льнw. Согласно церковнославянскому подкорпусу Национального корпуса русского языка это наречие встречается пять раз в пяти текстах [Церковнославянский подкорпус], в том числе в Священном Писании:

Прилагательное чисти1тельнаz имеет значение ‘очищающая’ [Дьяченко 1899: 824]. С опорой на указанные переводы можно предложить исправление w3чисти1тельнаz. Этот вариант зафиксирован в Сергиевской Триоди цветной [Триодь цветная 1912: 3 об.]. См. также церковнославянский подкорпус Национального русского языка [Церковнославянский подкорпус].

Его же данные в принципе свидетельствуют о потенциальной возможности замены пaки на сно1ва [Церковнославянский подкорпус]. Ср. также сведения разных словарей [Дьяченко 1899: 403; Шмелев (гл. ред.) 1988: 125–127].

Разумеется, частотное прилагательное крaсное (68 употреблений в 60 текстах, ср. крaсный – 82 и 72, крaснаz – 195 и 155 [Церковнославянский подкорпус]) имеет в церковнославянском языке значения, отличные от современных русских: ʻкрасивый, прекрасный; приятный, сладкозвучныйʼ; ʻкрасивый, имеющий приятный вид; пригожий, миловидный; изящный, прелестный; вежливый, приветливый; разноцветный, испещренныйʼ [Седакова 2008: 162; Дьяченко 1899: 268]. «Словарь русского языка XI‒XVII вв.» предлагает семь лексико-семантических вариантов [Филин (гл. ред.) 1981: 19–21]. Есть среди них, конечно, и значение ‘прекрасный’.

Прекрaсный фиксируется в церковнославянском языке (мужской род – 39 употреблений в 31 тексте, средний – 25 и 21, женский – 37 и 32 [Церковнославянский подкорпус]). Однако, учитывая многовековую традицию бытования крaсный в самых известных и любимых православными верующими песнопениях, в том числе пасхальных, и многосмысловую цветовую символику, исправлять его не стоит. См. Пaсха крaснаz, пaсха, гDнz пaсха, пaсха всечестнaz нaмъ возсіS [Триодь цветная 2002: 14].

Итак, выше были проанализированы трудные для понимания современными людьми места из песни 4 пасхального канона на церковнославянском языке и предложены варианты их замены. При этом принципиально важно подчеркнуть: для прояснения богослужебного текста нужны не только лингвистические изыскания. Необходимы знания как самого церковнославянского языка, так и текстов Священного Писания, богословских, святоотеческих трудов, парафразы которых часто встречаются в гимнографии.

Источники

Алипий (Гаманович), иером. Грамматика церковнославянского языка. М.: Паломник, 1991. 271 с.

Амвросий (Тимрот), иером. Светлая Пасхальная заутреня [Электронный ресурс]. URL: >>>> (дата обращения: 21.08.2020).

Библия 2003 – Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: РБО, 2017. 2196 с.

Богослужебные каноны 1855 – Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках. Книга первая: Каноны на Святую Пасху и Дванадесятые праздники. СПб.: В Синодальной типографии, 1855. 243 с.

Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: Типография Вильде, 1899. 1120 с.

Колоколов И. Д. Канон преп. Иоанна Дамаскина на Пасху // Христианское чтение. 1831. II. С. 63–69.

Нахимов Н. Молитвы и пѣснопѣнія православнаго молитвослова (для мірянъ), съ переводомъ на русскій языкъ, объясненіями и примѣчаніями. СПб.: Синодальная типография, 1912. 355 с.

Никодим – Никодим Святогорец, прп. Толкование на канон Пасхи [Электронное издание]. URL: >>>> (дата обращения: 21.08.2020).

Рубан Ю. Канон на Пасху святого Иоанна Дамаскина[Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/days/p-pasha-istorija-bogosluzhenie-tradicii#n22 (дата обращения: 21.08.2020).

Триодь цветная 1912 – Триодь цветная. М.: Московская Синодальная типография, 1912. 546 с.

Триодь цветная 2002 – Триодь цветная. М.: Издательский совет РПЦ, 2002. 160 с.

Феофан (Адаменко), иером. Сборник суточных церковных служб, песнопений главнейших праздников и частных молитвословий Православной Церкви [Электронный ресурс]. URL: >>>> (дата обращения: 21.08.2020).

Церковнославянский подкорпус – Церковнославянский подкорпус Национального корпуса русского языка [Электронный ресурс]. URL: >>>> (дата обращения: 21.08.2020).

Πάσχα – Τῃ αγιᾳ καὶ μεγαλῃ κυριακῃ τοῦ Πάσχα [Электронный ресурс]. URL: >>>> (дата обращения: 25.01.2021).

Библиография

- 1. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2006. 1370 с.

- 2. Желтов М., свящ. Канон // Православная энциклопедия. Т. 30. М.: Церковно-научный центр Русской Православной Церкви, 2012. С. 204–212.

- 3. Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. (ред.). Большой словарь церковнославянского языка нового времени. Т. 2. М.: Родное слово, 2019. 544 с.

- 4. Лаут Э., свящ. Иоанн Дамаскин // Православная энциклопедия. Т. 24. М.: Церковно-научный центр Русской Православной Церкви, 2011. С. 27–66.

- 5. Маршева Л. И. Из истории русского синтаксиса: обороты с двойными падежами. Русский язык в школе. 2017. № 4. С. 59–63.

- 6. Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. 432 с.

- 7. Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Объяснительное изложение Типикона с историческим введением. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2008. 816 с.

- 8. Филин Ф. П. (гл. ред.). Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 8. М.: Наука, 1981. 351 с.

- 9. Флоровский Г., прот. Византийские Отцы V–VIII веков. Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2006. 640 с.

- 10. Чернышев В. И. (гл. ред.). Словарь современного русского литературного языка. Т. 2. М.–Л.: Издательство Академии Наук СССР, Наука, 1951. 1394 стлб.; Т. 7. М.–Л.: Издательство Академии Наук СССР, Наука, 1958. 1468 стлб.

- 11. Шмелев Д. Н. (гл. ред.). Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 11. М.: Наука, 1986. 456 с.; Вып. 14. М.: Наука, 1988. 311 с.