- Код статьи

- S013161170024707-6-1

- DOI

- 10.31857/S013161170024707-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 77-87

- Аннотация

В данной статье рассматриваются случаи постановки знаков препинания при вводных словах, наречиях и союзах, которые ранее не описывались в научной и справочной литературе.

Цель исследования – выявить некоторые актуальные проблемы пунктуации. Для выявления сложившейся нормы был применен описательный метод, частью которого является наблюдение, и психолингвистический, включающий в себя эксперимент (опрос). Были проанализированы правила, содержащиеся в наиболее авторитетных современных справочниках по пунктуации, а также даны рекомендации по дополнению их соответствующими примерами.

Анализ результатов проведенного опроса показал, что трудности при расстановке знаков препинания в рассматриваемых случаях обусловлены неполным представлением о принципах русской пунктуации у носителей языка, в том числе ввиду отсутствия соответствующей информации в справочной литературе, а выявление новых вариантов пунктуационного оформления связано с реальной речевой практикой. Сделан вывод, что конструкции, подвергшиеся анализу, используются при написании текстов разных стилей, а потому должны быть учтены при кодификации русской пунктуации и включены в справочники.

- Ключевые слова

- пунктуация, синтаксис, знаки препинания, норма, практика письма, принцип пунктуации, узус

- Дата публикации

- 05.04.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 12

- Всего просмотров

- 187

На сегодняшний день к пунктуации как к одному из разделов языкознания приковано особое внимание лингвистов. И это объяснимо: современная русская пунктуация представляет собой систему, которая, с одной стороны, достаточно стабильна, а с другой – остается гибкой. Поэтому с течением времени практика письма и правила расходятся.

На основе «Правил русской орфографии и пунктуации», утвержденных в 1956 г., было написано немало справочников, учебников и статей. Наиболее авторитетные и полные справочники ХХ века – «Справочник по правописанию и литературной правке» 1967 г. и «Справочник по пунктуации» 1984 г. Д. Э. Розенталя. Позднее, в 2006 г., был издан академический свод правил под редакцией В. В. Лопатина «Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник». Несмотря на то что авторы свода дополнили и уточнили «Правила» 1956 г., некоторые рекомендации нуждаются в корректировке с учетом современной практики письма.

Среди справочников, также содержащих практическую информацию, можно отметить «Актуальные проблемы современной пунктуации» (Н. С. Валгина; 2004 г.), «Трудности русской пунктуации» (О. А. Остроумова, О. Д. Фрамполь; 2009 г.), «Трудные случаи русской пунктуации» (В. М. Пахомов, В. В. Свинцов, И. В. Филатова; 2012 г.).

Однако трудно назвать более поздние справочники, которые отражали бы полно «пунктуационную ситуацию». Интересными сегодня представляются две проблемы: случаи постановки знаков препинания, не описанные в научной литературе, и расхождение между пунктуационными нормами и реальным использованием знаков препинания. В данной статье рассматривается первая.

Обратимся к правилам постановки знаков препинания при слове «например». В «Правилах русской пунктуации и орфографии» под редакцией Лопатина [Лопатин 2011: 261] описано три возможности постановки запятой при вводном:

в середине предложения, когда вводное указывает на отношения между частями высказывания, – выделяется запятыми с двух сторон;

в начале или в конце обособленного члена предложения, которое выделяется вместе с вводным словом;

внутри обособленного члена предложения или внутри вставной конструкции – выделяется по общему правилу: В иных озерах (например, в Черненьком).

Однако в Справочнике не говорится о других случаях. К примеру, в следующих предложениях при помощи парцелляции автор разрывает единую синтаксическую структуру (несогласованное определение представляет собой самостоятельное предложение):

Самых маленьких надо покатать верхом, большим принести какую-нибудь дичь. Например, серую мышь (Сергиенко К. До свидания, овраг. 2002).

Нет, если идти в милицию, то надо идти с каким-нибудь более конкретным делом. Например, с сообщением о том, что вчера (а не сорок лет назад) обокрали твою квартиру (Булычев К. Выстрел купидона. 2009).

То есть запятая после грамматически не связанного с предложением вводного слова например обусловлена как структурно (показывает разделение предложения на значимые части), так и интонационно (после вводного мы делаем паузу). К тому же вводное слово не вводит присоединительный оборот, поэтому рекомендация ставить запятую в том случае, если вводное слово стоит в начале обособленного оборота, представленного новым предложением (как после например, находящегося внутри вставной конструкции), вполне обоснованна. Так как в справочниках ничего не говорится о выделении вводного слова при разрыве предложения, а в Национальном корпусе русского языка можно найти достаточное количество подобных предложений, представляется целесообразным такую информацию в них включить.

Также следует рассмотреть случай, когда после данной текстовой скрепы – слова, находящегося чаще всего в начале предложения, которое служит для связи высказываний, – ставится двоеточие:

То есть попробую, но давайте договоримся про эвфемизмы. Например: «маленький, круглый, оранжевый» (Булычев К. Выстрел купидона. 2009).

В указанном примере автор, вероятно, выбрал более сильный знак, что обусловлено наличием перечисления, а также интонацией. В справочнике В. В. Лопатина [Лопатин 2011: 220] (параграф 33) говорится о похожем случае: при обобщающих словах могут стоять уточняющие слова как например, например, как то, а именно, которые служат для пояснения предшествующих слов. Речь идет только о словах, стоящих в середине предложения, поэтому, на наш взгляд, необходимо дополнить параграф примером, когда предложение начинается с вводного например.

Не полностью описывается в справочниках и расстановка запятых при союзе в том числе: можно найти лишь информацию о том, что присоединительные члены предложения, которые вводятся сочетанием слов в том числе и др., выделяются запятыми, когда союз имеет значение ʻвключая что-либо, кого-либоʼ. Однако в некоторых случаях союз не присоединяет член предложения, который является частью того целого. Такие примеры можно найти в текстах публицистического и официально-делового стилей:

Юридически признать этот факт можно в том числе на основании отметки консульства РФ в иностранном государстве о постановке гражданина России на учет в качестве постоянно проживающего в данном зарубежном государстве (Добрюха А. Прописан в России, живу за границей – теперь я стану уголовником? 2014)

С ними намерены работать в том числе через советы муниципальных образований (Субботина С. В России запускается соцсеть для депутатов. 2014).

В указанных примерах нет присоединительного оборота (сравним: Есть только сознание, а все остальное, в том числе и мы сами, существует только постольку, поскольку попадает в его сферу (Пелевин В. Собрание сочинений в 3 т. 2001); союз лишь показывает, что помимо того, о чем говорится в предложении, подразумевается что-то еще (то есть ‘не только, но и’, поэтому запятые не требуются. Однако, согласно данным Национального корпуса русского языка, запятая может ставиться, когда опускается тот член предложения, к которому присоединяется оборот: Таким, чтобы его хотелось подарить, себе в том числе (Пешкова Ю. В поисках диковинного. 2002). В рассматриваемом примере, где опущено дополнение (подарить кому-нибудь), запятая стоит потому, что себе в том числе является присоединительным членом предложения, который передает добавочную информацию. Но если слова в предложении поменять местами, в том числе приобретет значение союза и, поэтому запятая в таком предложении ставиться не будет: Таким, чтобы его хотелось подарить в том числе себе (то есть ‘включая себя’).

В справочной литературе также не рассматривается постановка запятой, когда составной союз стоит после скобок. Такое оформление характерно для текстов официально-делового стиля:

Электронная копия правовых актов размещается в системе электронного документооборота и на корпоративном портале (на электронном ресурсе правовых актов) (в случае если они не имеют грифа ограничения доступа);

Что следует поставить в табеле учета рабочего времени сотрудникам с посменным графиком работы в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. на период карантина (в случае если сотрудники не работали) (Информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.рф». 2020)?

Перед нами частный случай постановки знаков препинания при составном союзе, находящемся в придаточной части, так как он графически выделен, а потому отнести его ни к одному из пунктов (если придаточная часть следует за главной, находится внутри главной или предшествует главной) нельзя.

Так как в «Правилах русской орфографии и пунктуации» [Лопатин 2011: 219] сказано, что запятая ставится только перед союзом, находящимся после главной части предложения, а также с учетом того, что интонация меняется только один раз (на месте постановки скобок), можно рекомендовать не ставить запятую внутри составного союза. Приведенные и другие примеры, которые можно найти в официальных текстах, также демонстрируют, что вариант без запятой используется намного чаще.

Рассмотрим предложение из рассказа Василя Быкова «На болотной стежке»: Хорошо, если выручит лес, но в лесу долго не выживешь, и в лесу нужен хлеб да крыша над головой (Быков В. На болотной стежке. 2001). Расстановка знаков препинания в данном случае не вызывает вопросов: запятая стоит перед придаточной частью. Но рассмотрим и другие примеры:

Он за всю жизнь хорошо если раза три стрелял из автомата (Бакланов Г. Я. В месте светлом, в месте злачном, в месте покойном. 2002);

Многие отделения тогда заполнялись хорошо если на треть, и нужно было всеми силами поддерживать состояние коечного фонда (Моторов А. Преступление доктора Паровозова. 2014).

Приведенные выше примеры показывают, что чаще всего принципы пунктуации «работают» вместе. Во-первых, благодаря интонации мы понимаем, что после хорошо в предложении из книги В. Быкова нужна запятая; во-вторых, после синтаксического разбора того же предложения мы можем сделать вывод, что нужна запятая перед придаточным. Стоит заметить, что смысловое членение предложений в данном случае подчиняет и интонационное, и структурное: именно смысл предложения помогает нам понять, где нужно сделать паузу или поставить запятую.

Однако похожие предложения можно встретить и с запятой: В семье появлялся, будто полная луна – хорошо, если раз в месяц (Рубина Д. И. Медная шкатулка. 2015). Постановка знака препинания обусловлена, вероятно, интонационным выделением слова «хорошо», однако не оправдана грамматически: в предложении нет придаточного условия, а неделимую часть хорошо если также можно заменить другим выражением. Поэтому отделение запятой слова хорошо в подобных предложениях будет являться ошибкой.

В рамках данного исследования нами был проведен опрос в одной из социальных сетей, в котором приняли участие 150 человек – носителей языка, включая филологов. Но с учетом того что опрошенных с филологическим образованием было всего четверо и работа их не связана с русским языком, их ответы учитывались наравне с ответами других. Всем респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы:

- Нужна ли запятая на месте пропуска? Если выступать, то с интересным докладом. Например (…) об орфоэпических нормах.

- Какой знак препинания нужно поставить на месте пропуска? Есть и более вкусные сладости. Например (…) шоколад, кокосовые батончики, печенье.

- Нужны ли запятые в предложении? Они были (…) в том числе (…) замечательными специалистами.

- Нужны ли запятые на месте (1) и (2)? Она написала (1) хорошо (2) если пять стихотворений.

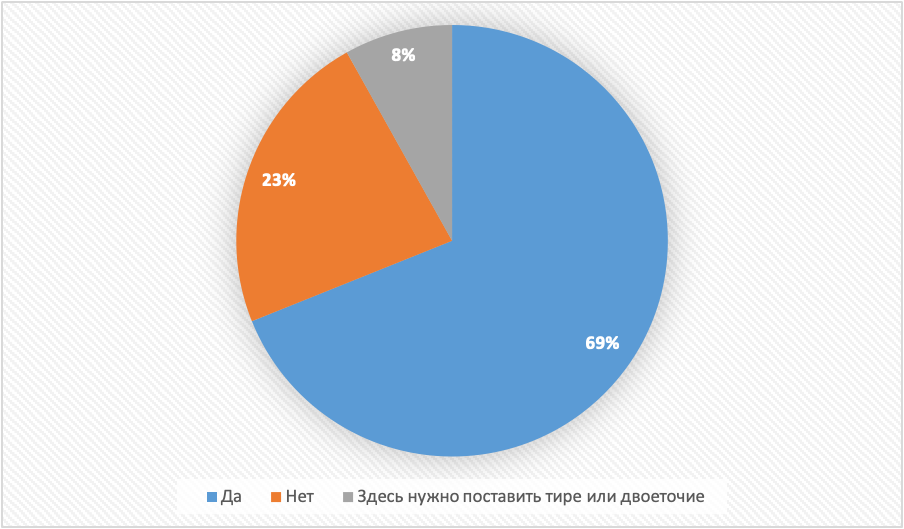

На первый вопрос утвердительно ответили 102 респондента, отрицательно – 35, а предпочли поставить тире или двоеточие 12 опрошенных (рис. 1). Большинство опрошенных согласны с нашими размышлениями: обычно в начале предложения носители языка ставят запятую.

Рисунок 1

Нужна ли запятая в примере 1 (Если выступать, то с интересным докладом. Например (…) об орфоэпических нормах)?

Do we need a comma in example 1?

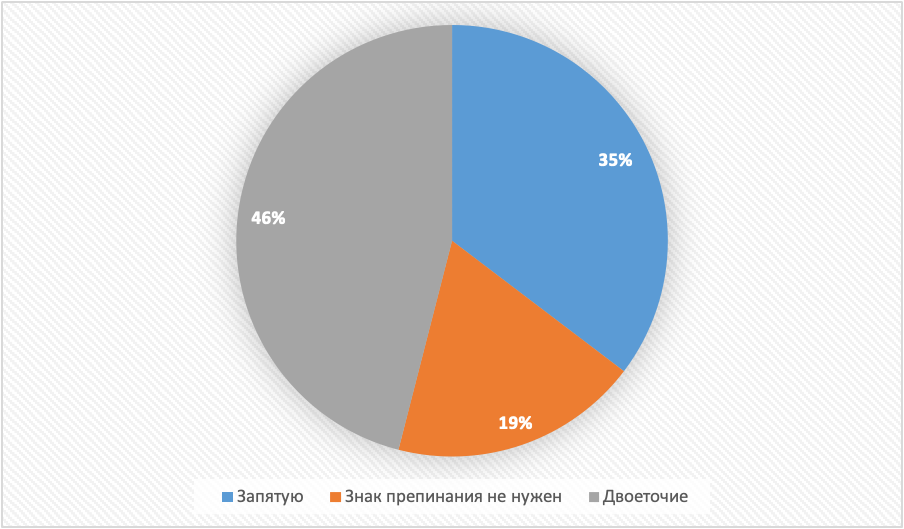

Интересен тот факт, что в предложении из примера 2 на месте пропуска 69 опрошенных решили поставить двоеточие, 53 согласились, что нужно поставить запятую, и только 28 посчитали, что запятая не нужна (рис. 2). Такое решение респондентов обусловлено тем, что после например стоит перечисление, которое, по мнению многих, предполагает постановку именно двоеточия.

Рисунок 2

Какой знак препинания нужно поставить в примере 2 (Есть и более вкусные сладости. Например (…) шоколад, кокосовые батончики, печенье)?

What punctuation mark necessary to put in example 2?

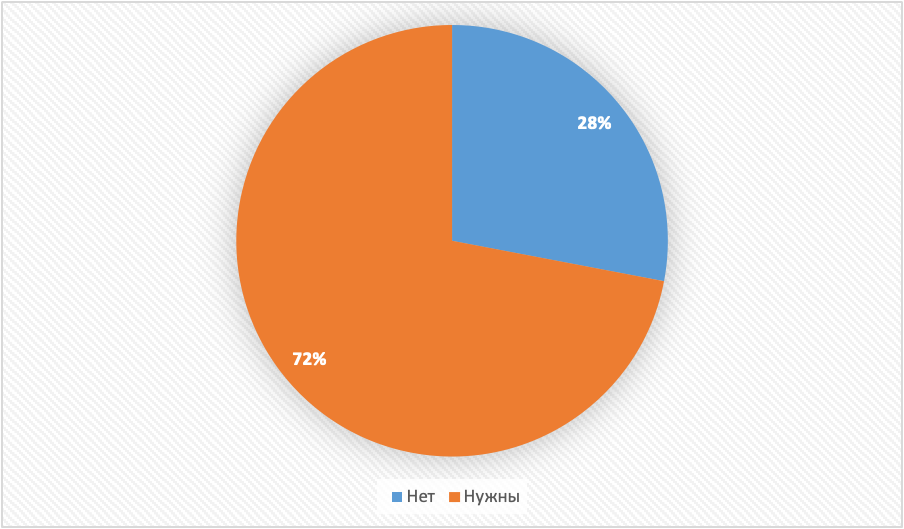

На третий вопрос отрицательно ответили лишь 42 человека, а 108 решили, что запятые нужны (рис. 3). Некоторые ответившие предположили, что запятые с двух сторон нужны, потому что в том числе можно опустить. Однако в указанном предложении нет конструкции, которая присоединяется при помощи указанного союза, а значит, постановка запятых будет являться ошибкой.

Рисунок 3

Нужны ли запятые в примере 3 (Они были (…) в том числе (…) замечательными специалистами)?

Do we need a comma in example 3?

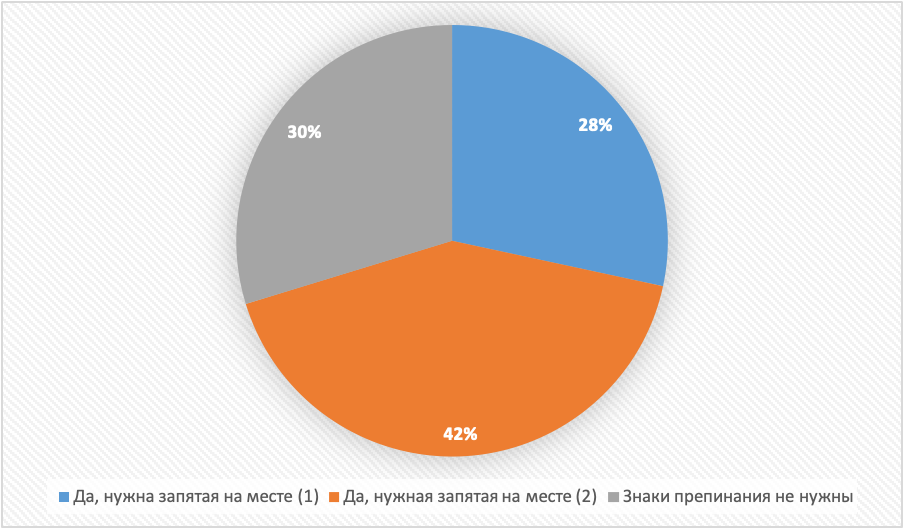

Менее половины опрошенных (44 человека) посчитали, что запятые в примере 4 не нужны; 42 респондента предпочли поставить запятую на месте (1) и 64 – на месте (2) (рис. 4). При этом некоторые респонденты отметили, что с «такой конструкцией не знакомы», но посчитали нужным поставить перед союзом если запятую, как в сложносочиненном предложении.

Рисунок 4

Нужны ли запятые на месте (1) и (2) в примере 4 (Она написала (1) хорошо (2) если пять стихотворений)?

Do we need a comma in example 4 in (1), (2)?

Проведенный опрос, безусловно, доказывает, что между практикой письма и правилами существуют расхождения. Протекание процессов, затрагивающих синтаксис и пунктуацию, активное употребление разговорных конструкций в письменной речи, частое использование канцелярских клише, – все это требует пересмотра правил пунктуации.

Таким образом, можно отметить:

что в справочниках по русской пунктуации отражены не все типичные случаи постановки знаков препинания, однако появление «теоретических лакун» связано с динамичностью пунктуационной системы и изменениями, происходящими в синтаксическом строе (к примеру, стали активно использоваться фрагментарные, расчлененные конструкции), вследствие чего своевременная кодификация не всегда возможна;

несмотря на то что основным принципом русской пунктуации является синтаксический, зачастую отсутствие или наличие того или иного знака носители языка объясняют сменой интонации, наличием пауз и проч., что подтверждает наше исследование;

постановка знаков препинания находится в тесной связи с контекстными условиями: их наличие или отсутствие зависит в том числе от функции, выполняемой теми или иными словами (которые в зависимости от ситуации могут быть разными частями речи).

Так как рассмотренные нами примеры часто встречаются и в художественной литературе, и в неофициальной переписке, и в текстах официально-делового стиля, следует рекомендовать включить их в справочники по пунктуации. Предложенные в статье примеры употребления могут стать иллюстративным материалом, а теоретический материал – частью параграфов уже существующих и новых справочников (также должны быть дополнены указатели). При этом должно быть учтено следующее:

материал, затрагивающий одну синтаксическую единицу, должен быть представлен в одном пункте (параграфе);

для более полной иллюстрации должно быть представлено больше примеров для каждого случая (должна учитываться вариативность).

Библиография

- 1. Былинский К. И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. 343 с.

- 2. Валгина Н. С. Русская пунктуация: принципы и назначение. М.: Просвещение, 1979. 125 с.

- 3. Валгина Н. С. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник. М.: Высшая школа, 2003. 416 с.

- 4. Лопатин В. В. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник. М.: Эксмо, 2011. 432 с.

- 5. Национальный корпус русского языка. 2003–2022 [Электронный ресурс]. URL: ruscorpora.ru (дата обращения: 23.05.2022).

- 6. Пахомов В. М., Свинцов В. В., Филатова И. В. Трудные случаи русской пунктуации: Словарь-справочник. М.: Эксмо, 2012. 576 с.

- 7. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. Для работников печати. М.: Книга, 1967. 368 с.

- 8. Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Пунктуация. М.: ОНИКС 21 век, 2004. 263 с.