- Код статьи

- S032103910010623-8-1

- DOI

- 10.31857/S032103910010623-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 81 / Выпуск 2

- Страницы

- 439-462

- Аннотация

Декоративные программы 11 расписных склепов Херсонеса (Юго-Западный Крым), включающие в себя в основном цветочно-растительные мотивы, изображения птиц, имитацию мраморной облицовки, а в нескольких склепах также христограмму и человеческую фигуру, соответствуют иконографии раннехристианской погребальной живописи в Поздней Римской империи и датируются последней четвертью IV – началом V в. В статье пересмотрена традиционная концепция о сиро-палестинских истоках херсонесских росписей. На основании их стиля, специфики художественного репертуара, особенностей композиции и декоративной системы в целом сделан вывод о том, что наиболее близкие параллели херсонесским памятникам находятся в восточно-балканских провинциях Фракии и Дакии и в западной части Малой Азии. Некоторые особенности, присущие только херсонесским росписям, позволяют рассматривать их как местный херсонесский вариант провинциальной восточно-балканской и западно-малоазийской позднеантичной погребальной живописи.

- Ключевые слова

- Херсонес, расписные склепы, раннехристианская погребальная живопись, Фракия, Малая Азия

- Дата публикации

- 28.06.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 181

В истории позднеантичного Херсонеса расписные склепы занимают особое место. Они относятся к наиболее ранним христианским памятникам города и имеют огромное значение для реконструкции начального этапа его христианизации. Являясь неотъемлемой частью мирового фонда раннехристианского искусства, погребальная живопись Херсонеса несет в себе информацию о происхождении и путях проникновения новой художественной традиции в главный античный центр Юго-Западной Таврики.

Расписные склепы Херсонеса принадлежали к одному из наиболее распространенных типов высеченных в скале погребальных сооружений с дромосом и небольшой четырехугольной камерой с нишами-лежанками в задней и боковых стенах. На разных участках городского некрополя открыто более 400 таких склепов1, из которых лишь в 13 зафиксированы остатки настенных полихромных росписей. Скорее всего подобное декоративное убранство погребальных сооружений было довольно редким для Херсонеса.

Росписи двух склепов (1894 г.2 и № 2/2008 г.) кардинально отличаются от остальной группы: они являются самыми ранними и связаны с языческими культами. В склепе 1894 г., датируемом М.И. Ростовцевым III в. н.э., были представлены мифологические сюжеты с пляшущей вакханкой и сценой похищения юноши-покойника крылатым гением3. Сюжетные композиции со сценами охоты и двух всадников в склепе № 2/2008 г. конца II – начала III в. н.э. могут быть связаны с культом фракийского всадника4, который появился в Херсонесе вместе с римскими легионерами – выходцами из придунайских земель5. Роспись каждого из этих склепов уникальна для Херсонеса. Они отражают представления сторонников разных синкретических культов, имеют разные сюжеты и композиционное решение. Уровень их исполнения также различный. Скорее всего они были созданы по заказу приезжими мастерами, представлявшими разные художественные школы. Поэтому говорить о существовании в Херсонесе во II–III вв. местного художественного центра6, имея лишь два разных по сюжету, стилю и качеству исполнения образца погребальной живописи, пока нет оснований.

3. Rostovtzeff 1914, 442–447.

4. Rishnjak, Sadova, Turovs’kij, Filippenko 2012, 26–35, 53–79.

5. Buyskikh 2008, 238; Zubar’ 1994, 65–67, 94–95.

6. Rishnjak, Sadova, Turovs’kij, Filippenko 2012, 79.

Совершенно иной художественной традиции и культурно-религиозной среде принадлежали остальные 11 расписных склепов Херсонеса. Детальное описание и стилистический анализ восьми склепов, открытых во второй половине XIX – начале XX в., вошли в монографию М.И. Ростовцева, в которой также опубликованы планы, рисунки и реконструкции росписей, выполненные художником М.И. Скубетовым, и несколько цветных копий М.В. Фармаковского7. С тех пор эти памятники практически не доследовались8. Три новых расписных склепа открыты и изучены уже в наше время, два – в 1998–1999 гг. и один – в 2003/2006 гг.9

8. В настоящее время известно местонахождение только трех склепов, опубликованных М.И. Ростовцевым. Современные разведки показали, что вход в склеп 1903 г. засыпан и состояние его росписи неизвестно, роспись склепа 1853/1904 гг. полностью утрачена, в склепе 1905 г. сохранились лишь некоторые живописные фрагменты (Rishnjak, Sadova, Turovs’kij, Filippenko 2012, 101).

9. Zubar’, Khvorostyanyy 2000; Stupko, Turovskiy, Filippenko 2007, 189–192.

Несмотря на то что живопись каждого из 11 склепов в значительной степени индивидуальна и в целом нигде в деталях не повторяется, все эти росписи близки по стилю, набору живописных элементов и красочной палитре. Изображения деревьев, цветов, гирлянд, фруктов, виноградной лозы, птиц, горящих свечей, декоративных панелей, а в нескольких склепах также хризмы и человеческих фигур полностью соответствуют иконографии раннехристианского погребального искусства, которое в основном развивалось из греко-римской художественной традиции. В результате недавней дискуссии о времени появления расписных склепов в Херсонесе были подтверждены даты, предложенные М.И. Ростовцевым более века назад10. Принимая во внимание раннехристианский характер живописи и найденные в склепах монеты, он относил росписи большинства склепов ко второй половине IV в., хотя не исключал, что некоторые могли появиться и в V в.11 Многие, наиболее близкие херсонесским, памятники раннехристианской погребальной живописи из разных областей Поздней Римской империи датируются серединой/второй половиной IV – началом/первой половиной V в.12

11. Rostovtzeff 1914, 451–479.

12. Miyatev 1925; Pillinger, Popova, Zimmermann 1999; Valeva 2001; Marki 2006; Rousseau 2019; и др.

Если вопрос о времени появления росписи склепов Херсонеса представляется довольно определенным, хотя и в относительно широком хронологическом диапазоне, то проблема их происхождения всё еще остается актуальной и открытой. Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть эту проблему на современном уровне и с учетом широкого круга памятников погребальной живописи Поздней Римской империи, выявить наиболее близкие параллели и определить вероятные пути проникновения данной художественной традиции в этот отдаленный центр раннехристианской ойкумены.

Впервые вопрос о происхождении раннехристианских росписей Херсонеса был рассмотрен М.И. Ростовцевым. Проведя глубокий стилистический анализ херсонесских росписей и сопоставив их с известными на тот момент близкими по характеру памятниками, он сформулировал ряд основополагающих для будущих исследований выводов. Прежде всего он указал на единство стиля и системы росписи всей группы христианских склепов Херсонеса и был убежден, что одновременность и отсутствие стилистических предшественников исключает возможность их местного происхождения: «Роспись этой группы христианских погребений не могла возникнуть в Херсонесе и развиваться из местной традиции… а была заносной и заимствованной»13. Исследователь отметил также строгое соблюдение определенного «выработанного шаблона», следование одной и той же системе, которая делит стену горизонтально на «тяжелый квадровый низ» с имитацией мраморной инкрустации, и «легкий, заполненный цветами и птицами верх». В то время он отмечал, что данная система «совершенно самостоятельна и самобытна» и в других известных памятниках не повторяется14.

14. Rostovtzeff 1914, 484.

Инкрустационный и цветочный стили, которые использовались в этой системе, по мнению М.И. Ростовцева, имели бесспорно восточное происхождение. Он считал, что цветочный стиль был известен уже в доэллинистическом Египте, а корни мраморной инкрустации, являвшейся дериватом восточно-эллинской системы, а именно первого помпейского стиля, «надо искать в областях, стоявших под культурным влиянием Месопотамии». Оба стиля объединились в одной системе в «чисто механическом сочетании» в эпоху ранней Римской империи, и ближайшие параллели уже сложившейся системе М.И. Ростовцев видел «либо на сиро-палестинском Востоке, либо в сфере памятников, связь которых с Сирией и Палестиной кажется весьма вероятной». Именно эта система была применена и в росписи склепов Херсонеса, что, по мнению ученого, указывает на «тесную связь первых христиан города не с Византией или Балканским полуостровом», а с более отдаленной сиро-палестинской церковью15.

Подтверждение «связи Херсонеса с сиро-палестинским югом» М.И. Ростовцев видел в Житиях епископов Херсонских, согласно которым первые епископы-проповедники, прибывшие в Херсонес в эпоху Диоклетиана и принявшие здесь мученическую смерть, были посланцами иерусалимского епископа Ермона. Принимая во внимание критику современных ему ученых, отрицавших историчность посвящения проповедников в епископы и присылку их главой иерусалимской церкви, М.И. Ростовцев тем не менее полагал, что в основе этой части Житий лежит сохранившееся среди местных христиан предание о первомучениках, «пришельцах-миссионерах» из Сирии или Палестины16.

В дальнейшем многие исследователи вполне обоснованно подвергали сомнению житийное сообщение о направлении миссионеров из Иерусалима, церковь которого на заре распространения христианства не имела особого влияния и возможностей для таких инициатив17. Скорее всего имена первомучеников связали с Иерусалимом в эпоху создания протографа Житий, который датируется, как правило, временем не ранее VI–VII вв., т.е. значительно позже появления росписей. Несмотря на обоснованную критику исторической составляющей, вопрос о происхождении христианских росписей исследователи долгое время либо вообще не обсуждали, либо априори принимали вывод М.И. Ростовцева об их сиро-палестинских истоках18. Лишь в начале нашего столетия появились новые точки зрения на данную проблему. По мнению П.Д. Диатроптова, наиболее близкую параллель херсонесским росписям представляют росписи христианских склепов Софийского некрополя19. В основном балканские и малоазийские аналогии были привлечены для рассмотрения проблем хронологии и генезиса херсонесских росписей в моих авторских статьях20. Л.Г. Хрушкова, рассматривая живопись раннехристианских склепов в Крыму в контексте общего развития раннехристианского погребального искусства, пришла к выводу о том, что крымские памятники можно отнести к зоне «между Востоком и Западом», все же отмечая их близость к понтийско-балканскому региону21.

18. Diatroptov 1986, 132; Zubar’, Khvorostyanyy 2000, 87.

19. Diatroptov 2002, 34–35.

20. Zavadskaya 2005; 2013, 47–61.

21. Khrushkova 2008, 129.

Несмотря на появление новых разработок по проблеме происхождения росписей склепов Херсонеса, среди отечественных исследователей есть также сторонники идеи о ближневосточных истоках этих памятников. Так, А.Е. Филиппов, привлекая в качестве единственной аналогии фрески баптистерия домовой церкви в Дура-Европос, констатировал, что росписи склепов Херсонеса являются «редким примером ближневосточного варианта раннехристианской живописи»22. На основании предполагаемой «стилистической близости», прежде всего в изображениях мужских фигур в двух херсонесских склепах (1853/1904 гг. и 1909 г.) и жен-мироносиц на северной стене баптистерия в Дура-Европос, автор считает, что эти памятники «могли возникнуть почти параллельно». Принимая за точку отсчета время создания фресок крещальни Дура-Европос (между 232 и 256 г.), а также исходя из произвольной, крайне субъективной оценки композиции и стиля херсонесских росписей, автор предлагает абсолютно надуманную «шкалу относительной хронологии», в рамках которой устанавливает последовательность появления херсонесских расписных склепов с первой половины III в. до начала IV в.23

23. Filippov 2009, 312–315.

Столь ранняя дата не имеет оснований не только в контексте истории самого города и распространения в нем христианства, но и в контексте истории христианской погребальной живописи во всей Римской империи. Достаточно отметить, что изображение христограммы в венке как символа триумфальной победы над смертью, зафиксированное на сводах нескольких херсонесских склепов, появляется в христианских памятниках только в IV в., в эпоху Константина Великого, скорее всего после Медиоланского эдикта 313 г., и получает распространение с середины этого столетия24.

Фигуры юношей из херсонесских склепов и жен-мироносиц, идущих ко гробу Господню, в баптистерии Дура-Европос25 имеют разную смысловую нагрузку и художественное решение. Их объединяет лишь положение en face и горящая свеча в руке.

Фронтальное статичное изображение фигур – одна из отличительных черт нового стиля, явившегося результатом кардинальных трансформаций в искусстве с конца II до начала IV в., названных Эрнстом Китцингером стилистической революцией, которая привела к постепенному отказу от классических греко-римских традиций в искусстве во всей империи26. В позднеантичной погребальной живописи фронтально расположенные персонажи известны повсюду – от Рима и Неаполя до Ближнего Востока и Северной Африки. Иногда встречаются и фигуры со свечой в руке. В гробнице Элии Арисут (Aelia Arisuth) второй половины IV в. из Гаргареша (Триполи, Ливия) по обеим сторонам погребальной ниши были изображены двое слуг с горящими свечами в руках27. Функционально эти фигуры вполне сопоставимы с персонажами из херсонесских склепов, хотя исполнены они совершенно иначе и не могут иметь прямой генетической связи. Тем не менее эти росписи свидетельствуют о том, что образ фигуры со свечой был известен в позднеантичном искусстве и воплощался художниками в разных регионах28.

27. Bianchi Bandinelli 1970, 264, fig. 242; Zavadskaya 2005, 275, рис. 19.

28. М.И. Ростовцев приводит в качестве примера фрагмент коптской ткани с изображением мужчины в тунике, держащего обеими руками подсвечник со свечой (Rostovtzeff 1914, 491, рис. 91).

Таким образом, поиски прямой связи между росписями херсонесских склепов и баптистерия Дура-Европос не могут быть продуктивными. В них прослеживаются некоторые общие для позднеантичного искусства тенденции, однако они принадлежат разным периодам и разным по характеру памятникам. Первая в истории иконографическая программа из библейских сюжетов, представленная на стенах сирийского баптистерия второй четверти III в., во многом предвосхитила дальнейшее развитие церковной декоративной живописи. Херсонесские росписи, появившиеся более чем через сто лет после гибели Дура-Европос, в последней четверти IV – начале V в., украшали погребальные сооружения, что и предопределило их декоративную программу, коренным образом отличающуюся от фресок Дура-Европос и по идейному содержанию, и по художественному воплощению.

Проблема происхождения росписей херсонесских склепов может рассматриваться в двух разных контекстах, а именно в контексте истории становления художественной системы и стиля росписи в целом, а также как история появления данной системы в уже сформировавшемся виде в городе Херсонесе. М.И. Ростовцев в своем фундаментальном исследовании обращается прежде всего к истории художественных стилей, из которых формировалась система росписи, и отдельных живописных мотивов. Рассмотренные им памятники от Италии до Ближнего Востока и Египта принадлежат широкому хронологическому диапазону – от эллинизма до IV–V вв. н.э. и, таким образом, могут служить иллюстрациями долгого пути формирования воплощенной в херсонесских склепах декоративной системы, а также примерами используемых в ней мотивов.

Отстаивая идею ближневосточного происхождения данной системы, М.И. Ростовцев тем не менее отмечал ее проникновение и на Запад, в частности, в росписи катакомб Рима, Сиракуз, Неаполя. Особенно в этом отношении он выделял серию гробниц Софийского некрополя, из которой к тому времени была опубликована только гробница с архангелами. По словам самого ученого, «схема их росписи… совершенно та же, что в наших гробницах»29. Однако окончательный вывод о происхождении этой системы он сделал в пользу сиро-палестинского Востока.

Такая позиция М.И. Ростовцева вполне объяснима, если учесть, что он, как и многие его современники, находился под сильным влиянием новаторской в то время концепции И. Стржиговского о главенствующей роли эллинизированного Востока в становлении позднеантичного и раннехристианского искусства, а впоследствии средневекового искусства Западной Европы30. Разгоревшаяся полемика между защитниками идей ориентализма И. Стржиговского и романистами, сторонниками романоцентризма, во многом определила развитие истории позднеантичного искусства как самостоятельной дисциплины31. Однако впоследствии поиски причин происшедших в искусстве трансформаций, связанных с крахом классического канона, вышли за рамки дилеммы «Восток или Запад», которая утратила свою остроту и актуальность. А. Грабарь считал, что истоки «деформации» греко-римского искусства нужно искать в периферийных провинциях империи и приграничных странах, причем не только на востоке, но и на западе – «от Месопотамии и Армении до Египта и Великобритании», а также Испании. По его мнению, художники этих областей, названных им «третьим миром античности», неумело подражая классическим образцам, иногда уродуя их, создавали совершенно иную систему художественных ценностей32. Э. Китцингер, признавая возможное влияние периферийных областей римского мира на развитие позднеантичного искусства в самом Риме, основной акцент делает на «массовом возрождении местной плебейской традиции», всегда существовавшей как на окраинах империи, так и в самом Риме. В условиях глубокого внутреннего кризиса в позднеантичной империи происходит переоценка классических канонов и форм в искусстве, которые перестают быть значимыми и постепенно вытесняются эстетикой так называемого «субантичного», т.е. плебейского, народного искусства. Этот процесс, названный Китцингером стилистической (и эстетической) революцией, был повсеместным и, по словам ученого, «широким непреодолимым потоком охватил всех и вся»33 от Западной Европы до Месопотамии. Начиная с конца II в. и особенно в III–IV вв. в произведениях скульптуры и живописи, в том числе погребальной, всё чаще проявляются черты субантичного стиля – тяжелые, угловатые, фронтально расположенные, плоскостные фигуры с искаженными пропорциями, с отрывистыми грубыми движениями и жестами, постепенный отказ от прорисовки деталей, упрощение композиции, деградация и исчезновение элементов архитектурного стиля и признаков ландшафта, несогласованность масштаба внутри композиции, нарастающая схематизация и абстракция.

31. Elsner 2002.

32. Grabar 1972, 10, 20, 24.

33. Kitzinger 1977, 10–11, 17.

Именно в это время и в этих условиях зарождалось и христианское искусство, которое восприняло из современной ему художественной культуры как богатый арсенал изобразительных мотивов и символов, так и существовавшие стилистические приемы. В полной мере это отразилось и в погребальной живописи IV – начала V в., памятники которой сохранились от Италии до Ближнего Востока и Северной Африки.

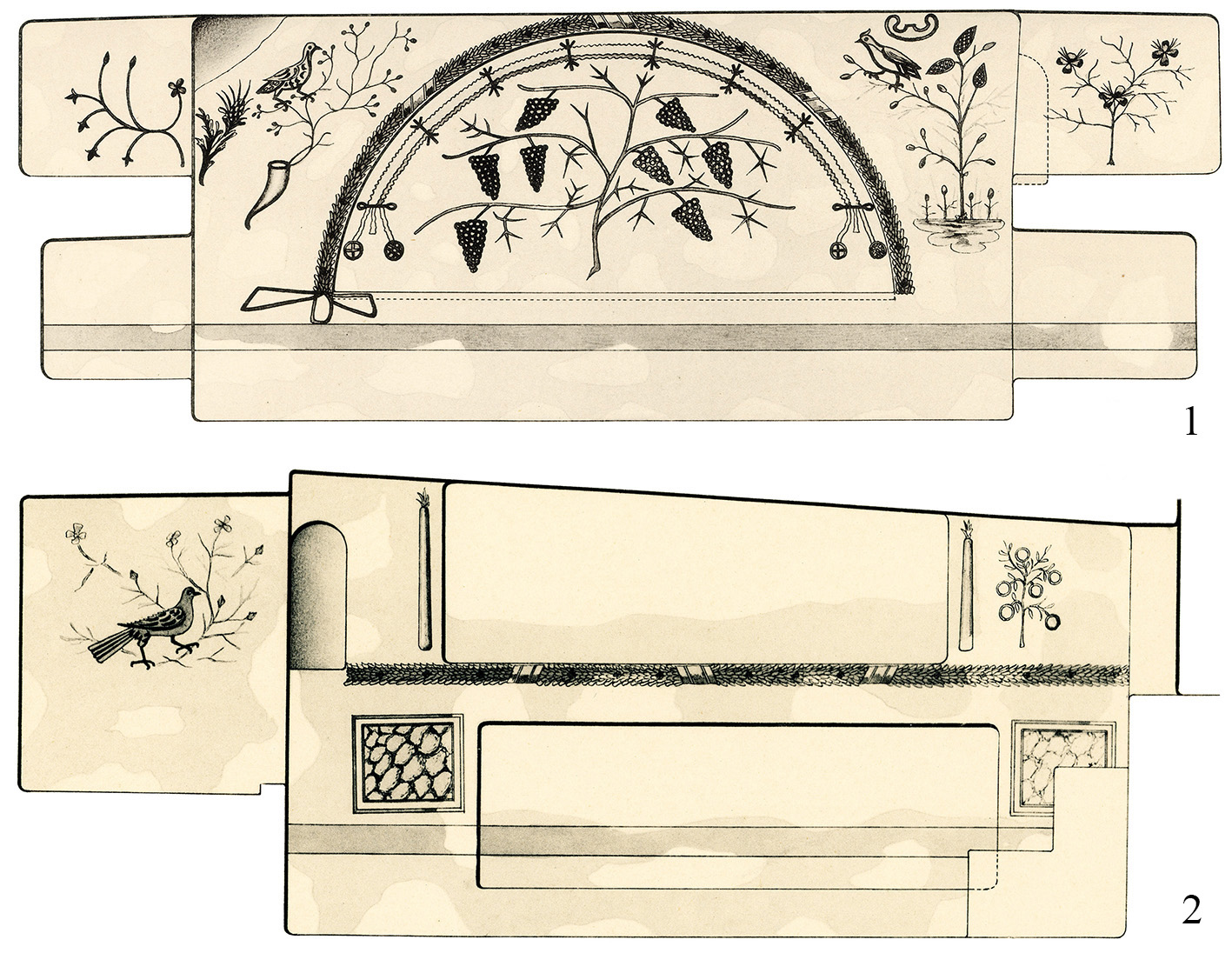

Рис. 1. Херсонес. Роспись склепа 1905 г.: 1 – задняя стена; 2 – правая стена (рис. по: Rostovtzeff 1913, табл. 107–108)

Практически повсюду основная идея росписей раннехристианских погребальных сооружений состояла прежде всего в выражении надежды на спасение после смерти, веры в воскресение умерших и их пребывание в Царствии Небесном34. В разных центрах и областях декоративные программы, вдохновленные этой общей идеей, формировались под влиянием определенных художественных традиций, в результате чего помимо общих признаков они приобретали свои особые региональные черты.

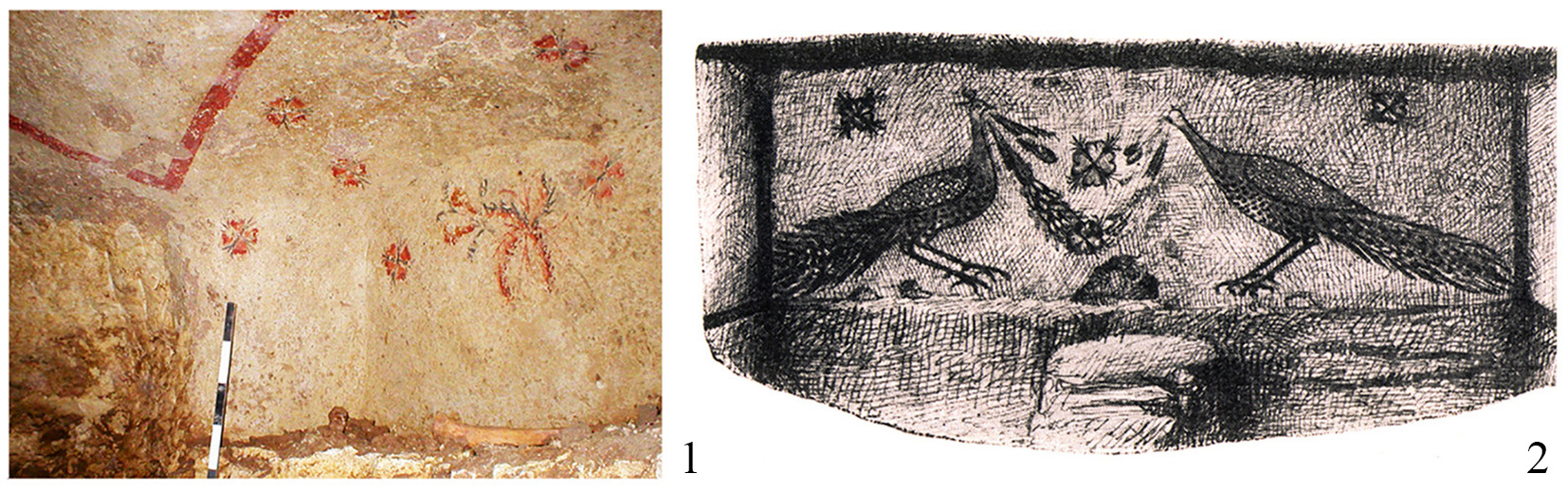

Рис. 2. Херсонес. Росписи склепов: 1 – задняя стена склепа 2003/2006 гг. (фото по: Stupko, Turovskiy, Filippenko 2007, рис. 2а); 2 – задняя стена склепа на земле Н.И. Тура (рис. по: Rostovtzeff 1914, рис. 88)

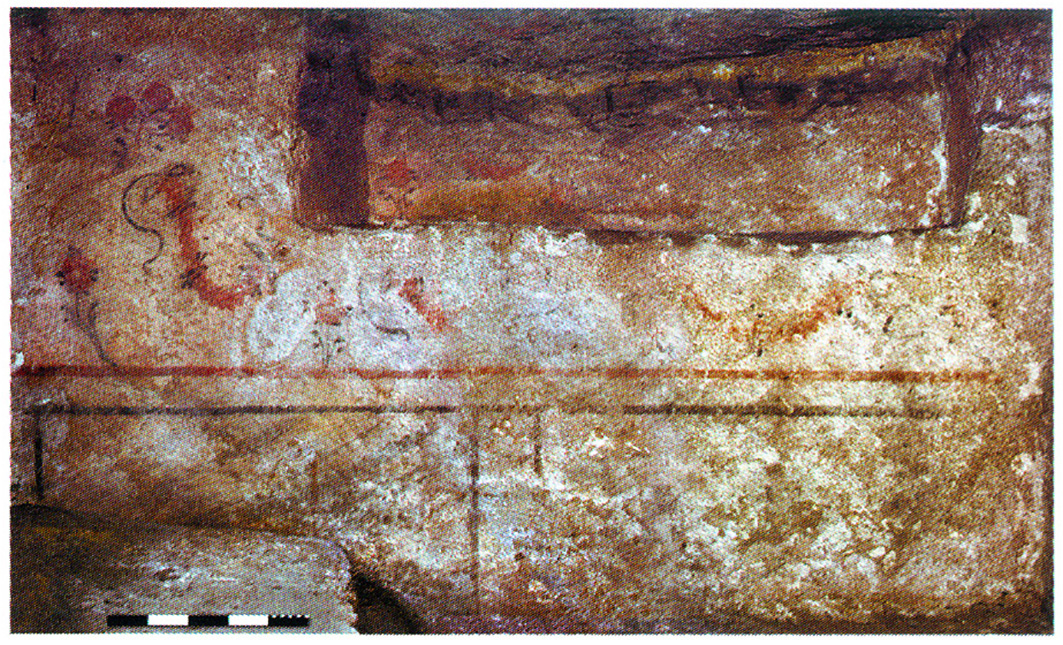

Как уже отмечалось, характерной особенностью декоративной системы росписи христианских склепов Херсонеса является сочетание элементов цветочного и инкрустационного стилей, которые делят стену горизонтально на две части. Нижняя часть стен состояла из прямоугольников (ортостатов), как правило, имитирующих мраморную облицовку. Такое оформление зафиксировано в шести склепах (1903 г., 1853/1904 гг., 1905 г., № 2/1907 г., 1909 г. и № 1/1998–1999 гг.). Набор декоративных мотивов, заполнявших верхнюю часть стен, был сравнительно небогат и индивидуален для каждого склепа. Практически все они были нарисованы в духе тенденций позднеантичного искусства, довольно условно, порой схематично, без передачи перспективы и с ограниченной красочной палитрой. Композиции очень просты и не перегружены декоративными элементами. Наиболее популярными были изображения гирлянд и венков, перевязанных лентами и тесемками с бантами на концах. В разных склепах зафиксированы два вида гирлянд и таких же венков: из серо-зеленых сухих листьев лавра с вплетенными красными трилистниками и из красных цветочных лепестков35. Композиции трех склепов включали пышную виноградную лозу или ветки с гроздьями винограда (склепы 1853/1904, 1905, 1909 гг.), в двух из них были также небольшие деревья с плодами или цветами (склепы 1853/1904 гг. и 1905 г.) (рис. 1). Деревца без листьев и плодов присутствовали и в росписи склепа 1903 г. Практически во всех склепах, за исключением двух плохо сохранившихся (№ 1 и 2/1907 г.), были нарисованы птицы – голуби, чаще всего сидящие на ветках, и/или павлины. Цветы как отдельные мотивы представлены в виде красно-желтой четырехлепестковой розетки (1905 г., склеп на земле Н.И. Тура, 2003/2006 гг.) (рис. 2) и красного открытого цветка на ножке с листиками (№ 1/1998–1999 гг.) (рис. 3). К цветочным мотивам относится также опрокинутая корзина с цветами в склепе № 2/1998–1999 гг. Редкими в херсонесских росписях являются изображения людей. Единственная сцена с двумя фигурами, мужчины и женщины, вблизи схематично изображенного города на правой стене склепа на земле Н.И. Тура, скорее всего принадлежит времени его перестройки в молельню. Эту роспись М.И. Ростовцев называл полуцерковной36. К первоначальной погребальной росписи этого склепа относятся остатки одиночной мужской фигуры справа от входа. Такие же фигуры юношей изображены в склепах 1853/1904 гг. и 1909 г., в последнем – у юноши в руках сохранилась горящая свеча (рис. 4, 2). Горящие свечи были также по обе стороны двух лежанок в склепе 1905 г. (рис. 1, 2). В двух склепах зафиксированы остатки изображений сосудов – канфара на потолке склепа 1909 г. и чаши на стене склепа № 1/1998–1999 гг. На своде двух склепов (1853/1904 и 2003/2006 гг.) сохранилась христограмма в венке, которая, судя по остаткам росписи, могла быть еще в четырех склепах37.

36. Rostovtzeff 1914, 476–479; Zavadskaya 2005, 273–274.

37. Rostovtzeff 1914, 453–478.

Рис. 3. Херсонес. Роспись левой стены склепа № 1/1998–1999 гг. (фото по: Zubar’, Khvorostyanyy 2000, рис. 65, 2)

Таким образом, основу декоративной программы херсонесских склепов составляли прежде всего растительные мотивы и птицы. Помимо индивидуальных смыслов, связанных с христианскими догматами, эти изображения, представленные в единой композиции, создавали картину небесного рая, в котором пребывают души умерших христиан в образе птиц. Присутствие в росписи христограммы, символа победы Христа над смертью, еще больше усиливало веру в собственное воскресение в Царствии Небесном. Надежда на райское бытие и пребывание души покойного среди праведников заключена также в единственной эпитафии, сохранившейся в склепе 2003/2006 гг.: «Аристона, упокой Господи. Душа твоя с праведными»38.

Рис. 4. Херсонес. Роспись склепа 1909 г.: 1 – потолок; 2 – простенок левой и задней стен (рис. по: Rostovtzeff 1913, табл. 105, 1, 2)

Декорация райского сада, выражавшая извечную мечту о блаженстве в загробном мире и известная в искусстве с древнейших времен, так же как и имитация мраморной облицовки, заимствованная из оформления эллинистических и римских общественных зданий и аристократических домов, были особенно популярны в Поздней Римской империи и легко восприняты и переосмыслены раннехристианским искусством. Элементы цветочного и инкрустационного стилей, которые по сути являются отдельными художественными системами, самостоятельно или в сочетании друг с другом встречаются в погребальных росписях от Рима до Восточного Средиземноморья.

В римских катакомбах эти мотивы, чрезвычайно многочисленные и разнообразные, служили прежде всего дополнением, фоном для многофигурных сюжетных композиций, мифологических, библейских сцен и отдельных персонажей, составлявших основу декоративной системы катакомбной живописи39. Сюжеты из Ветхого и Нового заветов, фигуры святых и умерших в окружении мотивов райского сада представлены в склепах IV в. в Пече (Венгрия) и в Нише (Сербия)40, а также в целом ряде гробниц из Фессалоник, роспись которых иногда дополнялась также мраморным декором41. Декоративная система, в которой цветочные мотивы и мраморная инкрустация сочетались с фигурной живописью, имеет свои примеры и на палестинском Востоке. В роскошной росписи языческой гробницы в Ашкелоне (Израиль) середины III в. над имитацией мраморных панелей представлена идиллическая картина Элисия с нильским пейзажем с нимфами и пышной виноградной лозой, с птицами, животными и мифическими персонажами42. Над таким же рядом панелей в гробнице рубежа III–IV вв. в Ор-ха-Нере (Израиль) были многочисленные цветы, виноградная лоза и птицы, окружавшие 14 медальонов с условными портретами погребенных43. Мотивы райского сада и кресты, а также ветхозаветный сюжет с Даниилом в логове львов украшали стены христианской гробницы конца IV – начала V в. в Лохамей-ха-Гетаот (Израиль)44.

40. Valeva 2001, 185, fig. 450; Mirković 1956.

41. Marki 2006, 130–156, no. 41, 46, 49, 52, 89. Использование библейских сюжетов в гробницах Фессалоник рассматривается как результат влияния римской художественной традиции (Kuvatova 2017, 128–141).

42. Michaeli 2001.

43. Michaeli 1998.

44. Maayan-Fanar 2010.

Значительное разнообразие декоративных систем демонстрирует погребальная роспись некрополя Фессалоник, в котором обнаружены 78 расписных гробниц III–VII/VIII вв. Многие гробницы III–V вв., помимо упомянутых выше с сюжетной росписью, были украшены только аллегорическими картинами рая45. Декор нескольких гробниц середины IV в. состоял исключительно из мраморной имитации, в одном случае в сочетании с христограммой в круге46. Известны также гробницы IV в., декоративная система которых сочетала райские мотивы и панели с мраморной имитацией, а в одной из гробниц имитацию заменяла облицовка из натурального мрамора47. Таким образом, в этих памятниках была использована та же декоративная система, что и в расписных склепах Херсонеса. Однако в отличие от херсонесских росписей с небогатым набором декоративно-символических элементов, свободно представленных на поверхности стен, композиции гробниц Фессалоник очень насыщены разнообразными мотивами, которые занимают практически все пространство стены, создавая эффект horror vacui (боязнь пустоты). И хотя в фессалоникской живописи уже очевидны современные тенденции, проявившиеся, в частности, в упрощенной, стремящейся к симметрии и лишенной перспективы композиции, отдельные мотивы и образы, исполненные очень тонко и живописно, демонстрируют еще сохранившиеся навыки классического мастерства их исполнителей.

46. Marki 2006, 173–177, no. 16, 56, 78, 99.

47. Marki 2006, 159–178, no. 53, 91, 94, гробница из Теллоглио, no. 29.

Более близкие аналогии херсонесским росписям и по набору декоративных элементов, и по стилю их исполнения находятся на территории восточнобалканских провинций Фракии и Дакии, а также в западной части Малой Азии. В погребальной росписи этих регионов наиболее распространенными были цветочные и растительные мотивы, а также изображения птиц. В нескольких гробницах второй половины IV в. в Марцианополе/Девне, Филиппополе/Пловдиве и Сердике/Софии расписные гирлянды, разбросанные на поле цветы и птицы составляли симметричную композицию, по сути превращенную в декоративную схему48. Популярной была также виноградная лоза с гроздьями, как правило, исходящая из листьев аканфа, в сочетании с другими немногочисленными растительными мотивами, иногда вместе с птицами. С разной степенью схематизации эти мотивы представлены в трех гробницах Софийского некрополя49. Более натуралистичной была виноградная лоза с птицами и канфаром в росписи несохранившейся гробницы западного некрополя Филиппополя50.

49. Miyatev 1925, 23–35, № 4, 45–66, № 6, 7; Pillinger, Popova, Zimmermann 1999, 62-64, Nr. 46; 65–66, Nr. 48; 66–67, Nr. 49.

50. Pillinger, Popova, Zimmermann 1999, 47–48, Nr. 37.

На территории Фракии и Малой Азии была популярна и декоративная система, сочетающая цветочный декор и мраморную имитацию. Примерами служат росписи гробницы № 7 Софийского некрополя и гробницы в Хиссаре51. В софийской гробнице № 9 мраморные панели составляли часть более сложной программы, включающей бюсты четырех архангелов, большой лучезарный латинский крест в венке в центре сводчатого потолка, украшенного круглыми кессонами, а также изображения четырех птиц и канфара52.

52. Miyatev 1925, 86–105, № 9; Pillinger, Popova, Zimmermann 1999, 68–72, Nr. 51.

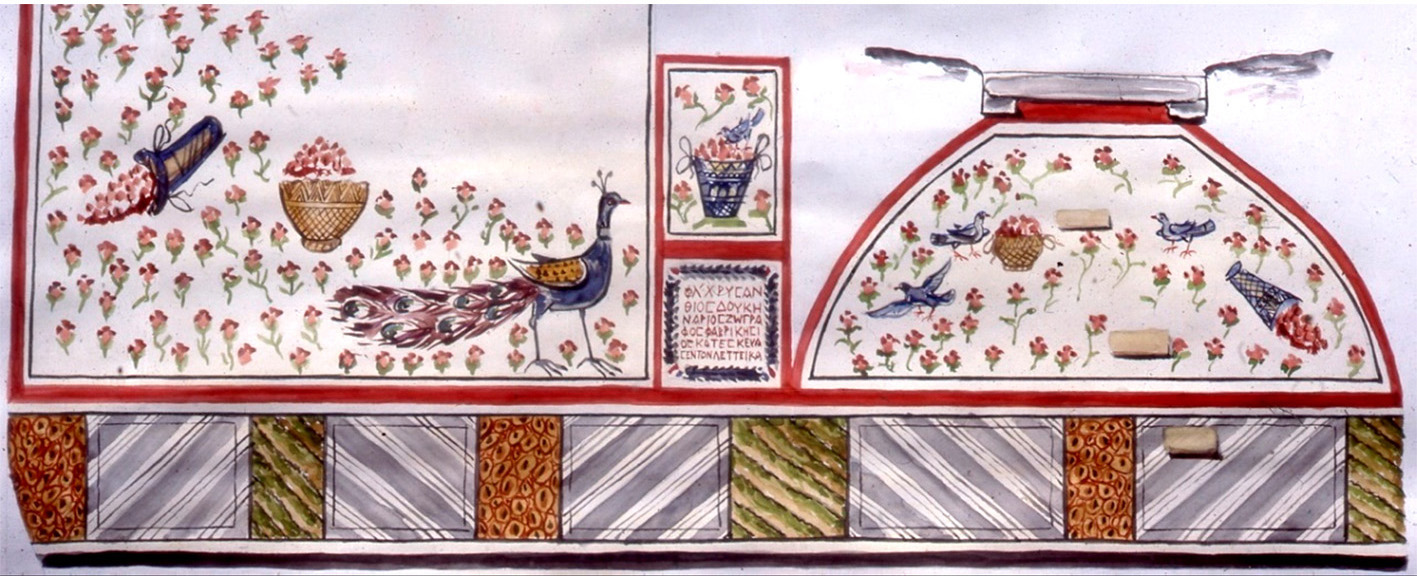

Рис. 5. Сарды. Роспись гробницы Флавия Хризантия, IV в. (рис. по: Rousseau 2019, 5, fig. 4)

Близкие аналогии отдельным декоративным элементам и системе в целом содержит и погребальная живопись в Сардах. В настоящее время там известно 12 расписных гробниц, большинство из которых с очень похожей по стилю и композиции росписью53. В одной из гробниц, в Кагирлик-Тепе, сохранилось лишь изображение виноградной лозы, с тонкими ветвями и треугольными гроздьями54, напоминающими виноградную лозу херсонесского склепа 1905 г. В остальных гробницах зафиксировано деление на нижнюю и верхнюю зоны. Одним из вариантов оформления нижней, цокольной части была имитация мраморной облицовки. В гробнице семьи Флавия Хризантия цокольные панели имитировали три разновидности мрамора, две из которых сопоставимы с херсонесскими росписями55 (рис. 5). В частности, рисунок с брекчиевой структурой в виде неправильных разновеликих овалов похож на тот же мотив в херсонесских склепах 1903, 1853/1904 и 1905 гг. (рис. 1, 2), а мраморировка в виде косых темных полос напоминает роспись склепов № 2/1907 и № 1/1998–1999 гг. (рис. 3). Такие же полосы заполняли цоколь и так называемой «расписной гробницы» в Сардах56. Очень близкая прорисовка этих двух видов мраморной имитации сохранилась также в уже упомянутой гробнице в Хисаре, а имитация брекчиевидного мрамора – в софийской гробнице № 757. Репертуар верхней зоны росписей в Сардах был достаточно однообразен и состоял из стилизованных гирлянд и венков, рассеянных цветов, корзин с фруктами или цветами и птиц – павлинов и более мелких пернатых. Наполненные корзины часто изображаются опрокинутыми. Подобная композиция в красном цвете сохранилась и в росписи херсонесского склепа № 2/1998–1999 гг. (рис. 6). Она состояла из нарисованной несколькими линиями опрокинутой влево плетеной корзины с высыпавшимися из нее цветами в виде красных пятен и расположенными справа от нее тремя вертикальными гирляндами-разделителями, между двумя из них сохранилось изображение небольшой птицы. По форме корзина имеет некоторые аналогии в Сардах (например, в гробнице 79.2)58, а ее композиция схематично воспроизводит более живописный сюжет из гробницы «Семи спящих» III в. в Эфесе59 (рис. 7), в которой также наполненная цветами и опрокинутая влево ваза или корзина с тонко прорисованным плетением изображена вблизи красной гирлянды. Вероятно, данная композиция была популярна в погребальной живописи этого региона и в следующем IV в.

54. Rousseau 1999, 12–13, fig. 18.

55. Rousseau 2019, 4–7, fig. 3–7.

56. Rousseau 2019, 7–8, fig. 8–11.

57. Pillinger, Popova, Zimmermann 1999, Taf. 60, Abb. 98, 99; Taf. 68, Abb. 133.

58. Rousseau 2019, 30, fig. А11.

59. Valeva 2001, 176, fig. 24; Strocka 2002, 286, Abb. 3; Zimmermann 2011, 386, Abb. 15.

Рис. 6. Херсонес. Роспись левой стены склепа № 2 1998–1999 гг. (фото по: Zubar’, Khvorostyanyy 2000, рис. 65, 6)

Рис. 6. Херсонес. Роспись левой стены склепа № 2 1998–1999 гг. (фото по: Zubar’, Khvorostyanyy 2000, рис. 65, 6)

Несмотря на в целом похожий набор цветочных элементов, херсонесские росписи имеют важную особенность, отличающую их от большинства упомянутых выше балкано-малоазийских примеров. В них не получил широкого распространения один из самых популярных мотивов в позднеантичной погребальной живописи во всей империи, а именно мотив цветочного поля, представляющего собой свободно разбросанные цветы, создающие фон для других изображений60. Уже М.И. Ростовцев отмечал, что для росписи опубликованных им восьми склепов характерны изображения только целых веток или небольших деревьев, иногда с цветами или плодами, но совершенно отсутствуют разбросанные отдельные цветы и лепестки61. Цветок на ножке с листиками как самостоятельный декоративный элемент является важной частью декора только в склепе № 1/1998–1999 гг.62 (рис. 3). На стенах он представлен неоднократно, хотя и не так часто, как в цветочных полях. Вероятно, цветы-бутоны без стеблей могли создавать фон и в уже упомянутой композиции с опрокинутой корзиной в склепе № 2/1998–1999 гг., на что указывают местами сохранившиеся красные пятна63 (рис. 6). В склепе 2003/2006 гг. также можно видеть некоторое подобие цветочного поля в виде нескольких свободно разбросанных на стенах стилизованных цветков-розеток с четырьмя сердцевидными лепестками и тонкими усиками между ними64 (рис. 2, 1). В композиции с двумя павлинами в склепе на земле Н.И. Тура были лишь три симметрично расположенные такие же розетки65 (рис. 2, 2). Таким образом, позднеримские цветочные поля в сильно сокращенной вариации нашли свое слабое отражение только в трех склепах Херсонеса, открытых в наше время.

61. Rostovtzeff 1914, 462.

62. Zubar’, Khvorostyanyy 2000, 146–147, рис. 65, 1–5.

63. Zubar’, Khvorostyanyy 2000, 146–147, рис. 65, 6. Цветные пятна, имитирующие цветы и целые цветочные поля, известны, например, в росписи гробницы Марцианополя (Valeva 2001, fig. 25).

64. Stupko, Turovskiy, Filippenko 2007, рис. 2а. Данный тип цветка-розетки был очень популярен в позднеантичное время и встречается в разных памятниках искусства. Наиболее близкие аналогии в погребальной живописи представляют гробницы в Виминациуме и Брестовике (Сербия), гробница № 37 в Фессалониках и № 7 в Софии (Valeva 2001, 174, fig. 18, 36; Pillinger, Popova, Zimmermann 1999, Taf. 68, Abb. 133).

65. Rostovtzeff 1914, 475, рис. 88, табл. CVII.

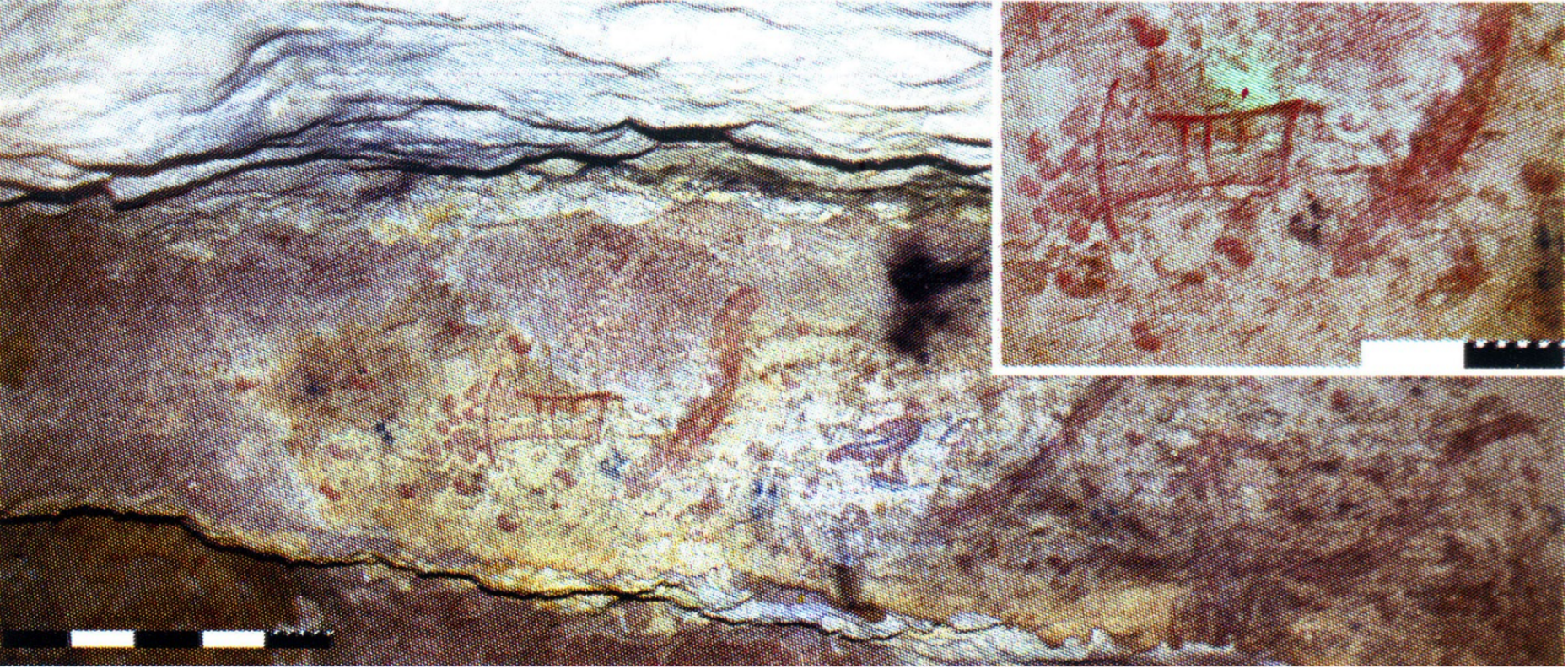

Рис. 7. Эфес. Роспись гробницы «Семи спящих», III в. (фото по: Valeva 2001, 176, fig. 24; Zimmermann 2011, 386, Abb. 15)

Одной из характерных черт позднеантичной погребальной живописи Фракии и Малой Азии, особенно важной в контексте поиска параллелей херсонесским памятникам, является малочисленность композиций с фигурами людей. Из 12 расписных гробниц в Сардах человеческий образ, скорее всего персонификация, сохранился на своде только одной гробницы (07.3)66. На территории Фракии, за небольшим исключением, фигуративные росписи были посвящены одной теме и представляли сцену погребальной трапезы или процессию слуг67. Сюжет со слугами, направляющимися к своим хозяевам с подношениями, был производным от популярной в языческом искусстве сцены погребальной трапезы, которая в позднеантичный период претерпела определенные трансформации и постепенно утратила свою актуальность68. Росписи с отдельно стоящими слугами, как правило, размещенными в ортостатах, сохранились в целом ряде балканских гробниц IV в.69 Образы слуг, их позы и одежды в некоторых гробницах очень похожи. Однотипные подпоясанные туники длиной до колен с длинными рукавами были на всех слугах-мужчинах из гробниц Силистры и Виминация. В таких же туниках представлены фигуры юношей и в двух херсонесских склепах 1853/1904 гг. и 1909 г. (рис. 4, 2). Сходство с балканскими персонажами позволяет их также считать слугами70. В склепе на земле Н.И. Тура на входной стене от такой же фигуры сохранились только ноги в сандалиях. Включение в декоративную программу херсонесских склепов фигур слуг, заимствованных из языческого репертуара, было призвано подчеркнуть высокий социальный статус их владельцев, которые уже стали христианами. Среди балканских примеров с изображениями слуг бесспорно христианской являлась лишь гробница в Оссеново, роспись которой, исполненная в примитивном стиле, включала хризму в круге над входом71.

67. Только в гробнице № 9 Софийского некрополя в четырех углах свода нарисованы бюсты архангелов с их именами на латинском языке (Miyatev 1925, 86–106). В гробнице середины IV в. в Констанце, помимо сцен погребальной трапезы, был также сюжет с двумя орантами в райском саду (Valeva 2001, 188, fig. 54).

68. Valeva 2001, 180–185.

69. Pillinger, Popova, Zimmermann 1999, 13–16, Nr. 4; 22–28, Nr. 13; 42–46, Nr. 35; Valeva 2001, 182–184, fig. 36, 38.

70. Zavadskaya 2005, 274–276; 2013, 58–59.

71. Pillinger, Popova, Zimmermann 1999, 22–28, Nr. 13.

Изображение христограммы или креста в венке, круге или медальоне является одним из самых распространенных символов новой веры в раннехристианском искусстве в IV в., начиная с эпохи Константина Великого. При этом если на западе империи, а также на Балканах и в западной части Малой Азии в это время чаще использовалась христограмма, то в памятниках Сирии, Палестины и Египта доминирующим символом был крест72.

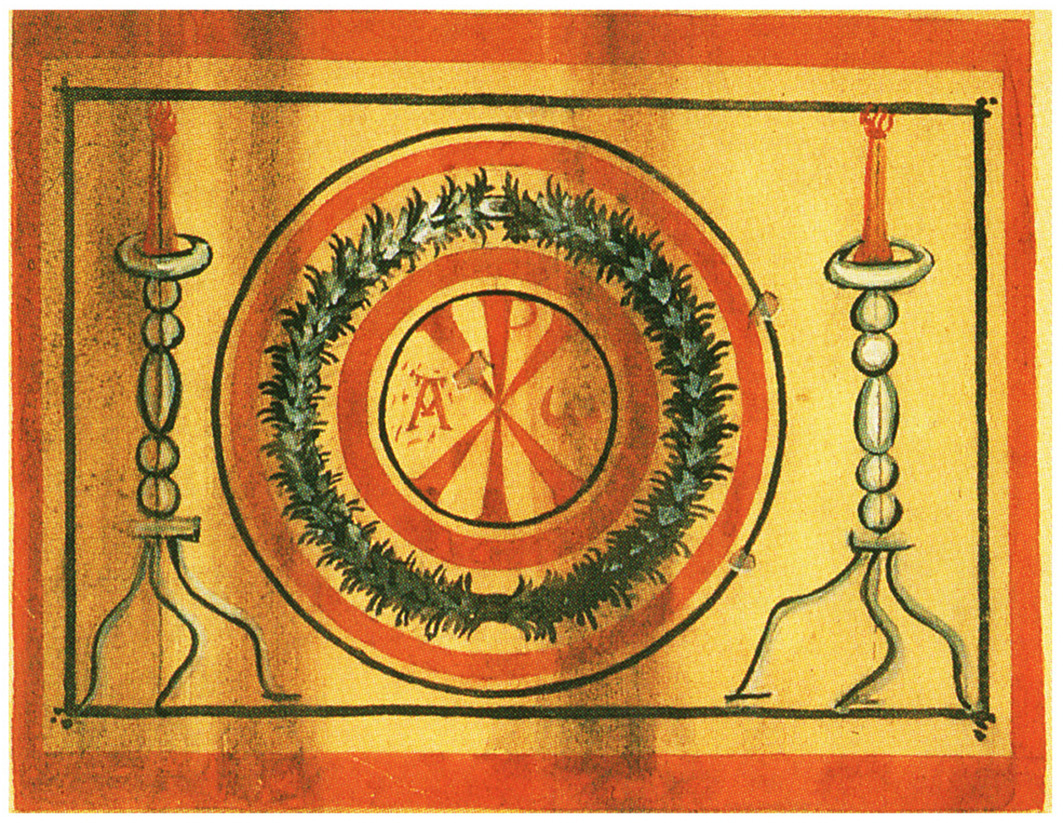

Рис. 8. Херсонес. Роспись потолка склепа 2003/2006 гг. (фото по: Stupko, Turovskiy, Filippenko 2007, рис. 1)

В склепах Херсонеса главным безусловным христианским символом являлась именно христограмма. Полностью она сохранилась только в двух склепах – 1853/1904 и 2003/2006 гг. На своде склепа 2003/2006 гг. монограмма Христа находилась в медальоне, состоящем из красной окружности с вписанными в нее двумя цветочно-лиственными венками73 (рис. 8). Очень похожий медальон из красных окружностей и венка между ними, также содержавший монограмму, был на стене гробницы № 4 в Софии74 (рис. 9). Рисунок херсонесской монограммы из тонких прямых красных линий сопоставим с таким же мотивом в гробницах Фессалоник75 и в «расписной гробнице» в Сардах, единственной имевшей хризму в этом некрополе76.

74. Miyatev 1925, 23–35, № 4; Pillinger, Popova, Zimmermann 1999, Taf. 66, Abb. 125.

75. Marki 2006, 159, 173–175, no. 53, 165–167, no. 57.

76. Rousseau 2019, 7, fig. 7.

Рис. 9. Сердика/София. Роспись восточной стены гробницы № 4 (рис. по: Pillinger, Popova, Zimmermann 1999, Taf. 66, Abb. 125)

На своде склепа 1853/1904 гг. хризма с буквами α и ω была частью целой геометрической композиции, состоявшей из окружавшего ее венка из лавровых листьев, от которого диагонально к углам шли четыре прямые гирлянды из таких же листьев. Венок и гирлянды украшали цветные ленты и тесемки, завязанные на концах гирлянд в пышные банты. Остатки подобной композиционной схемы зафиксированы еще в четырех склепах: 1909 (рис. 4, 1), 1905, № 2/1907 гг. и на земле Н.И. Тура, в которых, по мнению М.И. Ростовцева, могла быть и хризма77. На своде склепа 1909 г., вероятно, в каждом из сегментов, образованных гирляндами, были изображения павлина, канфара и виноградной ветки с гроздями.

Диагональная система оформления потолка считается римской традицией78. Росписи с центральным медальоном и радиально расходящимися от него к углам линиями или растительными гирляндами подчеркивали крестовые своды некоторых комнат в римских катакомбах79. Такая система украшения крайне редко использовалась в гробницах с цилиндрическим сводом, которые были наиболее распространенным типом погребальных сооружений в балкано-малоазийском регионе в позднеримский период. Только в некрополе Фессалоник, одном из самых богатых как по количеству расписных гробниц, так и по разнообразию их декорации, известен единственный, очень живописный пример диагонального оформления свода с пышными цветочными гирляндами и венком, с двумя павлинами и крупными цветочными бутонами на усеянном мелкими цветами поле80. Более предпочтительным украшением для вытянутых цилиндрических сводов были цветочные поля или расписные кессоны81. Выбор именно диагональной декоративной схемы для херсонесских склепов мог быть обусловлен их архитектурой: для плоского или ложносводчатого потолка с трапециевидным планом, приближенным к квадрату, имитация крестового свода оказалась наиболее подходящей. Для реализации этой системы художники использовали популярную в Херсонесе сухую лавровую гирлянду, иногда с вплетенными красными трилистниками, и такой же венок, перевязанные цветными лентами и тесемками. В результате появился местный вариант оформления потолка, который был очень популярен в городе, но не имел близких стилистических аналогий за его пределами.

79. Примеры в катакомбе на Виа Латина (Ferrua 1991, 123, fig. 112; 129, fig. 122).

80. Marki 2006, 158–159, no. 52, fig. 99.

81. Valeva 2001, 172–173.

Безусловно, росписи раннехристианских склепов Херсонеса являются частью обширного фонда памятников позднеантичной погребальной живописи. Декоративные программы очень многих погребений этого времени, выражавшие, по сути, общечеловеческие чаяния о загробном мире, похожем на цветущий райский сад, имели универсальный характер и воспринимались разными конфессиями. Явные религиозные символы, такие как крест и христограмма, еще не были обязательными и поэтому встречаются сравнительно редко в христианских погребениях82. Поливалентный характер этих росписей позволяет рассматривать их в общем контексте позднеантичного погребального искусства безотносительно к их религиозной принадлежности.

Практически все художественные мотивы и символы, зафиксированные в росписях херсонесских склепов, так же, как и декоративная система, объединявшая элементы цветочного и инкрустационного стилей, встречаются во многих регионах Поздней Римской империи, как Западной, так и Восточной. Однако специфика художественного репертуара с абсолютным доминированием цветочно-растительных мотивов и птиц и ограниченным присутствием человеческих фигур, а также упрощенность композиции и стилистика росписи, в которой классическая живописность уступает место декоративности и условности, – все эти черты херсонесских росписей находят наиболее близкие параллели в восточно-балканских провинциях Фракии и Дакии и в западной части Малой Азии. Эти географически близкие территории по обе стороны Пропонтиды были тесно связаны между собой. Уже с первых веков нашей эры там в условиях активных миграционных процессов, сходной социально-экономической и политической ситуации, постоянного традиционного обмена художественными идеями формировалась общая местная культура83. Своеобразие художественной культуры и искусства этого региона, в частности погребальной живописи, позволило Ю. Валеве сделать вывод о том, что в позднеантичный период параллельно с римской столичной школой эти территории представляли собой отдельный центр художественного производства. Именно с художественной культурой этого региона следует связывать и росписи раннехристианских склепов Херсонеса.

Мастера, расписавшие эти памятники, следовали уже сложившейся и хорошо им известной декоративно-символической системе и использовали определенный набор изображений. Однако соблюдение устоявшихся канонов не лишало их некоторой творческой свободы в формировании композиции, подборе мотивов и их интерпретации. Вероятно, в этом процессе могли участвовать и заказчики. В результате все росписи индивидуальны и нигде в точности не повторяются. Тем не менее в некоторых склепах присутствуют декоративные элементы, исполненные практически одинаково, возможно, выдавая руку одного художника, в то время как в других склепах они имеют иной рисунок. Примерами могут служить уже упоминавшиеся два типа гирлянд – сухие серо-зеленые из лавровых листьев и красные цветочные, а также несколько вариаций мраморной имитации. Впрочем, стилистическое разнообразие в херсонесских росписях, вероятно, свидетельствующее о работе разных мастеров или бригад, сравнительно ограничено и лишь подтверждает их принадлежность одной художественной традиции. Однако в этих росписях есть также некоторые отличительные черты, придающие им региональную специфику. Так, общим для них является в целом весьма скромный набор декоративных элементов и, как правило, очень лаконичные и не перегруженные деталями композиции. К тому же вариации некоторых мотивов можно считать характерными именно для Херсонеса, поскольку они не находят точных аналогий за его пределами. В их числе упомянутая лавровая гирлянда и сформированная из нее диагональная композиция потолка, которые, судя по остаткам красочного слоя, украшали бόльшую часть склепов. Эти особенности херсонесских росписей позволяют рассматривать их как местный херсонесский вариант провинциальной восточно-балканской и западно-малоазийской позднеантичной погребальной живописи.

Привнесение данной художественной традиции в Херсонес из этих регионов исторически вполне закономерно. С Фракией и Малой Азией у Херсонеса были давние активные торговые, военно-политические, культурные и религиозные связи84. Епархия Херсонеса, возникшая скорее всего в первой половине 70-х годов IV в. при императоре Валенте85, административно примыкала к диоцезу Фракия. Подпись ее первого епископа Эферия, участника II Вселенского собора в Константинополе в 381 г., стояла в списке епископов фракийской области Скифия. На этом соборе христианские общины Фракии были отданы под управление главы Константинопольской церкви (Socr. V. 8)86. И в последующие века Фракия и Малая Азия, объединяющим центром которых был столичный Константинополь, оставались для Херсонеса/Херсона главными генераторами художественных идей, влияние которых отразилось во многих сферах и особенно ярко в церковной архитектуре Херсона и всего Крыма87.

85. Zuckerman 1994, 549.

86. Zavadskaya 2003, 416–417.

87. Buchwald, Zavadskaya 2013; Zavadskaya 2019.

Библиография

- 1. Aibabin, A.I. 2010: [Early Byzantine Chersonesos/Cherson]. In: Vizantiya v kontekste mirovoy kultury. Materialy konferentsii, posvyashchennoy pamyati A.V. Bank [Byzantium within the Context of World Culture. Pro-ceedings of the conference dedicated to the memory of A.V. Bank]. Saint Petersburg, 353–379.

- 2. Айбабин, А.И. Ранневизантийский Херсонес-Херсон. В сб.: Визан-тия в контексте мировой культуры. Материалы конференции, по-священной памяти А.В. Банк. (ТГЭ, LI). СПб., 353–379.

- 3. Bianchi Bandinelli, R. 1970: Rome. La fin de l’art antique. L’art de l’Empire romain de Septime Sévère à Théodose Ier. Paris.

- 4. Bolgov, N.N. 2004: [Syrian cultural influences in the Late Antique Northern Black Sea Region]. In: Prichernomor’e, Krym, Rus’ v istorii i kulture: materialy II Sudakskoy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (12–16 sentyabrya 2004 g.). Ch. I [Black Sea, Crimea, Russia in History and Culture: Materials of the II Sudak International Scientific Conference (September 12–16.09.2004). Pt. I]. Kiev–Sudak, 17–19.

- 5. Болгов, Н.Н. Сирийские культурные влияния в позднеантичном Се-верном Причерноморье. В сб.: Причерноморье, Крым, Русь в исто-рии и культуре: материалы II Судакской международной научной конференции (12–16 сентября 2004 г.). Ч. I. Киев–Судак, 17–19.

- 6. Buchwald, H., Zavadskaya, I. 2013: Early Christian basilicas in Crimea and their numeric proportions. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria] XVIII, 14–48.

- 7. Buchwald, H., Zavadskaya, I. Early Christian basilicas in Crimea and their numeric proportions. МАИЭТ XVIII, 14–48.

- 8. Buyskikh, A.V. 2008: Prostranstvennoe razvitie Khersonesa Tavricheskogo v antichnuyu epokhu [Spatial planning development of Tauric Chersonesos in ancient epoch]. Simferopol.

- 9. Буйских, А.В. Пространственное развитие Херсонеса Таврического в античную эпоху. (МАИЭТ, Suppl. 5). Симферополь.

- 10. Diatroptov, P.D. 1986: [Extension of Christianity in Tauric Chersonesos in the 4th–6th centuries]. In: Аntichnaya grazhdanskaya obshchina [Antique Civil Community]. Moscow, 127–151.

- 11. Диатроптов, П.Д. Распространение христианства в Херсонесе Та-врическом в IV–VI вв. В сб.: Античная гражданская община. М., 127–151.

- 12. Diatroptov, P.D. 2002: [Once again to the question of the dating of mural painting of Chersonesos Christian tombs]. In: Tserkovnaya arkheologi-ya Yuzhnoy Rusi: sbornik materialov mezhdunarodnoy konferentsii “Tserkovnaya arkheologiya: problemy, poiski, otrkytiya” [Church Ar-cheology of South Russia: Collection of Materials of the International Conference “Church Archeology: Problems, Searches, Discoveries”]. Simferopol, 34–37.

- 13. Диатроптов, П.Д. Еще раз к вопросу о датировке росписей херсо-несских христианских склепов. В сб.: Церковная археология Южной Руси: сборник материалов международной конференции «Церков-ная археология: проблемы, поиски, открытия» (Севастополь, 2001 г.). Симферополь, 34–37.

- 14. Elsner, J. 2002: The birth of late antiquity: Riegl and Strzygowski in 1901. Art History 25/3, 358–379.

- 15. Ferrua, A. 1991: The Unknown Catacomb. A Unique Discovery of Early Christian Art. Transl. by I. Inglis. New Lanark.

- 16. Filippov, A.E. 2009: [Painting of the early Christian tombs of Tauric Cher-sonesos in the context of artistic tradition: synthesis with architecture, symbolism, liturgical basis]. In: S.A. Belyaev (ed.), Ocherki po istorii khristianskogo Khersonesa. Т. I, 1. Khersones khristianskiy [Essays on the History of Christian Chersonesos. Vol. I, 1. Chersonesos Christian]. Saint Petersburg, 193–318.

- 17. Филиппов, А.Е. Росписи раннехристианских склепов Херсонеса Та-врического в контексте художественной традиции: синтез с архитек-турой, символика, литургическая основа. В сб.: С.А. Беляев (ред.), Очерки по истории христианского Херсонеса. Т. I, 1. Херсонес хри-стианский. СПб., 193–318.

- 18. Fomin, M.V. 2014: [On the problem of the formation of an Early Christian artistic tradition in Chersonesos of the 4th–5th centuries]. Vіsnyk Harkіvs’kogo nacіonal’nogo unіversytetu іm. V.N. Karazіna. Serіja «Іstorіja» [The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Se-ries: History] 1117/48, 38–46.

- 19. Фомин, М.В. О проблеме формирования раннехристианской худо-жественной традиции в Херсонесе IV–V вв. Вісник Харківського на-ціонального університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Історія» 1117/48, 38–46.

- 20. Grabar, A. 1946: Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien antique. Vol. II: Iconographie. Paris.

- 21. Grabar, A. 1972: Le tiers monde de l’Antiquité à l’école de l’art classique et son rôle dans la formation de l’art du Moyen Age. Revue de l’art 18, 8–25.

- 22. Kadeev, V.I., Sorochan, S.B. 1989: Ekonomicheskie svyazi antichnykh go-rodov Severnogo Prichernomor’ya v I v. do n.e. – V v. n.e. (na materi-alakh Khersonesa) [Economic Contacts of the Ancient Cities of the Northern Black Sea Region in the 1st Cent.BC – 5th Cent. AD. (Based on the Materials from Chersonesos)]. Khar’kov.

- 23. Кадеев, В.И., Сорочан, С.Б. Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в I в. до н.э. – V в. н.э. (на материалах Херсонеса). Харьков.

- 24. Khrushkova, L.G. 2005: [On the beginning of the Christian Tauric Cherso-nesos: a cross-shaped church in the main cemetery]. In: Sugdeyskiy sbornik. Vyp. II [Sugdaia collection papers. Issue II]. Kiev–Sudak, 393–420.

- 25. Хрушкова, Л.Г. О начале христианского Херсонеса Таврического: крестовидная церковь на главном кладбище. В сб.: Сугдейский сборник. Вып. II. Киев–Судак, 393–420.

- 26. Khrushkova, L.G. 2008: [On the paintings in Early Christian tombs in the Crimea: one hundred years after Mikhail Rostovtzeff]. In: Vizantiya v kontekste mirovoy kultury. Materialy konferentsii, posvyashchennoy pa-myati A.V. Bank [Byzantium Within the Context of World Culture. Trans-actions of the State Hermitage Museum] Saint Petersburg, 121–132.

- 27. Хрушкова, Л.Г. О живописи раннехристианских склепов в Крыму: сто лет после Михаила Ивановича Ростовцева. В сб.: Византия в контексте мировой культуры. Материалы конференции, посвящен-ной памяти А.В. Банк. (ТГЭ, XLII). СПб., 121–132.

- 28. Kitzinger, E. 1977: Byzantine Art in the Making. Main Lines of Stylistic De-velopment in Mediterranean Art. 3rd–7th Cent. London.

- 29. Kuvatova, V. 2017: Early Christian funerary painting in Thessaloniki. Mac-edonian and Roman traditions. In: N.A. Nalimova, T.P. Kishbali, A.V. Zacharova (eds.), Makedoniya – Rim – Vizantiya: iskusstvo Severnoy Gretsii ot antichnosti do srednikh vekov: materialy nauchnoy konferentsii [Macedonia – Rome – Byzantium: the Art of Northern Greece from An-tiquity to the Middle Ages: Proceedings of the Scientific Conference]. Moscow, 128–141.

- 30. Куватова, В. Early Christian funerary painting in Thessaloniki. Mace-donian and Roman traditions. В сб.: Н.А. Налимова, Т.П. Кишбали, А.B. Захарова (ред.), Македония – Рим – Византия: искусство Се-верной Греции от античности до средних веков: материалы науч-ной конференции. М., 128–141.

- 31. Maayan-Fanar, E. 2010: An early Christian tomb at Lohamei HaGetaot: formation of christological symbolism. Eastern Christian Art 7, 71–89.

- 32. Marki, E. 2006: E nekropole tes Tkhessalonikes stous usteroromaikus kai pal-yaiokhristianikus khronus (mesa tu 3u eos mesa tu 8u aj. m.kh.) [The Ne-cropolis of Thessaloniki in the Late Roman and Early Christian Periods (from the Middle of the 3rd Century to the Middle of the 8th Century AD)].

- 33. Μαρκή, Ε. Η νεκρόπολη της Θεσσαλονίκης στους υστερορωμαϊκούς και παλαιοχριστιανικούς χρόνους (μέσα του 3ου έως μέσα του 8ου αι. μ.Χ.). Αθήνα.

- 34. McKenzie, J. 2007: The Architecture of Alexandria and Egypt c. 300 BC to AD 700. London.

- 35. Meshcheryakov, V.F. 1978: [About the time of the Appearance of Christian-ity in the Tauric Chersonesos]. In: Aktualnye problemy izucheniya istorii religii i ateizma [Actual Problems of Studying of History of Religion and Atheism]. Leningrad, 121–134.

- 36. Мещеряков, В.Ф. О времени появления христианства в Херсонесе Таврическом. В сб.: Актуальные проблемы изучения истории рели-гии и атеизма. Л., 121–134.

- 37. Michaeli, T. 1998: The pictorial program of the tomb near Kibbutz Or-ha-Ner in Israel. Assaph Studies in Art History 3, 37–76.

- 38. Michaeli, T. 2001: The iconographic and symbolism of the tomb of the Nymphs at Ashkelon. In: A. Barbet (ed.), La peinture funéraire antique : IVe siècle av. J.-C. – IVe siècle ap. J.-C.: actes du VIIe Colloque de l’Association Internationale pour la peinture mural antique (6–10 Octobre 1998, Saint-Romain-en-Gal – Vienne). Paris, 163–170.

- 39. Miyatev, K. 1925: Dekorativnata zhivopis na Sofiyskiya nekropol [Decorative Painting of the Sofia Necropolis]. Sofia.

- 40. Миятев, К. Декоративната живопись на Софийския некропол. Со-фия.

- 41. Mirković, L. 1956: La nécropole paléochrétienne de Niš. Archeologia Jugoslavica II, 85–100.

- 42. Pergola, A. 2010: La discussa scena delle donne al sepolcro nel battistero di Dura Europos. Alle origini dell’iconografia della resurrezione di Cristo. Rivista di Archeologia Cristiana 86, 315–352.

- 43. Patrich, J. 2016: The early Christianization of the Holy Land – the archaeo-logical evidence. In: Acta XVI Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae. Romae (22–28.9.2013). Costantino e i Costantinidi: l’innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppo. Pars I. Vati-cano, 265–293.

- 44. Pillinger, R., Popova, V., Zimmermann, B. (Hrsg.) 1999: Corpus der spätan-tiken und frühchristlichen Wandmalereien Bulgariens. (Schriften der Balkankommission, Antiquarische Abteilung, 21). Wien.

- 45. Rishnjak, O., Sadova, O., Turovs’kij, E., Filippenko, A. 2012: Nekropol’ Hersonesa Tavrіjs’kogo. Novі storіnky v іstorіi’ doslіdzhen’ [Necropolis of Chersonesos Tauric. New pages in the History of Research]. Lviv.

- 46. Рiшняк, О., Садова, О., Туровський, Є., Філіппенко, А. Некрополь Херсонеса Таврійського. Нові сторінки в історії досліджень. Львів.

- 47. Rostovtzeff, M.I. 1913: Antichnaya dekorativnaya zhivopis’ na yuge Rossii. Atlas [Antique Decorative Painting in the South of Russia. An Atlas]. Saint Petersburg.

- 48. Ростовцев, М.И. Античная декоративная живопись на юге России. Атлас. СПб.

- 49. Rostovtzeff, M.I. 1914: Antichnaya dekorativnaya zhivopis’ na yuge Rossii. T. I. Opisanie i issledovanie pamyatnikov [Antique Decorative Painting in the South of Russia. Text. Vol. I. Description and Researches of the Monuments]. Saint Petersburg.

- 50. Ростовцев, М.И. Античная декоративная живопись на юге России. Т. I. Описание и исследование памятников. СПб.

- 51. Rousseau, V. 2019: Reflection, ritual, and memory in the Late Roman paint-ed Hypogea at Sardis. Arts 8/103, 1–36. URL: https://www.mdpi.com/2076-0752/8/3/103/htm; дата обращения: 23.04.2021.

- 52. Strocka, V.M. 2002: Die Fresken von Hanghaus 2 – ein Vierteljahrhundert später. Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien 71, 285–298.

- 53. Strzygowski, J. 1901: Orient oder Rom: Beitrag zur Geschichte der spätan-tiken und frühchristlichen Kunst. Leipzig.

- 54. Stupko, M.V., Turovskiy, E.Ya., Filippenko, A.A. 2007: [On the fate of the painted tombs of the first Christians of Chersonesos]. In: Sacrum et Profanum. Vyp. III. Nebesnye patrony i zemnye sluzhiteli kulta [Sacrum et Profanum. Issue III. Heavenly Patrons and Terrestrial Ministers of Cult]. Sevastopol, 189–192.

- 55. Ступко, М.В., Туровский, Е.Я., Филиппенко, А.А. О судьбах рас-писных склепов первых христиан Херсонеса. В сб.: Sacrum et Profa-num. Вып. III. Небесные патроны и земные служители культа. Се-вастополь, 189–192.

- 56. Turovskiy, E.Ya., Filippenko, A.A. 2008: [Chronology of the tombs of the Early Christians of the Chersonesos necropolis (in the light of excava-tions of 2006)]. Materialy po arkheologii i istorii antichnogo i sred-nevekovogo Kryma [Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea] I, 45–48.

- 57. Туровский, Е.Я., Филиппенко, А.А. Хронология склепов ранних христиан некрополя Херсонеса (в свете данных раскопок 2006 г.). Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма I, 45–48.

- 58. Valeva, J. 1979–1980: Sur certaines particularités des hypogées paléochrétiens des terres et leurs analogues en Asie Mineure. Anatolica VII, 117–150.

- 59. Valeva, J. 1998: Les tombeaux ornés de croix et chrismes peints. In: Acta XIII Congressus internatinalis archaeologiae christianae (Split-Porec, 25.9.–1.10.1994) III. Vaticano, 761–786.

- 60. Valeva, J. 2001: La peinture funéraire dans les provinces orientales de l’Empire Romain dans l’Antiquité tardive. Hortus Artium Medievalium 7, 167–208.

- 61. Zavadskaya, I.A. 2003: [Conversation to Christianity in early Byzantine Chersonesos (the 4th–6th centuries)]. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria] X, 402–426.

- 62. Завадская, И.А. Христианизация ранневизантийского Херсонеса (IV–VI вв.). МАИЭТ X, 402–426.

- 63. Zavadskaya, I.A. 2005: [Decorative–symbolic system of painting in Cherso-nesos Christian tombs: aspects of chronology and genesis]. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [Materials in Archaeology, His-tory and Ethnography of Tauria] XI, 258–288.

- 64. Завадская, И.А. Декоративно-символическая система росписи хер-сонесских христианских склепов: проблемы хронологии и генезиса. МАИЭТ XI, 258–288.

- 65. Zavadskaya, I.A. 2009: [Christian painted tombs of Crimea in the context of funeral painting development in early Byzantine period]. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria] XV, 89–131.

- 66. Завадская, И.А. Христианские расписные склепы Крыма в контексте развития погребальной росписи в ранневизантийский период. МАИЭТ XV, 89–131.

- 67. Zavadskaya, I.А. 2013: Early Christian painted tombs in Crimea. Mittei-lungen zur Christlichen Archäologie 19, 41–67.

- 68. Zavadskaya, I.A. 2019: [Numeric proportions of the early Byzantine basili-cas of Chersonesos]. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria] XXIV, 135–159.

- 69. Завадская, И.А. Числовые пропорции ранневизантийских базилик Херсонеса. МАИЭТ XXIV, 135–159.

- 70. Zimmermann, N. 2011: Das Sieben-Schläfer-Zömeterium in Ephesos. Neue Forschungen zu Baugeschichte und Ausstattung eines ungewöhnlichen Bestattungskomplexes. Jahreshefte des Österreichischen Archäologi-schen Institutes in Wien 80, 365–407.

- 71. Zubar’, V.M. 1982: Nekropol Khersonesa Tavricheskogo I–IV vv. n.e. [Ne-cropolis of Tauric Chersonesos of the 1th–4th Cent. AD]. Kiev.

- 72. Зубарь, В.М. Некрополь Херсонеса Таврического I–IV вв. н.э. Киев.

- 73. Zubar’, V.M. 1994: Khersones Tavricheskiy i Rimskaya imperiya. Ocherki voenno-politicheskoy istorii [Tauric Chersonesos and Roman Empire. Es-says on Military Political History]. Kiev.

- 74. Зубарь, В.М. Херсонес Таврический и Римская империя. Очерки во-енно-политической истории. Киев.

- 75. Zubar’, V.M., Khvorostyanyy, A.I. 2000: Ot yazychestva k khristianstvu. Na-chal’nyy etap proniknoveniya i utverzhdeniya khristianstva na yuge Ur-kainy (vtoraya polovina III – pervaya polovina VI v.) [From Paganism to Christianity. The initial Stage of Penetration and Confirmation of Chris-tianity in the south of Ukraine (the Second Half of the 3rd – the First Half of the 6th Cent.]. Kiev.

- 76. Зубарь, В.М., Хворостяный, А.И. От язычества к христианству. Начальный этап проникновения и утверждения христианства на юге Украины (вторая половина III – первая половина VI в.). Киев.

- 77. Zuckerman, C. 1994: [Bishops and a garrison of Cherson in the 4th century]. Materialy po arkheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma [Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea] IV, 545–561.

- 78. Цукерман, К. Епископы и гарнизон Херсона в IV в. МАИЭТ IV, 545–561.