- Код статьи

- S032103910014833-9-1

- DOI

- 10.31857/S032103910014833-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 81 / Выпуск 2

- Страницы

- 491-508

- Аннотация

Начало 1930-х годов стало временем постепенного вхождения С.А. Жебелёва в число классиков советского антиковедения. Открытие им «революции рабов» способствовало закреплению его работ в каноне советской науки. Середина – вторая половина 1930-х годов стали временем закрепления этого статуса на институциональном уровне. В статье на основании значительного количества архивных материалов прослеживается упрочение позиций С.А. Жебелёва в институциональной структуре советской исторической науки. Анализируется активизация контактов с московскими коллегами, участие в подготовке «Всемирной истории», присуждение звания заслуженного деятеля науки РСФСР. Анализ источников личного происхождения (частная переписка) позволяет сделать выводы относительно восприятия ситуации в советской науке самим ученым.

- Ключевые слова

- древняя история, антиковедение, история науки, архивы, «Всемирная история», С.А. Жебелёв, А.И. Болтунова, М.И. Максимова, научные институты, АН СССР

- Дата публикации

- 28.06.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 258

Наука спит, впрочем, она уже давно заснула…

Из письма С.А. Жебелёва В.Ф. Штейн от 1 февраля 1941 г.

1Важнейшим вкладом С.А. Жебелёва в развитие не только антиковедения, но и советской науки в целом явилась его деятельность на посту редактора соответствующих томов многотомной «Всемирной истории» – главного предприятия советской исторической науки 1930-х годов. Эта работа явилась и последней ступенью на пути к присвоению Жебелёву звания заслуженного деятеля науки РСФСР. Недавно обстоятельства работы Жебелёва на посту редактора «Всемирной истории» и один из аспектов присвоения ему почетного звания были обстоятельно рассмотрены на страницах «Вестника древней истории»2. Информацию привлеченных ранее архивных источников можно кратко резюмировать следующим образом: Жебелёв к 1938 г. выступал редактором III и IV томов, заместив А.И. Тюменева3, вступившего в конфликт с президиумом АН СССР. Помогал ему С.Я. Лурье4. В 1939 г. под его ответственность перешел и том II. Редакторская работа после отказа Тюменева была разделена между Жебелёвым, А.В. Мишулиным5 и В.С. Сергеевым6.

Постепенно Жебелёв возглавил всю редакторскую работу по древней истории. 22 октября 1939 г. он писал М.И. Максимовой: «Наука отдыхает. Всемирная история берет почти все время»7, – а 30 октября того же года продолжал: «В Москве, как и обычно, было суетливо, утомительно и, в сущности, бестолково и бесцельно. Впрочем, в отношении некоторых вопросов организационного характера, касающихся Всемирной истории, я теперь на заседании главной редакции всего предприятия, проходившем под председательством и.о. президента Отто Шмидта8, я получил определенные указания, которых тщетно пытался добиться в течение более чем года. Между прочим, выяснилось, что главам не должны предшествовать обзоры источников, а указания на них, равно как и на важнейшую литературу, имеют быть помещенными в конце каждой главы, по образцу Cambridge History9, с краткой характеристикой главнейших трудов. В написанные Вами главы придется кое-какие “коррективы” внести, но это я и сам, на основании Ваших материалов могу сделать; нужно будет заняться этим, так как рукопись в Москве, в ближайшее посещение ее. Так как я имею честь входить в состав главной редакции, и так как заседания ее будут происходить ежемесячно во время сессий, то, следовательно, на них придется ездить»10.

8. Шмидт, Отто Юльевич (1891–1956) – советский математик, географ, член-корреспондент АН СССР (1933), академик (1935); на момент написания письма – вице-президент АН СССР (февраль 1939 – март 1942).

9. Имеется в виду «Кембриджская история древнего мира» (The Cambridge Ancient History) – многотомное авторитетное издание, выпускавшееся Кембриджским университетом. Наряду с «Кембриджской Средневековой историей» и «Кембриджской Новой историей» явилась образцом структуры при написании «Всеобщей истории»; над главами по античной истории данного издания и работал С.А. Жебелёв.

10. СПбФ АРАН. Ф. 729. Оп. 2. Д. 151. Л. 66.

К этим обязанностям добавилась и новая административная работа, о которой Жебелёв писал так: «В Московском отделении сектора древней истории образовался “председательский кризис”. Мишулин должен оставить председательство, ибо это – штатное место, а он сталинский стипендиат для писания докторской диссертации (воображаю, что это будет за шедевр!). Машкин11 категорически отказался. Ранович12 взялся, но чрез две недели категорически отказался. Приступили ко мне грешному, как я ни отбояривался, пришлось соглашаться на следующих условиях: 1) моя резиденция будет в Санкт-Петербурге, и в Москву я буду приезжать лишь на время сессий, 2) Машкин будет моим заместителем в Москве, 3) я же остаюсь исполняющим обязанности до тех пор, пока Машкину не дадут хотя бы двухкомнатной квартиры (теперь он живет в комнате с женой и тремя малолетними детьми). На всю эту процедуру ушло много времени, т.к. пришлось беседовать со всевозможными инстанциями. Вася Струве13 всем поворотом дела взбешен и даже перестал называть меня голубчиком»14.

12. Ранович, Абрам Борисович (1885–1948) – историк-антиковед, профессор МГУ (1937–1941), старший научный сотрудник Института истории АН СССР (1938–1948).

13. Струве, Василий Васильевич (1889‒1965) ‒ историк-востоковед, специалист по истории древнего Египта и Месопотамии, действительный член АН СССР (1935).

14. СПбФ АРАН. Ф. 729. Оп. 2. Д. 151. Л. 70–70 об.

Новый виток активной организационно-административной деятельности напоминал ситуацию середины 1920-х годов: в письмах Жебелёва вновь начинают появляться те же самые ноты, например в письме Максимовой от 9 ноября 1939 г.: «… за это чтение нужно засесть, а как засесть, когда постоянно отрывают всякие текущие дела»15. Административные хлопоты, однако, не только отнимали время, но и стимулировали закрепление нового статуса советского ученого.

8 октября 1940 г. на заседании Ученого совета Института истории АН СССР Н.А. Машкин прочел доклад, приуроченный к 50-летию научной, общественной и педагогической деятельности С.А. Жебелёва. А.В. Мишулин, главный редактор «Вестника древней истории» и заведующий сектором древней истории Института истории АН СССР, дополняя Машкина, попросил институт поддержать ходатайство «о присуждении С.А. Жебелёву звания заслуженного деятеля науки и о награждении его соответствующим орденом».

Следует отметить, что это предложение соответствовало тому положению, которое Жебелёв к концу 1930-х годов стал занимать в структуре советской исторической науки. 17 октября 1940 г. он так описывал Максимовой свое служебное положение и отношения с непосредственным начальством: «В Институте истории тоже все благополучно, а новый заведующий ЛОИИ, Левченко Митрофан16, ко мне очень внимателен. Отвел сектору особое помещение, у каждого из сотрудников свой стол, и разговаривать можно громко, а не шепотом, как прежде. А когда Митрофан поднес мне экземпляр своего учебника истории Византии17 и я сказал ему, что хотел бы отправить экземпляр в Америку А.А. Васильеву18, получил в ответ: “Ваше желание для меня закон” – и на другой же день вручил книгу, которая и направилась в Мэдисон. А Вася19 на конвертах направляемых мне бумаг выписывает мой титул полностью, а к подписи своей прибавляет “с полным и совершенным уважением” и пр.»20.

17. См. Levchenko 1940.

18. Васильев, Александр Александрович (1867‒1953) ‒ российский, американский историк-византинист, профессор Юрьевского (1904‒1912), Санкт-Петербургского (1912‒1925), Висконсинского (1925‒1938) университетов, член-корреспондент РАН (1919).

19. Имеется в виду В.В. Струве.

20. СПбФ АРАН. Ф. 729. Оп. 2. Д. 151. Л. 71.

Хронология других – предшествующих и последовавших – событий в связи с награждением С.А. Жебелёва восстанавливается благодаря «наградному» делу, копии которого хранятся в Центре хранения страхового фонда ГАРФ (г. Ялотуровск, Тюменская область). Некоторые документы – типовые – сами по себе не представляют существенного интереса, другие же, индивидуальные, заслуживают полного воспроизведения и комментирования.

Вопрос о присвоении звания заслуженного деятеля науки РСФСР С.А. Жебелёву решился на удивление быстро. Так как Жебелёв – действительный член АН СССР – на момент награждения работал в двух учреждениях науки – Ленинградском отделении Института истории АН СССР (руководитель античного сектора) и Институте истории материальной культуры АН СССР21, – то кандидатура Жебелёва была выдвинута двумя структурами: Академией наук и Центральным комитетом Профсоюза работников высшей школы и научных учреждений СССР. Инициатива в этом вопросе принадлежала АН СССР.

26 сентября 1940 г. Академия наук СССР обратилась в Областной комитет Союза работников высшей школы и научных учреждений в лице председателя А.Д. Данилова с просьбой возбудить ходатайство «перед соответствующими организациями» о присвоении академику С.А. Жебелёву звания заслуженного деятеля науки и награждении орденом Трудового (Красного) Знамени. Ходатайство было подписано секретарем парторганизации ЛОИИ Е.И. Бочкаревой, председателем местного комитета профсоюза работников высшей школы и научно-исследовательских учреждений Л.В. Разумовской и заведующим Ленинградским отделением Института истории АН СССР М.В. Левченко22. 30 сентября 1940 г. ходатайство Ленинградского отделения Института истории АН СССР с приложением на 34 листах (обоснование на 6 страницах, биография на 2 страницах и список работ) было направлено Исполкомом Ленгорсовета (заместитель председателя Исполнительного комитета – Федорова) в Сектор кадров горкома ВКП(б)23. Два первых документа заслуживают того, чтобы представить их полностью.

23. ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 49.

Обращает на себя внимание тот факт, что в представлении С.А. Жебелёва особо выделено его важнейшее историческое «открытие» – восстание Савмака, мимо которого отныне не сможет пройти ни один исследователь. Именно эта работа Жебелёва – воистину открывшая новую страницу в марксистской исторической науке – выделена как основополагающая, заслуживающая более детальной характеристики24.

Описание педагогической деятельности С.А. Жебелёва должно было явиться неотъемлемой составляющей представления. Однако в данном вопросе перед авторами неизбежно вставал вопрос о том, как быть с увольнением Жебелёва из университета в 1927 г. Составители элегантно обошли его: они указали на то, что он работает в университете «до самого последнего времени», опустив упоминание о годах отстранения от кафедры, переключив внимание читателя на перечень его учеников. И здесь снова имя ученого оказывается связано с именем Н.Я. Марра – в вопросах деятельности по охране памятников истории и культуры. Более того, имя Жебелёва поставлено в прямую связь с именем Ленина, по инициативе которого (а вовсе не Марра) была в свое время основана Российская академия истории материальной культуры (РАИМК). Так в советском мифотворчестве академик Жебелёв вышел на первый план по значимости, оттесняя на второй план того же Марра, не говоря уже о тех, о ком можно было бы сказать: «Nomina sunt odiosa».

Совершенно в стиле советской научной мифологии в документе содержится ссылка на «многотомную историю античности», над которой работает Жебелёв. Страна жила мегапроектами, циклопическими свершениями25, и такая ссылка вполне объяснима. Этот документ – последний, в котором упоминается перспектива награждения Жебелёва орденом Трудового (Красного) Знамени:

14 декабря 1940 г. исполняется 50 лет научной и педагогической деятельности академика Сергея Александровича Жебелёва. Сергей Александрович Жебелёв родился в 1867 г. и в 1890 г.‚ окончив Петербургский университет, был оставлен при кафедре классической филологии для подготовки к профессорской деятельности. С тех пор Сергей Александрович с неослабевающей энергией и энтузиазмом работает в области античной истории, как исследователь, преподаватель и научный организатор. Перу его принадлежат 264 исследования по вопросам античной истории, филологии и археологии. Эти работы выдвинули его на первое место по своей специальности в Союзе ССР и на одно из первых мест в мировой науке. Его большие монографии «Из истории Афин 229–31 г.» и Ἀχαϊκά26 завоевали себе широкую известность не только у нас, но и заграницей, где он считается лучшим специалистом по истории Афин этой эпохи, и его работа служит отправным пунктом для всех исследователей в этой области. Сергея Александровича никогда на останавливала трудность вопроса и отсутствие научных предшественников в изучаемом им вопросе. Для его научного творчества особенно характерно то, что он выбирает новые непроторенные пути. Огромные его знания в области истории, филологии и археологии часто обеспечивают ему блестящий успех там, где другие исследователи наталкиваются на непреодолимые затруднения. Не менее велики его заслуги и в области анализа эпиграфических текстов, научной разработки вопросов археологии и истории искусства. В его искусных руках памятники материальной культуры и древние тексты приобретают значение важнейших источников, проливающих новый свет на вопросы общественных отношений в древности.

Рано проявив интерес к археологии и истории античного искусства, Сергей Александрович много времени и внимания уделил изучению памятников древности в величайших музеях нашей страны, каким является Государственный Эрмитаж, изучил музей Северного Причерноморья27, неоднократно посещал места раскопок в районе Одессы и в Крыму, и еще в конце XIX и начале ХХ в. совершал неоднократные путешествия в Грецию, Италию, на острова Эгейского моря, в Малую Азию, занимался научной работой в важнейших музеях Европы. У себя на родине Сергей Александрович был одним из виднейших работников Русского археологического общества28 и Русской археологической комиссии29 и внес в работу этих крупнейших научных организаций большой и ценный вклад.

28. Императорское Русское археологическое общество (ИРАО) – научно-исследовательское общество, объединявшее в 1846–1924 гг. специалистов по русской (славянской), восточной и классической-византийской-западноевропейской археологии и нумизматике. С.А. Жебелёв не только являлся членом ИРАО, но и выступил его историком (см. Zhebelev 2017).

29. Императорская Археологическая комиссия (ИАК) – государственный орган, руководивший археологическими работами, в частности выдававший разрешения на проведение раскопок. На базе ИАК была создана Российская академия истории материальной культуры.

В области изучения древнейшего периода нашей страны перу Сергея Александровича принадлежит длинный ряд блестящих работ, также проложивших новые пути в науке, как, например, его исследование о восстании рабов на древнем Босфоре, посвященное совершенно до того неизвестным историческим фактам и по-новому осветившее сложный вопрос о социальных взаимоотношениях глубокой древности на территории СССР. Смело можно сказать, что теперь ни один исследователь не может пройти мимо его открытий. Сергей Александрович является также неутомимым пропагандистом и популяризатором своей научной специальности и является автором многочисленных книг и брошюр по древней истории, археологии, истории искусства, античной религии и переводчиком сочинений многих корифеев античной литературы. С особенным энтузиазмом он занялся популяризаторской деятельностью после Октябрьской революции, выпустив целую серию научно-популярных книг, широко известных обширному кругу советского студенчества, преподавателям и рабочей интеллигенции.

Одновременно Сергей Александрович является и замечательным педагогом. Свою педагогическую деятельность он начинает сразу же по окончании университета и неустанно продолжает ею заниматься вплоть до последнего времени. В течение этого времени он преподавал в ряде высших учебных заведений, но теснее всего он был связан со своей alma mater, с Петербургским, а затем с Ленинградским университетом, где работал с 1899 г. до самого последнего времени. В результате через руки Сергея Александровича прошел целый ряд поколений студентов. Многие его ученики, образующие его научную школу, занимают видное место в советской науке. Так, его учениками являются: член-корреспондент Академии наук СССР И.И. Толстой30, доктор исторических наук, заведующий в настоящее время кафедрой античной истории Ленинградского университета профессор С.Я. Лурье, доктор филологических наук, заведующая кафедрой античной филологии Ленинградского университета О.М. Фрейденберг31, член-корреспондент Украинской академии наук Л.М. Славин32, большинство членов кафедр античной истории и филологии в Ленинградском государственном университете, многочисленные научные работники и преподаватели вузов Москвы и других городов нашей страны. Главные качества Сергея Александровича как педагога, которые он неизменно прививает своим ученикам, это чуткое, любовное отношение к молодежи, внимание к их нуждам и запросам, скромность, трудолюбие и любовь к своему делу.

31. Фрейденберг, Ольга Михайловна (1890‒1955) ‒ филолог-антиковед, культуролог, ученица С.А. Жебелёва, заведующая кафедрой античной филологии ЛГУ (1932‒1950).

32. Славин, Лазарь Моисеевич (1906‒1971) ‒ историк, археолог, директор Института археологии АН УССР (1939‒1941, 1944‒1945), член-корреспондент АН УССР (1939), руководитель Ольвийской археологической экспедиции.

За время своей работы в университете Сергей Александрович занимал и ряд административных постов, являясь секретарем факультета, деканом, проректором, а после Октябрьской революции (1919 г.) – ректором университета. На этом поприще Сергей Александрович сделал также чрезвычайно много полезного.

В годы революции и гражданской войны, когда страна переживала величайшее напряжение в борьбе с белогвардейцами и интервентами, в годы хозяйственной разрухи, когда часть буржуазной интеллигенции занималась саботажем, Сергей Александрович вместе с покойным академиком Н.Я. Марром с особой энергией и энтузиазмом занялся работой, связанной с охраной и собиранием сокровищ искусства и старины, находящихся как в государственных собраниях нашей страны, так и разбросанных в многочисленных частных собраниях и оказавшихся в эти напряженные годы под угрозой порчи и уничтожения. Постоянно неутомимый и проникнутый энтузиазмом, он сумел сплотить вокруг себя и воодушевить коллектив самоотверженных энтузиастов музейных работников и сохранить для нашей страны многие величайшие культурные ценности. В связи с этой работой в 1920 г. Сергей Александрович был председателем Совета Государственного Эрмитажа, а в 1920–1922 г. заместителем председателя Комитета по охране памятников искусства и старины. В 1919 г. Сергей Александрович был избран членом вновь учреждённой по инициативе Владимира Ильича Ленина Государственной академии истории материальной культуры и состоял им до преобразования академии в Институт истории материальной культуры АН СССР. С 1923 г. по 1928 г. Сергей Александрович состоял товарищем председателя Академии и, работая в тесном сотрудничестве с покойным академиком Н.Я. Марром, является одним из главных ее созидателей и организаторов.

Свою работу в качестве педагога, исследователя, администратора Сергей Александрович все время сочетал с широкой редакционно-издательской работой. Целый ряд переводов классиков вышли под его редакцией; в качестве редактора Отдела классической филологии «Журнала министерства народного просвещения» он в течение ряда лет редактировал статьи и руководил работами русских ученых в области античной истории, археологии, филологии, эпиграфики.

В 1914 г. Сергей Александрович был избран членом-корреспондентом Академии наук, а после избрания его в 1927 г. действительным членом АН СССР Сергей Александрович продолжает неутомимую работу в институтах: истории, языка и мышления, где руководит целыми коллективами специалистов и возглавляет, таким образом, всю работу по изучению античного мира в СССР, не порывая в то же время связей с родным для него Ленинградским университетом. В сфере его наблюдений и руководства находятся: работы в области лингвистики, археологии, но больше всего времени и труда Сергей Александрович в настоящее время отдает Институту истории, где под его руководством и редакцией готовится к изданию многотомная история античности (как часть большого академического издания «Всемирной истории»). Не прекращая тесного общения с молодежью, Сергей Александрович продолжает с любовью руководить работой докторантов и аспирантов АН и, кроме того, у него постоянно учится и совершенствуется многочисленный коллектив молодых исследователей Ленинграда, Москвы и других городов, с которыми он состоит в постоянном общении и переписке.

Такова многогранная и плодотворная деятельность замечательного передового ученого и общественника. Пройденный им славный путь дает право и основание Институту истории АН просить Ленинградский городской совет депутатов и трудящихся поддержать ходатайство о награждении Сергея Александровича ЖЕБЕЛЁВА ко дню пятидесятилетия его научной деятельности, которое будет проведено I/XII 1940 г. в Ленинграде, высшей правительственной наградой – орденом трудового знамени и о присуждении ему звания заслуженного деятеля науки.

Мы убеждены, что Ленинградский городской совет депутатов трудящихся отнесется с полным вниманием к академику С.А. Жебелёву, который родился, вырос и работает в Ленинграде в течение всех его 50 лет научной деятельности, скромно и без шума пролагая новые пути исторической науки.

От имени и по поручению всего коллектива научных работников Ленинградского отделения Института истории АН СССР

Секретарь парторганизации ВКП(б) ЛОИИ

Бочкарева

Председатель местного комитета работников научно-исследовательских учреждений

Разумовская

Заведующий ЛОИИ профессор

Левченко

ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 51–57. Подлинник, машинопись, подпись от руки

После такой восторженной эклоги биография Жебелёва, составленная профессором Левченко, выглядит весьма пресно:

[без даты]

Машинопись

Биография академика Сергея Александровича Жебелёва и список его печатных трудов

Сергей Александрович Жебелёв родился в Петербурге 23 сентября 1867 г. Среднее образование получил во 2-й классической гимназии, где окончил курс в 1886 г., после чего и поступил в Петербургский университет, на историко-филологический факультет, который окончил в 1890 г. и был оставлен при университете по кафедре классической филологии. Учителями С.А. Жебелёва в университете были профессор Ф.Ф. Соколов33, В.К. Ернштедт34, В.В. Никитин35, И.В. Помяловский36. Педагогической работой Жебелёв начал заниматься еще в гимназии, давая частные уроки.

34. Ернштедт, Виктор Карлович (1854‒1902) ‒ историк, филолог-антиковед, профессор СПбУ (1891), ординарный академик ИАН (1898).

35. Инициалы указаны ошибочно, правильно: П.В. Никитин. Никитин, Петр Васильевич (1849‒1916) ‒ филолог-антиковед, профессор (1886), ректор (1890‒1897) СПбУ, ординарный академик (1888), вице-президент ИАН (1900‒1916).

36. Помяловский, Иван Васильевич (1845‒1906) ‒ филолог-антиковед, археолог, декан историко-филологического факультета СПбУ (1887), член-корреспондент ИАН (1900).

С 1891 по 1903 г. Сергей Александрович преподавал историю в Центральном училище технического рисования Штиглица, с 1894 по 1905 г. был профессором истории древнего искусства в Высшем художественном училище при Академии художеств.

В Петербургском университете С.А. Жебелёв преподавал сначала в звании приват-доцента, затем профессора с 1899 по 1927 г. Там же Сергей Александрович занимал административные должности: секретаря факультета (1905–1909), проректора университета (1911–1912), декана факультета (1918–1919), ректора университета (1919). С 1891 по 1903 г. был хранителем Музея древностей при университете. С 1894 по 1918 г. состоял секретарем классического отделения Русского археологического общества. С 1903 по 1918 г. был редактором классического отделения «Журнала министерства народного просвещения». С 1909 по 1921 г. состоял профессором Филологического института. В 1920–21 гг. заместитель заведующего Комитетом по охране памятников искусства и старины. В 1919 г. Сергей Александрович был избран членом вновь учрежденной Академии истории материальной культуры и состоял им до преобразования академии в Институт истории материальной культуры АН СССР. С 1923 по 1928 г. Сергей Александрович состоял товарищем председателя Академии истории материальной культуры. В 1920 г. Сергей Александрович состоял председателем Совета Государственного Эрмитажа.

В 1914 г. Жебелёв был избран членом-корреспондентом Академии наук, а в 1927 г. – действительным членом академии, где и работает в настоящее время в Институте истории, истории материальной культуры и языка и мышления.

Во время своих путешествий заграницу С.А. изучал памятники античности в Греции, на островах Эгейского моря, Малой Азии, в Италии, важнейших музеях Европы. В СССР Жебелёв изучал античные древности на северном побережье Черного моря. В Греции, Италии, на островах Эгейского моря и в Северном Причерноморье С.А. Жебелёв посетил главные места раскопок.

Под влиянием лекций и занятий профессора Соколова С.А. Жебелёв еще со студенческой скамьи стал особенно интересоваться греческими надписями, и большинство его работ посвящено исследованию этих памятников. На них же построены и диссертации С.А. Жебелёва: кандидатская («Религиозное врачевание в древней Греции», 1893), магистерская («Из истории Афин 229–30 г. до н.э.», 1898) и докторская («В области древностей провинции Ахайи», 1903). Рано Сергей Александрович начал интересоваться и классической археологией. При своих занятиях античностью С.А. Жебелёв старался использовать все виды сохранившихся ее памятников и строить свои разыскания на исследованиях конкретного материала.

И.о. зав. ЛОИИ

М. Левченко

ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 57 об.–58. Подлинник, машинопись, подпись от руки

Завершает досье Жебелёва тщательно отредактированный список работ.

Почти под копирку эти документы были переписаны и для представления от имени ЛГУ. Воспроизводить их не имеет смысла: они короче – все восторженные обороты были безжалостно удалены, а оставшаяся их часть самостоятельного значения не имеет. Обращает на себя внимание разве что довольно поздняя дата представления от университета: 29 ноября 1940 г., т.е. через два месяца после представления ЛО ИИ АН СССР. Подписаны документы директором П.В. Золотухиным, замдиректора по научной части профессором С.А. Щукаревым и секретарем партийного комитета ЛГУ Д. Комиссаровым37.

14 октября 1940 г. Ленинградский областной комитет профсоюза работников высшей школы и научных учреждений заслушал доклад т. Тиханова с характеристикой парторганизации, местного комитета и дирекции институтов Академии наук о присвоении звания заслуженного деятеля науки академику С.А. Жебелёву и постановил, «учитывая 50-ти летнюю научную, педагогическую и организационную работу, а также исключительные заслуги в области археологии и изучения эпиграфики античности, – поддержать ходатайство о присвоении академику С.А. Жебелёву звания заслуженного деятеля науки»38.

27 ноября 1940 г. аналогичный вопрос рассматривался на заседании Центрального комитета профсоюза работников высшей школы и научных учреждений, и было вынесено аналогичное решение, о чем составлен соответствующий протокол39. На следующий день ЦК Союза работников высшей школы и научных учреждений препроводил «материал и ходатайство Президиума ЦК» в Комиссию по предварительному рассмотрению вопросов о присвоении почетных званий РСФСР Президиума Верховного совета РСФСР40.

40. ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 1.

Параллельно над ходатайством работали и в Академии наук. 26 ноября 1940 г. на бланке академии был составлен следующий документ – сухой, деловой, выделяющий, однако, все ту же статью, обозначенную как «труд» – «статья» в таком контексте выглядела бы недостаточно солидно, – которая «открыла» новую страницу в марксистском антиковедении. В качестве другой заслуги, заслуживавшей упоминания, была выделена работа над «Всемирной историей» – Жебелёв выступил редактором «многих томов», написал «ряд глав» и участвовал в написании программы издания.

В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

Президиум Академии наук СССР просит Совет Народных Комиссаров отметить плодотворную деятельность Сергея Александровича Жебелёва.

Академик С.А. Жебелёв является крупнейшим специалистом в области древней истории, археологии и филологии.

За 50 лет научной деятельности академиком С.А. Жебелёвым написано около 300 работ. В ряде своих исследований он разрешил целый ряд спорных вопросов, касающихся политической и социальной истории греческих городов.

Большую ценность представляют работы академика С.А. Жебелёва по вопросам греческих причерноморских колоний, в частности, труд «Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре». Это открытие получило всеобщее признание.

Большие заслуги имеет С.А. Жебелёв в деле ознакомления русских читателей с памятниками античности: ему принадлежит перевод на русский язык «Политики» Аристотеля и многих произведений Платона.

Исключительно много работает С.А. Жебелёв над «Всемирной историей». Он является редактором многих томов. Им написан ряд глав. С.А. Жебелёв принимал деятельное участие в составлении программы издания «Всемирной истории».

Академик С.А. Жебелёв ведет большую общественную работу в качестве члена многих научных обществ, члена Ученого совета Института истории материальной культуры имени Н.Я. Марра Академии наук СССР.

В 1914 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1927 г.– действительным членом Академии наук.

В настоящее время он ведет научную работу в трех институтах Академии наук, выполняя ответственные задания.

В связи с исполняющимся в декабре 1940 г. пятидесятилетием научной деятельности С.А. Жебелёва, Президиум Академии наук СССР ходатайствует о присвоении ему звания заслуженного деятеля науки.

Вице-президент Академии наук СССР Академик

О.Ю. Шмидт

Секретарь Президиума Академии наук СССР

П.А. Светлов

ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 39–40. Подлинник, машинопись, подписи от руки

9 декабря 1940 г. в Президиум Верховного совета РСФСР из управления делами Совета народных комиссаров за подписью Управляющего делами СНК РСФСР Панасенко было направлено ходатайство Академии наук41. На следующий день, 10 декабря 1940 г., за подписью инспектора Управления кадров Академии наук СССР М. Куски была составлена справка, в которой были кратко перечислены основные ступени карьеры Жебелёва42. Вероятно, представленных материалов оказалось недостаточно, о чем говорит краткая записка начальника Управления кадров Академии наук СССР Г.Д. Курочкина от 11 декабря 1940 г., полученная в Президиуме Верховного совета СССР 12 декабря: «По Вашей просьбе направляем дополнительный материал на академиков Николая Семеновича Курнакова и Сергея Александровича Жебелёва»43. Тогда же, 11 декабря, соответствующие материалы на 38 листах были перенаправлены для вынесения заключения председателю Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК Союза ССР С.В. Кафтанову44.

42. ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 41.

43. ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 42.

44. ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 46.

В тот же день, 11 декабря 1940 г., С.А. Жебелёв и сам представил краткую автобиографию, однако адресат не был указан.

[Автобиография]

Жебелёв, Сергей Александрович, сын 2-й гильдии купца, родился 10 сентября 1867 г. в Санкт-Петербурге.

Образование получил во 2-й классической гимназии и на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета.

В 1890 г. оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре классической филологии.

В 1898 г. сдал экзамен на степень магистра и защитил диссертацию на получение этой степени.

В 1904 г. защитил диссертацию на степень доктора.

Служба: Преподаватель истории в Училище рисования Штиглица, профессор Санкт-Петербургского университета, профессор Академии художеств, действительный член Академии истории материальной культуры, действительный член Академии наук СССР, помощник редактора «Журнала Министерства народного просвещения».

Главное занятие – научная деятельность, напечатал около 300 работ.

/С. Жебелёв/

ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 45. Подлинник, машинопись, подпись от руки

16 декабря 1940 г. решения о поддержке ходатайств были приняты. На бланке Всесоюзного комитета по делам высшей школы СНК – СССР за подписью председателя С. Кафтанова был составлен следующий документ:

Председателю Президиума Верховного Совета РСФСР

тов. А.Е. Бадаеву

Комитет по делам Высшей школы при СНК СССР поддерживает ходатайство Академии наук СССР и ЦК профсоюзов работников высшей школы о присвоении почетных званий заслуженных деятелей науки РСФСР академику Н.С. Курнакову и академику С.А. Жебелёву в связи с юбилеем их научной и педагогической деятельности.

Академик-орденоносец Н.С. Курнаков является виднейшим советским ученым-химиком и педагогом, имеющим исключительно крупные заслуги в деле развития производительных сил страны и разрешения ряда научных проблем.

Академик С.А. Жебелёв – широко известный историк и археолог-исследователь, внесший много ценного и нового в области изучения истории Греции и древнейшего прошлого нашей страны.

Приложение: на 38 листах.

Председатель Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР

С. Кафтанов

ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 47. Подлинник, машинопись, подпись от руки

16 декабря был составлен протокол, а 18 декабря 1940 г. в Президиум Верховного совета РСФСР, Госуниверситету45, ЛО ИИ АН СССР, Горпрокурору, Юрсектору, т. Полоцкому была отправлена телеграмма Ленинградского городского совета депутатов трудящихся с заголовком «Ходатайство дирекции и общественных организаций Ленинградского государственного университета, Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР о присвоении звания заслуженного деятеля наук46 РСФСР академику Жебелёву С.А.» с аналогичным решением – «Поддержать ходатайство дирекции и общественных организаций Ленинградского государственного университета, Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР перед Президиумом Верховного совета РСФСР – о присвоении звания заслуженного деятеля науки РСФСР Жебелёву С.А.»47.

46. Так в тексте: не «науки», а «наук».

47. ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 48.

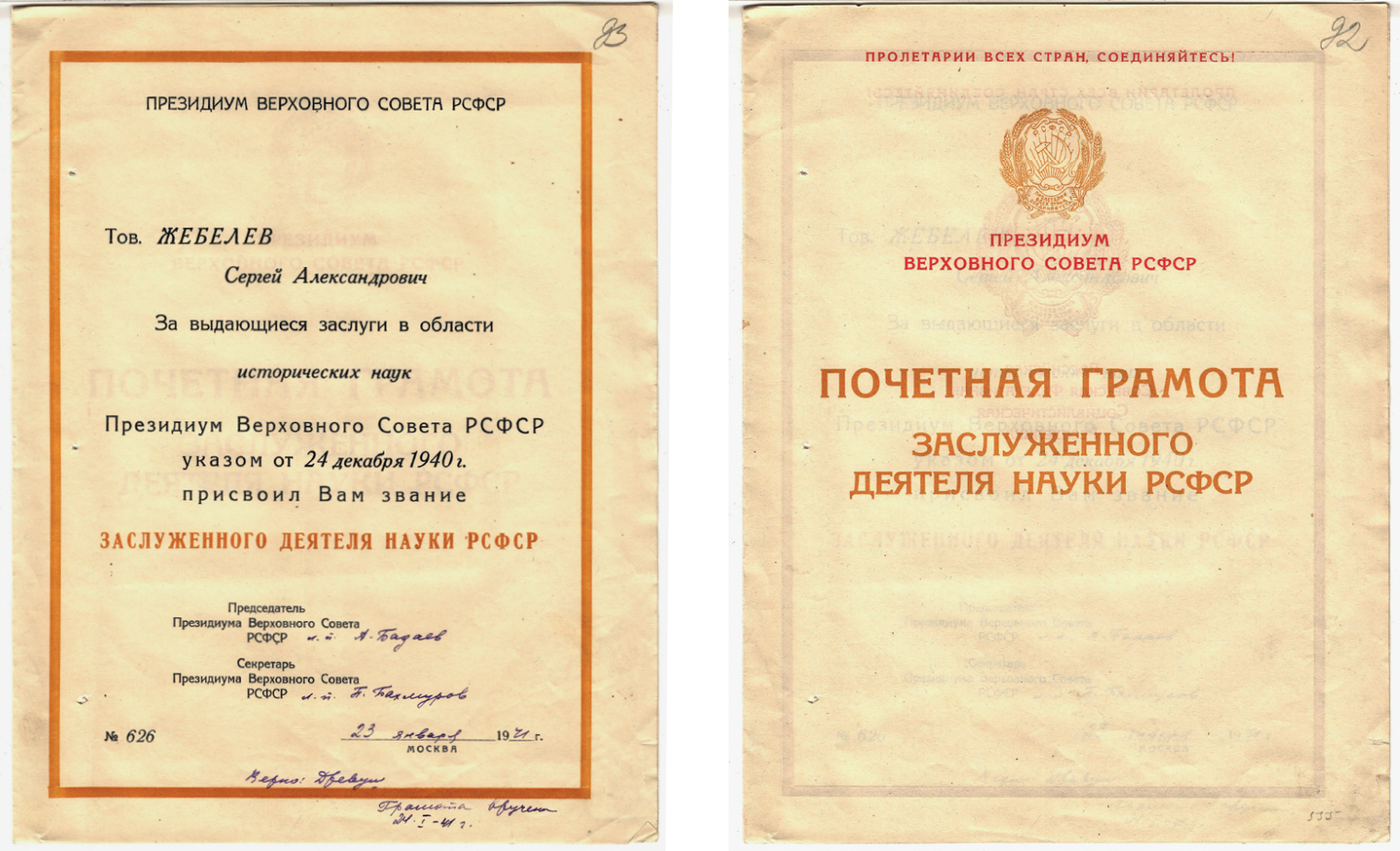

24 декабря 1940 г. С.А. Жебелёву указом Президиума Верховного совета РСФСР было присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР (рис. 1).

Рис. 1. Грамота. ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 92‒93

Д. №311/1

УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О присвоении почетных званий РСФСР академикам

Курнакову Н.С. и Жебелёву С.А.

Присвоить звание заслуженного деятеля науки РСФСР:

1. За выдающиеся заслуги в области химических наук академику Курнакову Николаю Семеновичу.

2. За выдающиеся заслуги в области исторических наук академику Жебелёву Сергею Александровичу.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

А. Бадаев

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

П. Бахмуров

ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 91. Машинопись

Как следует из справки, составленной секретарем группы по подготовке вопросов о присвоении почетных званий РСФСР Древушем, почетная грамота Президиума Верховного совета РСФСР была вручена С.А. Жебелёву только через месяц – 24 января 1941 г. (протокол № 17)48.

В письме к В.Ф. Штейн49 от 1 февраля 1941 г. сам награжденный так писал об этом: «Дорогая Вера Федоровна, письмо Ваше от 13. I я получил 22. I, накануне того дня, когда должен был, по вызову Академии наук, отправиться в Москву, чтобы там, 24-го, получить из рук председателя Верховного Совета РСФСР грамоту о награждении меня похвальным листом, который оказался, таким образом, вторым и, надеюсь, последним за все время моего существования (первый я получил в гимназии при переходе из приготовительного класса в первый). Церемония вручения продолжалась около трех часов: один час ушел на “ожидание”, другой час на “вручение” (кроме меня и академика Курнакова похвальные листы получили человек 20–25 учителей и учительниц главным образом – сельских школ и такое же количество артистов музыкального театра Немировича-Данченко); третий час почти целиком ушел на процесс фотографирования. В час ожидания желающих угощали чаем (увы! без булки) и апельсинами, от чего я воздержался. Итак, “апофеоз” моего “юбилея” благополучно окончился, и самый “юбилей” отошел в область предания»50. И еще один фрагмент из того же письма: «… ездил в валенках и в таковой же обуви получал “похвальный лист”, отличаясь этим от остальных награжденных»51.

50. СПбФ АРАН. Ф. 729. Оп. 2. Д. 151. Л. 82.

51. СПбФ АРАН. Ф. 729. Оп. 2. Д. 151. Л. 82 об.

Справка «О присвоении звания заслуженного деятеля науки РСФСР академикам Жебелёву С.А. и Курнакову Н.С.»52 не датирована. Она слово в слово повторяет текст ходатайства АН СССР перед СНК РСФСР от 26 ноября 1940 г.

Апофеозом признания С.А. Жебелёва советской наукой явилась телеграмма от президента АН СССР В.Л. Комарова:

В.Л. Комаров – С.А. Жебелёву

телеграмма

Ленинград Васильевский остров Четвертая линия 7, квартира 13

Академику Жебелёву

Поздравляю Вас, дорогой Сергей Александрович, пятидесятилетием научной работы присвоением Вам почетного звания заслуженного деятеля науки РСФСР. Страна глубоко ценит Ваши выдающиеся заслуги. Желаю Вам здоровья, бодрости на долгие годы.

Президент Всесоюзной Академии наук

Академик Комаров

25. XII. 40

Академия наук СССР

Архив РАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 62. Л. 1. Отпуск. Машинопись.

На следующий день с 50-летием научной деятельности и присвоением звания заслуженного деятеля науки РСФСР С.А. Жебелёва поздравил и президиум АН СССР53.

С.А. Жебелёв был менее всего похож на того «работника-ударника, работника-энтузиаста», к воображаемому образу которого обращался В.Л. Комаров, возражая С.Ф. Ольденбургу на I Всесоюзной конференции по планированию научной работы в апреле 1931 г.54, однако выбора у юбиляра уже не было: попав в объятия советского левиафана, вырваться из них было невозможно.

1 февраля 1941 г. он писал В.Ф. Штейн: «По возвращении пришлось уже окунуться во всякого рода заседания, и, когда я справлюсь, да и справлюсь ли, со всеми так называемыми делами, ума не приложу. Наука спит, впрочем, она уже давно заснула, и таким образом мозги остались без питания. Но я судьбою вознесен, и жаловаться не подобает. “Юбилей” подвел итоги, и мне следует только заботиться о том, чтобы не разучиться читать по-гречески и по-латыни. А там – что Бог даст»55.

Присвоение Жебелёву звания заслуженного деятеля науки имело и комические последствия, впрочем, совершенно типичные для России, богатой традициями самозванчества. 9 января 1941 г. на имя председателя Президиума Верховного совета РСФСР А. Бадаева поступило письмо от некоего Жебелёва – жителя хутора М. Назаров (Краснодарский край, Шовгеновский район), в котором тот, ссылаясь на указ о присвоении звания заслуженного деятеля науки С.А. Жебелёву, уведомляет Верховный совет о том, что вот уже 20 лет он не имеет сведений о своем дяде и просит сообщить ему адрес юбиляра56. 3 февраля 1941 г. Президиум Верховного совета РСФСР в лице заместителя управляющего делами Никитиной уведомил С.А. Жебелёва о получении данного письма57. 5 февраля 1941 г. С.А. Жебелёв отправил следующее уведомление в Президиум Верховного совета РСФСР:

57. ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 97.

В Управление делами Президиума Верховного совета РСФСР

В ответ на № 312/125, 3 II 1941, сообщаю, что никакого племянника по фамилии Жебелёв, проживающего в Краснодарском крае Адыгейского автономного округа, у меня не имелось и не имеется.

Обращение моего однофамильца к тов. Бадаеву при сем прилагаю.

Академик С. Жебелёв

5 II 1941

ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 98. Рукопись

17 февраля 1941 г. безвестный до того момента житель краснодарского хутора получил из Управления делами Президиума Верховного совета РСФСР уведомление о том, что академик С.А. Жебелёв не является его дядей58.

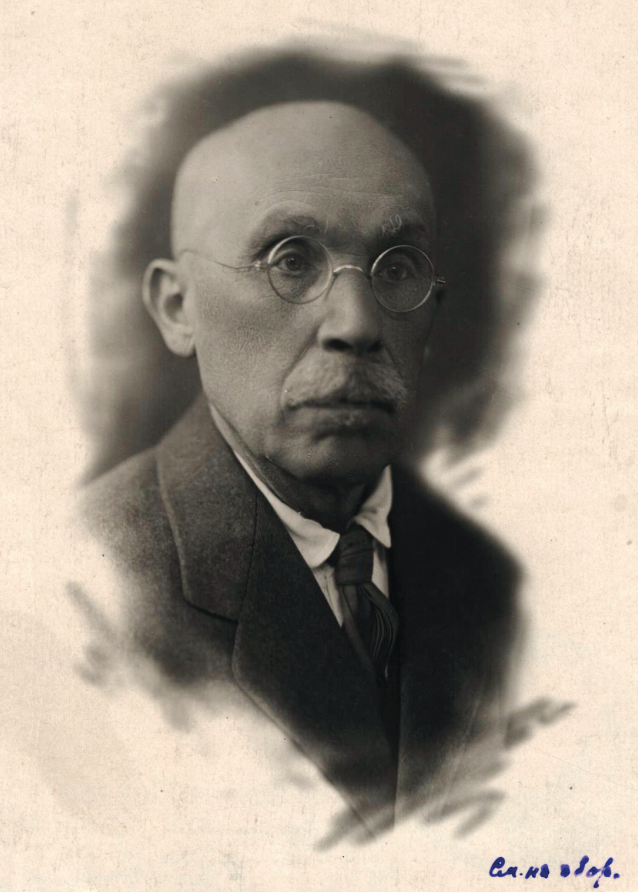

Финальным аккордом юбилейных процедур явился запрос Управления делами Верховного совета РСФСР в Академию наук от 5 мая 1941 г. с просьбой выслать фотокарточку С.А. Жебелёва59. Через два дня нужная фотография (рис. 2)60, заверенная и сопровожденная письмом заведующего Секретариата АН СССР А.А. Дорофеева, была выслана61.

60. ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 102–102 об.

61. ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 101.

Рис. 2. С.А. Жебелёв. 1941 г. ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 18. Д. 210. Л. 102

Академик С.А. Жебелёв, представитель школы дореволюционного петербургского антиковедения, был помимо своей воли интегрирован в систему советской марксистской науки, хотя и старательно отмежевывался от марксизма. Уместно привести слова Жебелёва о С.Ф. Ольденбурге, которому Жебелёв многим обязан – избранием в действительные члены АН СССР, защитой во время своего «дела». Вот что он писал в очерке «Сергей Федорович Ольденбург»: «… востоковедение уже далеко не то, каким оно было при бароне Розене, которому, в свою очередь, Ольденбург во многом обязан своей “карьерой”. Последнюю Ольденбург вел умело и с большим тактом; кончил ее печально, потому что утратил ту принципиальность, которая раньше его отличала. Человек европейской культуры, Ольденбург не мог стать “советским ученым”, но пожелал стать им из далеко не принципиальных соображений. Ничего не вышло: ни богу свечка, ни чёрту кочерга»62.

А что же сам Жебелёв? Стал ли он советским марксистским ученым? Советская научная система использовала его тогда, когда он оказался полезен. Научной сфере требовались свои иконы. При отсутствии таковых лубочные образы советских ученых должны были быть сконструированы, тем более если речь шла о такой идеологически важной сфере знаний, как история. Практически полвека после кончины Жебелёв оставался в советской историографии античности представителем марксистского антиковедения, едва ли не все заслуги которого сводились к «открытию» восстания рабов на Боспоре: «Другой важной темой научных интересов Жебелёва становится исследование классовой борьбы в древнем мире, приведшее к открытию крупного восстания рабов под руководством Савмака на Боспоре (1932). Глубокий интерес к проблемам классовой борьбы в античном мире показал, что маститый ученый овладел основными положениями исторического материализма»63.

Воскрешение истинного образа Жебелёва-ученого относится уже к постсоветской эпохе.

Библиография

- 1. Karpyuk, S.G., Krich, S.B. 2018: [Work on “World History” in the pre-war period: searching for a management model]. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 78/4, 1013–1033.

- 2. Карпюк, С.Г., Крих, С.Б. Работа над «Всемирной историей» в довоенный период: поиски управленческой модели. ВДИ 78/4, 1013–1033.

- 3. Karpyuk, S.G., Kulishova, O.V. 2018: [Last years of S.A. Zhebelyov, member of the Academy: shorthand record of the academic meeting in Tashkent, January 31, 1942]. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 78/1, 88–112.

- 4. Карпюк, С.Г., Кулишова, О.В. Академик С.А. Жебелёв, последние годы: стенограмма заседания академических институтов в Ташкенте 31 января 1942 г. ВДИ 78/1, 88–112.

- 5. Kuzishchin, V.I. 1980: Istoriografiya antichnoy istorii [Historiography of Classical History]. Moscow.

- 6. Кузищин, В.И. Историография античной истории. М.

- 7. Levchenko, M.V. 1940: Istoriya Vizantii. Kratkiy ocherk [History of Byzantine Empire. Short Outline]. Moscow–Leningrad.

- 8. Левченко, М.В. История Византии. Краткий очерк. М.–Л.

- 9. Zaytsev, D.V. 2014: [The long life of the Scythian slaves of Savmak (to the question of the sustainability of historiographic myths)] Istoriya mirovykh tsivilizatsiy: mify v obshchestvennom soznanii v istoricheskoy retrospektive. Vserossiyskaya nauchnaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem. Krasnoyarsk, 27 aprelya 2013 g. Materialy [History of World Civilizations: Myths in Public Consciousness in Historical Retrospect. All-Russian Scientific Conference with International Participation. Krasnoyarsk, April 27, 2013. Proceedings]. Krasnoyarsk, 105‒115.

- 10. Зайцев, Д.В. Долгая жизнь скифов-рабов Савмака (к вопросу об устойчивости историографических мифов). История мировых цивилизаций: мифы в общественном сознании в исторической ретроспективе. Всероссийская научная конференция с международным участием. Красноярск, 27 апреля 2013 г. Материалы. Красноярск, 105‒115.

- 11. Zhebelev, S.A. 1903: Akhaika. V oblasti drevnostey provintsii Akhayi [Ἀχαϊκά. In the Sphere of Antiquities of Province Akhaia]. Saint Petersburg.

- 12. Жебелёв, С.А. Ἀχαϊκά. В области древностей провинции Ахайи. СПб.

- 13. Zhebelev, S.A. 1993: [Autonecrology. Ed. by I.V. Tunkina, E.D. Frolov]. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 2, 177–201.

- 14. Жебелёв, С.А. Автонекролог. Публ. И.В. Тункиной, Э.Д. Фролова. ВДИ 2, 177–201.

- 15. Zhebelev, S.A. 2017: Russkoe arkheologicheskoe obshchestvo za tret’yu chetvert’ veka svoego sushchestvovaniya: 1897–1921. Istoricheskiy ocherk. Prilozhenie: Biobibliograficheskiy slovar’ chlenov RAO (1846–1924). [Russian Archaeological Society for the Last Third of the Century of Its Existence: 1897–1921. Historical Sketch. Supplement: Biobibliographical Dictionary of the Members of RAS (1846–1924). Ed. by I.V. Tunkina]. Moscow.

- 16. Жебелёв, С.А. Русское археологическое общество за третью четверть века своего существования: 1897–1921. Исторический очерк. Приложение: Биобиблиографический словарь членов РАО (1846–1924). Сост. и отв. ред. И.В. Тункина. М.

2. Karpyuk, Kulishova 2018, 96–98.

3. Тюменев, Александр Ильич (1880‒1959) ‒ историк-антиковед, востоковед, действительный член АН СССР (1932), на момент описываемых событий ‒ сотрудник ГАИМК.

4. Лурье, Соломон Яковлевич (1891‒1964) ‒ историк, филолог-антиковед, профессор Самарского (1919‒1920), Ленинградского (1934‒1941, 1943‒1949), Иркутского (1941‒1942), Львовского (1953‒1964) университетов, ученик С.А. Жебелёва.

5. Мишулин, Александр Васильевич (1901‒1948) ‒ историк-антиковед, профессор МГУ, заведующий сектором древней истории Института истории АН СССР, главный редактор «Вестника древней истории» (1938‒1948).

6. Сергеев, Владимир Сергеевич (1883‒1941) ‒ историк-антиковед, профессор МГУ, заведующий кафедрой истории древнего мира (1935‒1941).