- PII

- S013161170005697-5-1

- DOI

- 10.31857/S013161170005697-5

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 5

- Pages

- 116-128

- Abstract

Nowadays there exist several dialect dictionaries adapted for school students. These include: ‘The dictionary of Estonian Old Believers’ Dialect’ by O. N. Palikova and O. G. Rovnova, ‘Vologda Word: Dialect Dictionary for School’ by L.Y. Zorina and ‘School Dictionary of Amur Region Dialect’ by O. Y. Galuza, L. V. Kirpikova and N. P. Shenkevets. Another dialect dictionary to be published is ‘School dictionary of Kuban Sub-dialects’ by Kuban State University’s staff members. The article reviews these dictionaries, discusses structure and content requirements of a school dialect dictionary. In the article we suggest several ways of using materials about dialect words in Russian language classes at school and outside the classroom.

- Keywords

- Russian language, dictionaries, dialectology, teaching Russian language at school, lexis

- Date of publication

- 25.09.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 89

- Views

- 777

Несмотря на то, что в настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) не содержит национально-регионального компонента в виде отдельного блока, одним из требований к результатам освоения основной образовательной программы является «формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания» [ФГОС 2010: 7].

Для реализации этой задачи в школе на территориях, где родным языком большей части населения является русский, необходимо знакомство школьников с местными языковыми особенностями, регулярное обращение в ходе урока к местному языковому материалу: образцам говоров, языку фольклора, местных писателей, текстов исторических документов, а также к сведениям о топонимах региона. Используя поддержку такого рода, учитель сможет обратить внимание учащихся на диалектные слова, пояснить, что та или иная региональная разновидность языка является частью русского национального языка в целом, показать на карте область распространения говора.

Одним из самых простых и доступных источников получения информации о говорах является словарь. Какие же словари можно использовать для этой цели?

Ряд употребительных диалектных слов включается в толковые словари. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова [Ушаков 2014] и «Толковом словаре русского языка с включением сведений о происхождении слов» Н. Ю. Шведовой [Шведова 2011] такие слова имеют помету областное, в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова [Кузнецов 2008] – народно-разговорное. Однако в толковые словари входит лишь малая часть диалектизмов, все они так или иначе общеизвестны, достаточно широко встречаются в художественной литературе, и доля их составляет лишь 1–2 % от общего количества слов [Самотик 2010: 253]. Кроме того, областные слова снабжены единой для всех пометой, что не позволяет в рамках словарной статьи отразить информацию о территориальной принадлежности каждого диалектизма.

Большое количество региональной лексики присутствует в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, знакомство с которым часто происходит уже в начальной школе. Наверное, это самый популярный и доступный источник, включающий сведения такого рода. Первое издание словаря вышло в 1866 г., и с тех пор он регулярно переиздается, ознакомиться с ним можно и в сети Интернет. Однако нужно учитывать, что Даль включал в словарь лексику произвольно, не руководствуясь какими-либо определенными критериями отбора; толкования, приводимые им, не стандартизированы, а принцип расположения статей – гнездовой, то есть в одну статью входят все однокоренные слова, а иногда и просто внешне схожие слова с разными корнями. Это создает трудности при использовании словаря, в частности затруднен поиск слова, не имеющего собственной словарной статьи, а расположенного внутри некоторого гнезда. Диалектные слова составляют лишь около трети от общего количества лексем, а пометы, сообщающие территорию их распространения, могут быть слишком общими (например, сев., без указания области) или вовсе отсутствовать.

Словарь Даля является памятником лексикографической мысли, книгой, которую можно читать подряд, как художественное произведение, но, составленный c недостатком «научного знания грамматики» (как признается сам в автор в предисловии [Даль 1880: V]), изданный более чем полтора века назад, он не может быть актуальным на данный момент источником, пригодным для использования в образовательном процессе в качестве словаря.

К настоящему времени выпущено большое количество специализированных областных словарей, описывающих лексику разных говоров, однако, во-первых, эти издания в массе своей неизвестны и недоступны для большинства учащихся и учителей, во-вторых, многотомные диалектные словари не адаптированы для школьников.

Каким же должен быть диалектный словарь, чтобы им удобно было пользоваться учащимся?

Представляется уместным выделить следующие характеристики такого издания.

- Словарь обязательно должен быть дифференцированного типа (включать только диалектную лексику, слова, не употребляющиеся в литературном языке, то есть лексические и семантические диалектизмы).

- Словарь не должен быть перегружен дополнительными сведениями (лексика и фразеология, представленная в нем, не может включать все областные слова, характерные для данной местности, а лишь лексемы, специально отобранные для школьного словаря, отражающие самые важные стороны жизни человека, особенности его мировосприятия, народную языковую картину мира).

- Материал должен располагаться в алфавитном порядке (гнездовой принцип, при котором производные слова помещаются в одной словарной статье с производящим словом, как в словаре Даля, затрудняет поиск).

- Словарь должен демонстрировать школьникам характерные для диалектных лексических единиц системные связи и отношения (то есть синонимию, омонимию, вариантность).

- Словарная статья должна включать грамматические и, при необходимости, стилистические пометы, толкование значения, иллюстративный материал, географические пометы.

Желательно также, чтобы школьный словарь содержал методические приложения – советы учителю и учащимся, как использовать материалы словаря на уроках русского языка и во внеклассной работе, примерные планы занятий лингвистического кружка и материалы для их проведения.

На сегодняшний день известно три подобных издания.

В 2008 г. вышел «Словарь говора староверов Эстонии. Книга для учащихся» О. Н. Паликовой и О. Г. Ровновой [Паликова, Ровнова 2008]. Материалом для словаря послужил говор русских деревень, расположенных за пределами Российской Федерации, на западном берегу Чудского озера. Так как этот говор близок к диалектам псковской группы, словарь может быть полезен при изучении русского языка не только в Эстонии, но и в Псковской области.

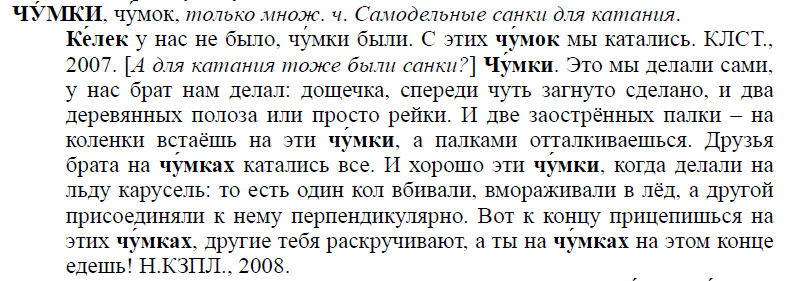

Словарь включает 1196 словарных статей. Помимо собственно толкований, в словарь включены сведения и о диалектной фонетике: в некоторых примерах отличное от литературного произношение дано в частично фонетической записи: например, отражается яканье – произношение [а] после мягкого согласного перед ударным слогом: бяри, дятей (бери, детей). Для многих слов приводятся расширенные толкования, включающие энциклопедические сведения, а также развернутые контексты, передающие историческую, этнографическую информацию. По словам авторов, «примеры, иллюстрирующие употребление диалектного слова, сами могут читаться как роман о жизни старообрядцев Западного Причудья» [Паликова 2008: 7–8], см. рис. 1.

Рис. 1. Статья Чумки из «Словаря говора староверов Эстонии» Fig. 1. D ictionary entry Chumki from the “Dictionary of Estonian Old Believers' Dialect”

Отдельно отмечены в словаре случаи заимствования слов из эстонского языка (см. рис. 2).

Рис. 2. Статья Трехтель из «Словаря говора староверов Эстонии» Fig. 2. D ictionary entry Trekhtel’ from the “Dictionary of Estonian Old Believers' Dialect”

Предваряет словарь статья «Краткая характеристика говора староверов Эстонии», в котором описаны его основные фонетические, морфологические и синтаксические особенности. Присутствует также небольшой раздел «Как работать со словарем в школе». Особенностью этого издания является и то, что ознакомиться с ним может любой желающий: авторы разместили словарь в Интернете для бесплатного скачивания.

«Вологодское словечко: Школьный словарь диалектной лексики» (ответственный редактор Людмила Юрьевна Зорина), вышедший в 2011 г., включает в себя около 4000 диалектных слов вологодской группы севернорусского наречия [Зорина (ред.) 2011].

Из школьных словарей он имеет наибольший объем. Многие слова имеют расширенное толкование, статью сопровождает иллюстративный материал (см. рис. 3).

Рис. 3. Статьи Чунки и Козёл из словаря «Вологодское словечко: Школьный словарь диалектной лексики»

Fig. 3. Dictionary entries Chunki and Kozel from the “Vologda Word. School Dictionary of the Dialect Vocabulary”

В этом издании ограниченно представлены фразеологизмы, так как словарь устойчивых оборотов речи в вологодских народных говорах вышел отдельной книгой – «Золотые россыпи» [Зорина (ред.) 2014].

Особенностью словаря является то, что в качестве приложения в нем даны несколько иллюстраций, на которых изображены печь, разные виды колодца, ткацкий стан, подписаны названия их деталей (см. рис. 4).

Рис. 4. Иллюстрация из словаря «Вологодское словечко: Школьный словарь диалектной лексики»

Fig. 4. Illustrations from the “Vologda Word. School Dictionary of the Dialect Vocabulary”

В 2008 г. опубликовано пособие редактора словаря Л. Ю. Зориной «Диалектная лексика говоров Вологодского края: методические материалы и научно-популярные очерки», содержащее рекомендации по использованию диалектного материала на уроках, в первую очередь для учащихся, которые сами являются носителями диалекта.

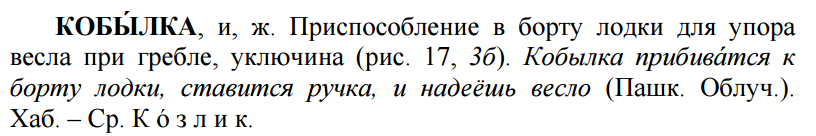

В 2014 г. вышла еще одна книга – «Школьный диалектный словарь Приамурья», сост. О. Ю. Галуза, Л. В. Кирпикова, Н. П. Шенкевец [Галуза, Кирпикова, Шенкевец 2013]. Материалом для него послужил говор русскоязычных деревень в Хабаровском крае и Амурской области. Объем словаря составляет около 1500 статей. Нужно отметить, что в словарной статье, помимо традиционных грамматических сведений, присутствуют самые разнообразные стилистические пометы: специальное, новое, устаревшее; ироническое, уменьшительно-ласкательное, снисходительное, неодобрительное, презрительное; экспрессивное, уменьшительное, увеличительное. Иллюстративный материал дается в орфографической записи, учитывающей некоторые особенности произношения: например, в статье «Кобылка» отражается стяжение, то есть объединение гласных на стыке основы и окончания личной формы глагола: прибиватся вместо литературного прибивается (см. рис. 5).

Рис. 5. Статья Кобылка из «Школьного диалектного словаря Приамурья» Fig. 5. D ictionary entry Kobylka from the “School Dialect Dictionary of the Amur Region”

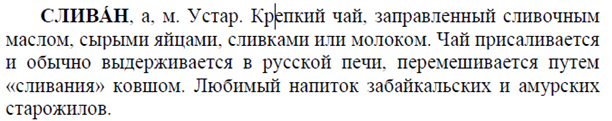

Толкования некоторых слов, обозначающих особенности жизни русского населения этого края, а также терминов, связанных с трудом и традиционными ремеслами, подробны (см. рис. 6), некоторые из них сопровождаются рисунками.

Рис. 6. Статья Сливан из «Школьного диалектного словаря Приамурья»

Fig. 6. D ictionary entry Slivan from the “School Dialect Dictionary of the Amur Region”

Особенностью этого словаря является подробное методическое приложение, где рассматриваются варианты использования словарного материала на уроках и во внеклассной работе, приводятся примерные задания, даются планы внеклассной работы, описывается тематика проектной деятельности. Нельзя не согласиться, что «привлечение местного материала позволит оживить уроки русского языка, сделать их более содержательными и интересными, побудит учащихся быть более внимательными к речи окружающих и к своей собственной речи, поможет почувствовать истинную красоту, силу и значимость народного слова» [Галуза 2015: 15].

Работа с диалектным материалом на уроках русского языка с использованием словарей может проводиться при изучении практически любой темы, и в первую очередь при изучении лексики ограниченного употребления.

Можно в качестве задания предложить «перевести» диалектные слова на литературный язык и наоборот. Зачастую это не так просто: то, что в диалекте называется одним словом, в литературном языке можно передать только словосочетанием, и не всегда просто отгадать значение слова, даже если однокоренные слова известны учащимся. Подобное задание стало основой для пользовавшейся популярностью интернет-игры «Вологодское словечко», проводившейся в 2015 г. Каждый день организаторы предлагали в качестве загадки одно диалектное слово, а участники пытались отгадать его значение.

Материалы областного словаря также могут быть использованы при изучении некоторых тем раздела «Лексика». Интересным представляется сравнение ряда слов определенной тематической группы литературного языка и диалекта, либо разных говоров. Например, слова, обозначающие родственные отношения, в говорах всегда представлены шире, чем в литературном языке. Помимо общеупотребительных, здесь можно найти более узкие наименования, значения которых в литературном языке нельзя выразить одним словом, например в «Вологодском словечке»:

Братан. Двоюродный, троюродный брат. Сестрёница. Двоюродная сестра. Нянька. Старшая сестра. Божата. Сестра отца или матери, тётка.

Можно обратить внимание, что в современной речи, особенно среди городского населения, использование слов этой группы сокращается: все чаще слышим «сестра мужа» вместо «золовка», «отец мужа» вместо «свекор».

На основе подобных наблюдений можно познакомить учащихся с понятием «языковая картина мира»1, обратить внимание на своеобразие диалектной картины мира родного края, которая зависит от окружающей природы, особенностей хозяйства и ремесел людей. В целом для диалектов характерна бóльшая детализация видовых наименований в сферах, важных для жизни региона. Например, толковые словари литературного языка включают два слова, имеющих значение «топкое место»: трясина и топь. С помощью «Вологодского словечка» можно узнать, как многочисленны наименования топких мест среди носителей говоров Севера, живущих в болотистых местах:

Боча́жина, ы, ж. Низкое, болотистое, топкое место. Вязу́н, а, м. Вязкое, болотистое место. Пато́чи́на, ы, ж. Топкое болотистое место. Пе́ндус, Пе́нтус, Пёнтус и Пе́нус, а, м. Зыбкое, топкое место на болоте. Солоти́на, ы, ж. Вязкое, топкое место. Сузём, а, м. Топкое место на болоте. Топи́на, ы, ж. Топкое место на болоте, трясина. Трясени́ца, ы, ж. Топкое место на болоте, трясина. Чару́с, а, м. Топкое место на болоте.

Говорам южнорусского наречия такое разнообразие не знакомо. Во многих диалектах дифференцированы наименования, связанные с животноводством, в частности названия детенышей животных разных возрастов.

В «Вологодском словечке»: Се́леток, тка, м. Жеребенок в возрасте до года. Годови́к, а, м. 1. Годовалое животное. При́пусток, тка, м. 1. Теленок первого года жизни. В «Словаре говоров староверов Эстонии»: Ко́ленка, -и, ж. Телёнок по второму году.

При обращении к этим темам можно опираться и на научные работы, посвященные диалектной лексике, например, наименованиям жеребят разных возрастов посвящена статья О. М. Мораховской [Мораховская 1983].

Слова говора, наряду с общелитературными, могут служить примерами многозначности лексических единиц (как собственно слов, так и фразеологических оборотов). Среди таких диалектизмов легко найти примеры омонимов, возможно использовать диалектный материал при изучении синонимов и антонимов (отсылки на соответствующие группы слов присутствуют в словарной статье), сопоставляя диалектные и литературные варианты (см. рис. 7).

Рис 7. Пример омонимов (Глушина) и многозначного слова (Вирать) из «Словаря говора староверов Эстонии»2 Fig. 7. An example of homonyms (Glushina) and a multi-valued word (Virat’) from “Dictionary of Estonian Old Believers' Dialect”

Лексика, представленная в областных словарях, может использоваться на уроках и при изучении словообразовательных процессов3. На примере региональных слов можно показать различные словообразовательные средства, как специфически диалектные, так и общие для говора и литературного языка. Например, сравнивая способы образования названий ягод, можно отметить, что суффикс -иц- вологодской и псковской групп говоров соответствует литературному и южнорусскому -ик-:

| «Словарь говора староверов Эстонии» | «Вологодское словечко» |

| ЗЕМЛЯНИ́ЦА, Земляника. ЧЕРНИ́ЦА, Черника. БРУСНИ́ЦА, Брусника. | Земляни́ца, Земляника. Ки́слица, Красная смородина. Голубени́ца, Голубика. |

Таким образом, основной целью использования регионального языкового материала на уроках родного языка является формирование представления о языке своего региона как части общенационального языка, овладение умением распознавать местные особенности в речи населения родного края и в своей собственной речи, а также использовать эти знания в соответствии с ситуацией общения.

Не менее значимым является использование примеров диалектной речи, в том числе с привлечением диалектных словарей, и на территории распространения среднерусских говоров, на основе которых сформировался литературный язык. Для школьников крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, это прекрасная (а часто и единственная) возможность узнать о многообразии вариантов русского языка, понаблюдать за языковыми особенностями других регионов.

Использование школьного типа словаря, не перегруженного информацией, простого для восприятия, может быть удобным не только для учащихся, но и для широкого круга читателей, желающих познакомиться с языком того или иного края, его историей, культурой, бытом. В связи с этим очень нужным представляется создание школьных диалектных словарей в регионах, и особенно это актуально для южнорусских говоров, не имеющих подобных справочных изданий4.

References

- 1. Borisova O.G. Kostina L.Yu. [School dialect dictionary: informative and didactic potential (on the material of the Kuban dialects)]. Russkii yazyk v shkole, 2015, no 8, рp. 3–8. (In Russ.)

- 2. Dal' V. I. Tolkovyi slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka [Explanatory Dictionary of the living Great Russian Language]. Moscow, 1863. 627 p.

- 3. Federal'nyi gosudarstvennyi obrazovatel'nyi standart nachal'nogo obshchego obrazovaniya [Federal State Educational Standard of Primary General Education]. Available at: https://fgos.ru (accessed 11.06.2019).

- 4. Galuza O. Yu., Kirpikova L. V., Shenkevets N. P. Shkol'nyi dialektnyi slovar' Priamur'ya [School Dialect Dictionary of the Amur Region]. Blagoveshchensk, BGPU Publ., 2013. 268 p.

- 5. Galuza O. Yu. [School Dialect Dictionary of the Amur Region as a Linguistic and Local Lore Source]. Slovo: Fol'klorno-dialektologicheskii al'manakh, 2014, no 11, рp. 241–248. (In Russ.)

- 6. Galuza O. Yu. [On the School Dialect Dictionary of the Amur Region: General Concept, Structure and Content]. Voprosy leksikografii. Natsional'nyi issledovatel'skii Tomskii gosudarstvennyi universitet, 2015, no 1 (7), рp. 5–19. (In Russ.)

- 7. Kuznetsov S. A. Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo yazyka [Great Dictionary of the Russian Language]. Moscow, 2008. 1536 p.

- 8. Morakhovskaya O. N. [Ways of Naming Foals in the Initial Periods of Life] Russkie narodnye govory: lingvogeograficheskie issledovaniya [Russian Folk Dialects: Linguistic and Geographical Research], 1983, pp. 121–132. (In Russ.)

- 9. Nemchenko V. N., Sinitsa A. I., Murnikova T. F. Materialy dlya slovarya russkikh starozhil'cheskikh govorov Pribaltiki [Materials for the Dictionary of Russian Old Believers Speaking on the Territory of the Baltic States]. Riga, 1963. 362 p.

- 10. Palikova O. N., Rovnova O. G. Slovar' govora staroverov Estonii. Kniga dlya uchashchikhsya [Dictionary of Estonian Old Believers' Dialect. Book for students]. Tartu, 2008. 160 p.

- 11. Palikova O. N. [School dictionary of Estonian Old Believers]. Korennoe russkoe men'shinstvo v Estonii i Evrope: doklady konferentsii [Traditional Russian minority in Estonia and Europe: conference papers]. Tallin, 2009, pp. 100–108. (In Russ.)

- 12. Rut M. E. [Dialect dictionary in school: assistance in the study of literary Russian language]. Filologicheskii klass, 2017, no 1, pp. 7–12. (In Russ.)

- 13. Samotik L. G. [Dialectisms and explanatory dictionaries of the literary language]. Vestnik KGPU im. V. P. Astaf'eva, 2010, no 2, pp. 252–256. (In Russ.)

- 14. Shvedova N. Yu. Tolkovyi slovar' russkogo yazyka s vklyucheniem svedenii o proiskhozhdenii slov [Dictionary of the Russian language with the inclusion of information about the origin of words]. Moscow, 2011. 1176 p.

- 15. Ushakov D. N. Tolkovyi slovar' sovremennogo russkogo yazyka [Explanatory Dictionary of Modern Russian Language]. Moscow, 2014. 800 p.

- 16. Zorina L. Y. (ed.). Vologodskoe slovechko. Shkol'nyi slovar' dialektnoi leksiki [Vologda Word. School Dictionary of the Dialect Vocabulary]. Vologda, 2011. 344 p.

- 17. Zorina L. Y. (ed.). Zolotye rossypi: slovar' ustoichivykh oborotov rechi v vologodskikh narodnykh govorakh [Goldfields: a dictionary of idioms on Vologda folk dialects]. Vologda, 2014. 304 p.