- Код статьи

- S013161170020748-1-1

- DOI

- 10.31857/S013161170020748-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 92-105

- Аннотация

Темой статьи являются ошибки при расстановке ударений в силлабо-тонической поэзии на русском языке. Явление неправомерной экстраполяции норм современного языка на старые тексты иллюстрируется союзом или, который в языке XVIII–XIX веков мог нести ударение на последнем слоге, что оставалось доселе незамеченным, несмотря на достаточную употребимость такой акцентовки в классической поэзии. Любой стих вида или… но как всё то исчислить (четырехстопный ямб Карамзина) можно интерпретировать как содержащий метрический перебой (т. е. первая стопа – хорей вместо ямба), но обращение к поэтическому подкорпусу Национального корпуса русского языка показывает, что количество таких контекстов слишком велико, чтобы списать их все на переакцентуации. Обратный случай, при котором произведению приписываются небывалые ударения, якобы соответствующие эпохе, представлен знаменитыми метрическими экспериментами стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!». Корпусные данные позволяют внести некоторую ясность: ударения, которые иногда постулируют для его «подгонки» под ровный ямб (заходя́т или даже за́ходят, разгоня́т), в русском языке невозможны и нигде больше не встречаются. Статья демонстрирует высокий потенциал корпусных технологий как для исследований истории русского стиха, так и для исследований истории русского ударения; обращается внимание на трудности, возникающие при интерпретации данных поэтического корпуса, и намечаются возможные пути их разрешения.

- Ключевые слова

- поэтический корпус, Национальный корпус русского языка, история русского ударения, переакцентуация, проклитики, Silentium

- Дата публикации

- 27.06.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 192

Традиционно считается, что при воспроизведении вслух русской силлабо-тонической поэзии расстановка ударений – благодаря ритмической организованности стиха – задача тривиальная, а трудности вызывают такие явления, как чтение е́ в соответствии с современным ё (см., например, [Шоу 2001]) и т. п.

Как мы надеемся продемонстрировать в настоящем обзоре, упорядоченность ударений в стихе не всегда помогает современному носителю расставить их верно; а именно, читатель может нарушать аутентичность произведения следующим образом: а) некорректно приписывать тексту нормы современного языка; б) некорректно приписывать тексту нормы, не соответствующие современному языку, но якобы актуальные на момент создания. Ошибкой в строгом смысле можно считать лишь первое, второе – своеобразная гиперкоррекция. Мы проиллюстрируем эти случаи с помощью двух общеизвестных текстов; оба раза установить аутентичное ударение поможет поэтический подкорпус Национального корпуса русского языка (НКРЯ) – все не оговоренные специально цитаты взяты оттуда.

1. Или (но это кроме шуток)

Как отмечает Д. В. Сичинава, «исследователи стиха рассматривают русскую акцентологию как нечто не подлежащее теоретической рефлексии и историческому анализу, и молчаливо предполагается – конечно, кроме лежащих на поверхности свидетельств обратного, – что ударения, знакомые современному стиховеду как носителю русского языка, были актуальны и для Фета, и даже для Симеона Полоцкого в том же виде» [Сичинава 2020: 113].

К сожалению, механический перенос ударений из современного языка иногда принимает действительно широкие масштабы.

В древнерусском языке союз или, в отличие от современности, был фонетически самостоятельным словом и имел ударение на втором слоге [Зализняк 2019: 286]. Как мы показали в работе [Киреев 2022], в русском языке XVIII–XIX вв. он, кроме безударной (проклитической) реализации, имел два сосуществующих варианта: исконный или́ и инновативный и́ли, причем первый плавно вытеснялся вторым.

Этот факт, насколько нам известно, не обсуждался ни в стиховедческой литературе, ни в лингвистической; соответствующая информация отсутствует в фундаментальных справочниках по языку эпохи. Впрочем, нельзя сказать, что существование акцентовки или́ было совсем никому неизвестно – так, проницательный советский редактор в 1960-е заботливо расставил знаки ударения в стихах Тредиаковского:

1. Как не зрим органа мы сладостно гудуща,

Иль за за́весом, или́ в темном храме суща,

Можно ль нам подумать, что орган собой поет

И с тремя гласами в сходстве звон осмый дает,

А что то не человек, и еще искусный,

Кой глас то веселый в слух, то влагает грустный?

[В. К. Тредиаковский. Феоптия. Эпистола I: «Прокляни, Евсевий, нечестивых слепоту...» (1750–1754)]

Но в основном архаичный вариант пребывал в забвении; в большинстве случаев или читают без ударения (с пропуском схемного ударения в двусложных размерах), т. е. как в современном языке, а в тех контекстах, которые требуют просодической самостоятельности союза, маститые чтецы прошлого столетия произносили и́ли даже там, где несомненно имелась в виду конечноударная форма – например, в приведенной в заглавии этого раздела строке из «Евгения Онегина».

Конечно, в каждом отдельном таком контексте можно видеть переакцентуацию: несмотря на то, что «нельзя сказать, что перебои характерны для „классической“ русской силлабо-тоники: даже на рубеже XIX–ХХ вв. в пору многочисленных экспериментов с метром и ритмом они употреблялись нечасто» [Корчагин 2015: 22], они все же вполне реальны [Шапир 2005: 48–51].

Но обращение к корпусу показывает, что контексты, в которых потребовалось бы постулировать перебои, весьма разнообразны. Например, оборванные высказывания:

- И льзя ли быть им не такими,

Когда в предмет беру тебя?

Или твореньями чужими

Увеселяем мы себя;

Или… Но, ах! о том мечтая,

Лишь умножаю грусть мою!

Блаженство в мыслях обретая,

На деле слезы только лью.

[Н. Ф. Остолопов. К Амине: «Амина! сказано неложно...» (1805)]

Разного рода вставные конструкции (часто перед тире, скобками):

- Лишь изредка, с богатым ловом

Подъемля сети из воды,

Рыбак живит веселым словом

Своих товарищей труды;

Или ‒ путем дугообразным ‒

С небесных падая высот,

Звезда над озером блеснет,

Огнем рассыплется алмазным

И в отдаленьи пропадет.

[Н. М. Языков. Две картины: «Прекрасно озеро Чудское...» (1825)]

Перед прямой речью:

- Тогда, с немой упрекой, грозно

В невинно зеркало взглянув,

Тогда-то, Хлоя, но уж поздно,

Ты скажешь, горестно вздохнув:

«Зачем в приятной я судьбине,

Как ныне, мыслить не могла»,

Или: «Зачем не та я ныне,

Не та, что в младости была!»

[В. В. Капнист. Красота: «Еще до сей поры пленяешь...» (1806)]

Обратим внимание и на контексты илѝ (грависом ` мы обозначаем икт, т. е. метрически сильное место стиха – в отличие от собственно словесного ударения, отмечаемого акутом ´) в трехсложных размерах:

- Ни Агаме́мнон, ни грозный свирепством герой Теламонид,

Ни из Гекубиных многих сынов досточтимейший Гектор,

Ни Патрокл благородный, ни Пирр, Илиона рушитель,

Ни древнейшие оных, лапифы, или девкалиды,

Ни пелопиды, ни родоначальники греков пелазги.

[Н. И. Гнедич. Сиракузянки: «Дома иль нет Праксиноя?..» (1820–1821)]

Пропуски схемных ударений в трехсложниках начали распространяться с Пастернака; редкие примеры можно найти уже у Некрасова [Гаспаров 2000: 196–197, 242], но предполагать это явление у Гнедича не приходится.

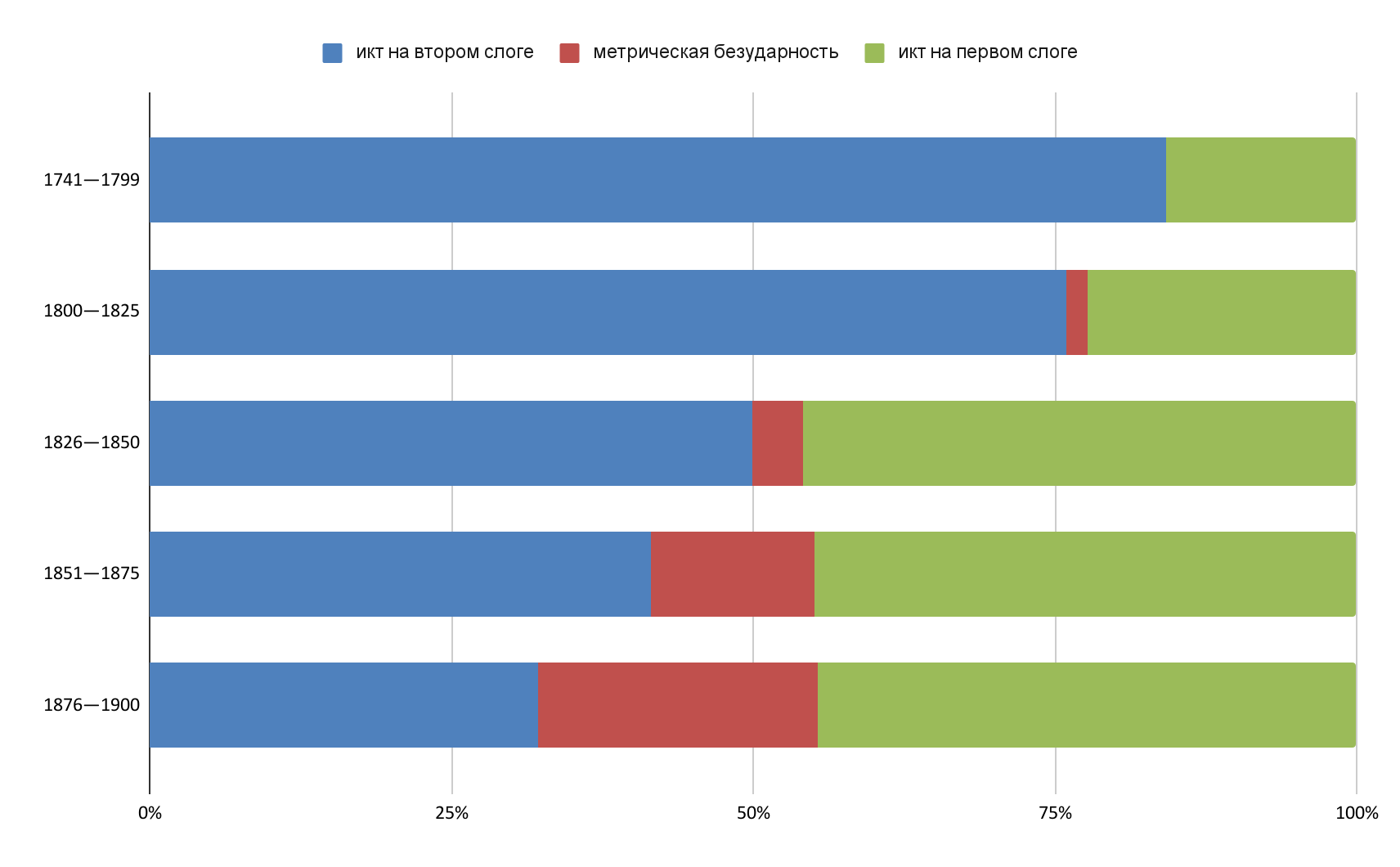

В целом очень многие употребления слова или в силлабо-тонической поэзии сами по себе акцентологически неинформативны, но по их совокупности, как мы считаем, можно делать выводы. В статье [Киреев 2022] мы проанализировали микродиахронию метрических свойств союза на основе 2896 вхождений из корпуса. Результаты представлены на диаграмме (за более подробными данными отсылаем к указанной публикации):

Диаграмма 1. Метрические свойства слова или по периодам

Diagram 1. Metrical properties of the word ili by time period

В течение всего XIX в. илѝ становится все менее предпочтительным вариантом по сравнению с ѝли. Понятно, что часть этих данных отражает больше эволюцию русского стиха, чем изменения в языке (например, возрастание доли метрически безударных употреблений: оно связано с распространением трехсложных размеров; ср. также следующую диаграмму), но тезис о постепенном вытеснении акцентовки или́ ударением и́ли подтверждается и параллельными источниками, в частности словарями этой эпохи.

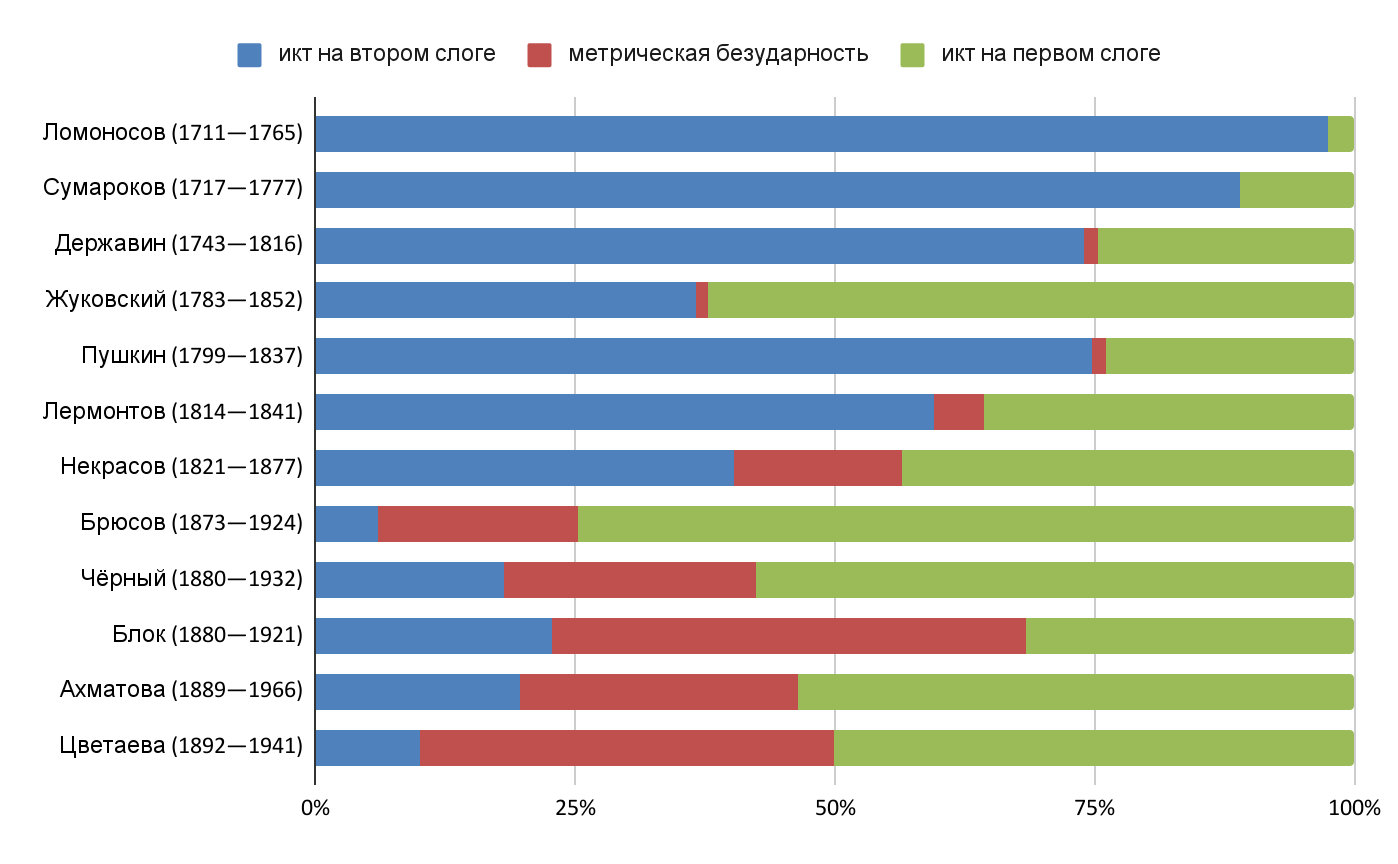

В связи с диаграммой, отражающей идиолекты отдельных поэтов, заметим, что язык А. С. Пушкина в этой точке оказывается чрезвычайно архаичным для своего времени, а язык В. А. Жуковского – резко инновационным; союз или, как мы полагаем, должен пополнить число явлений, обнаруживающих консервативность некоторых пушкинских языковых пристрастий, см. об этом [Иткин 2019].

Диаграмма 2. Метрические свойства слова или у разных поэтов

Diagram 2. Metrical properties of the word ili by author

Этим сюжетом мы надеемся подтвердить, что «статистический анализ» действительно способен помочь «распутать факторы», связывающие диахронические изменения в ритмике стиха и в акцентной системе языка [Сичинава 2020: 113].

- Встают и заходят оне

Среди стиховедов, вероятно, можно считать утвержденным мнение, что едва ли не самое известное стихотворение Ф. И. Тютчева содержит полиметрию1, а именно – что среди строк четырехстопного ямба в «Silentium!» (1829–1830) есть строки трехстопного амфибрахия. Такой взгляд приводится, например, в учебнике [Илюшин 2004: 58] или в основательном исследовании метрики Тютчева [Новинская 1979: 362]. Чисто терминологически такое описание тождественно другому: стихотворение целиком написано ямбом, но содержит перебои; такая интерпретация представлена в [Гаспаров 2000: 149] (ей возражал [Шапир 2005: 49]). Специальная же литература, посвященная этому стихотворению, практически необозрима; из относительно новых работ укажем [Щеглов 2006] с большой библиографией (автор толкует этот метрический эксперимент с литературоведческих позиций).

Однако некорректное (ямбическое) чтение этого произведения широко распространено («как ни странно, самое наличие метрических отступлений в этом стихотворении все еще иногда подвергается сомнению» [Щеглов 2006: 674]); достаточно сказать, что в новейшей лингвистической работе [Попов 2020: 446], напечатанной под грифом очень авторитетного академического института, придумываются объяснения ударениям заходя́т и звезды́ (им. п. мн. ч.), которые исследователь усматривает в интересующем нас произведении (другого прочтения он, по всей видимости, даже не допускает), – в полном соответствии с печальным замечанием, что «историки русского ударения имплицитно считают, что русский стих – это монотонное чередование ударных и безударных слогов» [Сичинава 2020: 113].

Мы отвлечемся от стиховедческих вопросов и сфокусируемся на лингвистических аспектах данной проблемы – разберем по порядку слова, составляющие трудные строки; мы будем далее говорить об амфибрахиях (а не перебоях).

В четвертом стихе трудности представляет словоформа заходят. В поэтическом подкорпусе НКРЯ она представлена 40 раз – всегда захо́дят. В стихах, написанных в 1805–1855 гг., личные формы настоящего времени (кроме 1 лица ед. ч.) этого глагола употреблены 14 раз – всегда с корневым ударением. У поэтов, рожденных в 1780–1826 гг. (т. е. за 23 года до и 23 года после Тютчева), те же формы встретились 25 раз – и снова икт всегда на корне2. Нет сомнений, что и у Тютчева аутентичное ударение – захо́дят.

Что касается следующей строки, то в ней отличие амфибрахия от ямба проявляется в ударении формы им. п. звезды. В поэзии Тютчева эта форма встречается, не считая «Silentium!», 15 раз, и всегда – с начальным ударением. Встретившееся два раза звезды́ – только род. п. ед. ч. Просмотр в корпусе поэзии других авторов 1820-х – 1830-х гг. также показывает строгое различение этих двух форм. Такое положение отражено в справочнике [Еськова 2008: 39–40], указывающем, что слово звезда имело в XVIII–XIX вв. ударение на окончании в косвенных падежах множественного числа, но не в именительном (ср. ссылку на аналогичное свидетельство «Русской грамматики» А. Х. Востокова [Еськова 2008: 40]). При этом утверждение о «фиксируемой в текстах XVIII–XIX вв. вариативности» звѣзды́ vs звѣ́зды [Попов 2020: 446] все же не лишено оснований – ср., например, в корпусе:

- Вы наши суть звезды́, блистайте так собой

И зверский нрав людей мягчите красотой.

[Ф. И. Дмитриев-Мамонов. Эпистола к красавицам: «Кому я припишу, красавицы, мой труд?..» (1771)]

Уже в древнерусскую эпоху это существительное колебалось между акцентными парадигмами c (откуда закономерно мн. ч. звѣ́зды) и b (откуда звѣзды́), причем первое ударение широко распространено начиная с древнейших памятников3 [Зализняк 2019: 173]; другой вариант должен был утратиться в ходе оттяжки ударения в им. п. мн. ч. a-склонения акцентной парадигмы b, происходившей в основном с XVIII в. (ср. жены́ → жёны), о которой см. [Зализняк 1985: 373].

Нет никаких оснований предполагать, однако, что эта вариативность существовала в языке Тютчева.

Некоторую интригу представляет предпоследний стих, дневные разгонят лучи. В НКРЯ форм будущего времени (кроме 1 лица ед. ч.) от разогнать – 48, все с иктом на корне. Совершенно ясно, что и у Тютчева мы имеем дело с ударением разго́нят. Прилагательное же непрозрачно (теоретически возможно и дневны́е, и дне́вные); обращение к специальной литературе ничего не дает: [Еськова 2008: 479] лишь констатирует вариативность дневный vs дневной. В НКРЯ 15 вхождений словосочетания дневный луч ~ дневной луч во всех падежах до 1900 г. включительно (запрос: «дневн* на расстоянии 1 до 3 от луч», результаты обработаны вручную). Из них в написанных до «Silentium!» – пять вхождений на дневный и одно на дневной (в «Ивиковых журавлях» Жуковского); в восьми написанных после – только дневной.

Эти данные недостаточно ясны; определиться помогает следующий факт: в стихотворениях Тютчева слова на дневн- употреблены еще пять раз – и всегда это именно прилагательное дневной. Также добавим, что во всей русской поэзии, написанной в 1825–1835 гг. и представленной в НКРЯ, эти прилагательные имеют 29 вхождений: 7 для дневный, 1 двусмысленное (метрически безударное) – и 21 для дневной; это косвенно подтверждает наш выбор. Т. о., и эта строка написана правильным амфибрахием.

Вышесказанное может навести на мысль: а какова метрическая организация предпоследнего стиха второй строфы: взрывая, возмутишь ключи? Ударение возму́тишь не кажется чем-то совершенно невообразимым; глагол мутить и его производные показывают в современной речи колебания; не значит ли это, что в интересующем нас произведении четыре строки амфибрахия, а не три, тем более что композиционно это было бы органично (предпоследние строки остальных двух строф тоже содержат метрические отступления)? Ответ должен быть отрицательным: в НКРЯ формы будущего времени (кроме 1 л. ед ч.) от возмутить встретились 54 раза – причем ни разу икт не приходится на корень; [Еськова 2008: 803–805] верно указывает, что в языке XVIII–XIX вв. у возмутить всегда наконечное ударение.

Итак, мы заключаем, что три стиха из «Silentium!» действительно написаны амфибрахием4.

Заключение

Приведенные в нашей работе примеры показывают, что трудности восприятия классической поэзии шире, чем их часто представляют, и невозможность читателя соотнести нормы современного ему языка с нормами поэтического языка соответствующего времени мешает не только проинтерпретировать текст, но и даже услышать его правильно.

Эти наблюдения, однако, важны не только для читателей, но и для исследователей разных профилей.

С одной стороны, силлабо-тоническая поэзия давно и плодотворно используется как источник по истории русского ударения (от классической монографии [Воронцова 1979] и доднесь; отметим из новых работ [Сичинава 2015; Орехов, Савчук 2019], методологическую статью [Корчагин 2019]); поэтический подкорпус позволяет повысить скорость и эффективность таких разысканий, но требует от исследователя тщательности – не вся акцентологическая информация лежит на поверхности.

С другой стороны, благодаря использованию корпуса можно с высокой точностью установить ударения в поэтических произведениях – с более высокой, чем интуиция исследователя (которой по преимуществу пользовались на предыдущих этапах развития науки) или абстрактные рассуждения об эволюции акцентных парадигм (которые предлагаются сейчас некоторыми исследователями).

Подводя итог, выскажем предположение, что еще не все возможности извлечения акцентологической и стиховедческой информации из поэтического корпуса осмыслены в достаточной степени.

Библиография

- 1. Воронцова В. Л. Русское литературное ударение XVIII–XX веков. М.: Наука, 1979. 328 с.

- 2. Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. 2-е изд., доп. М.: Фортуна Лимитед, 2000. 351 с.

- 3. Еськова Н. А. Нормы русского литературного языка XVIII–XIX веков: Ударение. Грамматические формы. Варианты слов. Словарь. Пояснительные статьи. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2008. 960 с. (Studia philologica).

- 4. Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985. Цит. по переизд. в: А. А. Зализняк. Труды по акцентологии. Т. I. М.: Языки славянских культур, 2010. 848 с.

- 5. Зализняк А. А. Древнерусское ударение: Общие сведения и словарь. 2-е изд., расширенное и переработанное. М.: Издательский Дом ЯСК, 2019. 872 с.

- 6. Илюшин А. А. Русское стихосложение: учебное пособие для филол. спец. вузов. М.: Высшая школа, 2004. 239 с.

- 7. Иткин И. Б. Новатор Жуковский и архаист Пушкин (два этюда из истории русского поэтического языка) // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 2019. № 4 (22). С. 102–120.

- 8. Киреев Н. И. Акцентологическая история слова или в XVII–XX веках: корпусные данные // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 2022. № 3 (33) (в печати).

- 9. Корчагин К. М. Гетерометрия и полиметрия Велимира Хлебникова // Язык как медиатор между знанием и искусством. Сборник докладов Международного научного семинара / Отв. ред. Н. А. Фатеева. М.: ИЦ «Азбуковник», 2009. С. 147–160.

- 10. Корчагин К. М. Начальные переакцентуации (перебои) в русских двусложных размерах (типология и история) // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2015. № 74 (1). С. 19–29.

- 11. Корчагин К. М. Зачем нужен поэтический корпус и как его использовать // Русская речь. 2019. № 6. С. 113–127.

- 12. НКРЯ – Поэтический подкорпус Национального корпуса русского языка. [Электронный ресурс]. URL: https://ruscorpora.ru/new/search-poetic.html (дата обращения: 25.02.2022)

- 13. Новинская Л. П. Метрика и строфика Ф. И. Тютчева // Русское стихосложение XIX в. М.: Наука, 1979. С. 355–413.

- 14. Орехов Б. В., Савчук С. О. Акцентологический корпус как инструмент для исследования русского ударения // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. Вып. 21. М., 2019. С. 61–82.

- 15. Орлицкий Ю. Б. Гетероморфный (неупорядоченный) стих в русской поэзии // Новое литературное обозрение. 2005. № 3 (73). С. 187–202.

- 16. Плунгян В. А. К эволюции русской метрики: немонотонная силлабо-тоника // В. Н. Топоров (ред.). Язык. Личность. Текст. Сб. статей к 70-летию Т. М. Николаевой. М.: ЯСК, 2005. С. 857–869.

- 17. Попов М. Б. Ударение // Историческая грамматика русского языка: Энциклопедический словарь / Под ред. В. Б. Крысько. М.: ИЦ «Азбуковник», 2020. С. 417–447.

- 18. Сичинава Д. В. Братец и сударь: энклитические обращения в стихе Грибоедова // Язык, литература, культура: Актуальные проблемы изучения и преподавания. Вып. 11. М.: Макс Пресс, 2015. С. 148–157.

- 19. Сичинава Д. В. Русская историческая акцентология и стиховедение: малознакомые ровесники // А. А. Кибрик и др. (ред.). ВАПросы языкознания: Мегасборник наностатей. Сб. ст. к юбилею В. А. Плунгяна. М.: Буки-Веди, 2020. С. 111–115.

- 20. Шапир М. И. «Тебе числа и меры нет». О возможностях и границах «точных методов» в гуманитарных науках // Вопросы языкознания. 2005. № 1. С. 43–62.

- 21. Шоу Дж. Т. Сомнительные «е́» в рифмах послелицейской поэзии Пушкина // Славянский стих. Лингвистическая и прикладная поэтика. Материалы международной конференции 23–27 июня 1998 г. / Ред. М. Л. Гаспаров, А. В. Прохоров, Т. В. Скулачева. М.: ЯСК, 2001. С. 267–274.

- 22. Щеглов Ю. Н. Еще раз о метрических отступлениях в «Silentium!» Тютчева // Х. Баран (ред.). Стих, язык, поэзия. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М.: РГГУ, 2006. С. 674–688.

- 23. Derksen R. Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden, Boston: Brill, 2008. 726 p. (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4).