- Код статьи

- S013161170027462-7-1

- DOI

- 10.31857/S013161170027462-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск 4

- Страницы

- 74-89

- Аннотация

Статья посвящена переводу романа Э. Л. Доктороу «Регтайм» (1975), выполненному В. П. Аксеновым для журнала «Иностранная литература» и опубликованному в 1978 г. Перевод Аксенова исследуется с разных сторон: как с собственно компаративной (выбор переводческих стратегий; языковые, стилистические и смысловые трансформации оригинального текста), так и с точки зрения творческой эволюции Аксенова (влияния американского романа на оригинальные сочинения автора середины 1970-х гг., прежде всего ‒ на роман «Ожог»). Общим местом в рецепции русскоязычного варианта «Регтайма» стало обсуждение стилистических вольностей Аксенова, не пожелавшего быть «невидимым», как того требует переводческая этика (согласно Лоуренсу Венути). В статье анализируется язык и стиль перевода и выясняется, когда и в чем именно русский писатель отступает от буквы Доктороу. Аксенов видоизменяет фактологичную и отстраненную нарративную манеру оригинала, насыщая ее внутренними монологами героев и усиливая намеченную американским писателем установку на субъективность исторического романа. Переводчик совмещает две стратегии, которые впервые введший их в научных оборот Фридрих Шлейермахер считал взаимоисключающими: доместикацию и форенизацию. К доместикации – то есть попытке адаптировать для местного читателя незнакомые явления инокультурной жизни – Аксенов прибегает только по необходимости (например, объяснить разницу температурных шкал Цельсия и Фаренгейта) или из цензурных соображений (заменить «неудобные» слова вроде «sexologist»). Форенизация же становится основным приемом: отсюда и обилие американизмов и намеренно «непереведенных» слов («дерби», «дарлинг»). Работа над «Регтаймом» заметно повлияла на неподцензурный opus magnum писателя – «Ожог». Подобно регтайму у Доктороу, Аксенов делает музыкальную форму композиционной и мотивной основой романа, в котором джаз – это ключевая метафора и духа эпохи, и мучительной ностальгии по ней.

- Ключевые слова

- В. П. Аксенов, Э. Л. Доктороу, «Регтайм», «невидимость переводчика», форенизация, доместикация, джазовая форма

- Дата публикации

- 04.10.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 188

Применительно к созданной В. П. Аксеновым русской версии романа Э. Л. Доктороу «Регтайм» невозможно говорить о «невидимости переводчика». Этим выражением его создатель, влиятельный теоретик перевода Лоуренс Венути, характеризует способность переводчика быть «прозрачным» для читателя – не отвлекая внимания на себя, позволить наилучшим образом «рассмотреть» авторский стиль и, в конечном счете, смысл оригинального текста [Venuti 1995: 5]. Эффекта «естественного», непереведенного текста Аксенов, однако, достигает, но совсем иными средствами. Критики и поклонники его перевода сходятся в том, что, читая «Регтайм» по-русски, получаешь не текст Доктороу, а новое сочинение продолжающего поиски жанра автора «Затоваренной бочкотары». Иначе говоря, «Регтаймом» Аксенов не начинает переводческую карьеру, а продолжает собственно писательскую.

Если таким авторитетам в мире художественного перевода, как Рита Райт-Ковалева, аксеновское самоуправство казалось недопустимым («наш милый Вася Аксенов» «перевел “Регтайм” на СВОЙ, аксеновский язык, – и погубил серьезную, строгую философскую книгу…» (слова из личного письма начинающему тогда переводчику Владимиру Бошняку1), то многим другим профессиональным переводчикам оно пришлось по вкусу, а некоторыми – даже было взято за образец. Например, тот же Владимир Бошняк, познакомивший русскоязычного читателя с «Заводным апельсином» Э. Бёрджеса и работавший над переводом романа Доктороу «Всемирная выставка» (1990), признавался: «Равняться я всю жизнь пытаюсь на Василия Аксенова в его переводческой ипостаси, на его доходящую до хулиганства раскованность и презрение к правилам и канонам»2 [Бошняк 2015]. В задачи настоящей статьи не входит оценка переводческой стратегии Аксенова, заключающейся в том, что писатель-переводчик не стесняется говорить на своем собственном языке. Наша цель – выяснить, в чем именно проявилось аксеновское хулиганство, обвинение в котором или восхищение которым стало общим местом в рецепции «Регтайма» по-русски.

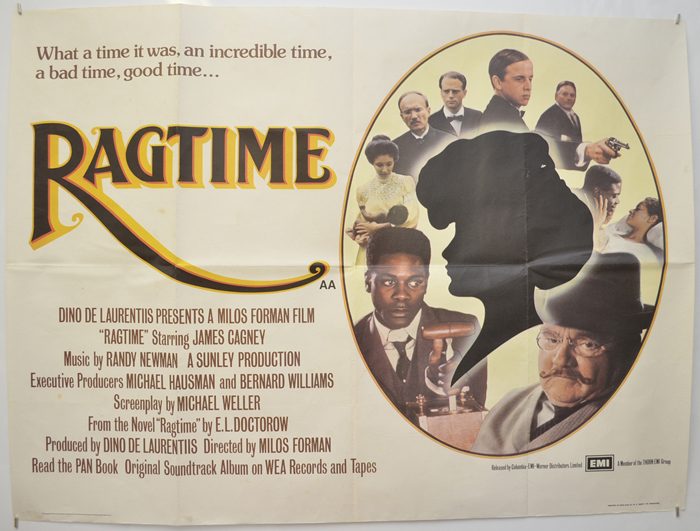

Текст Эдгара Лоуренса Доктороу можно рассматривать как тему для разнообразных стилевых вариаций Аксенова. В случае обоих писателей, музыкальная метафора – совсем не пуста. Жанр регтайма, расцветший в первые десятилетия ХХ в. – композиционная и мотивная основа романа с нарочито двусмысленным названием, обыгрывающим одновременно и музыкальный стиль, и эпоху, этим стилем ознаменованную (буквальное значение слов «rag time» ‒ рваное, обрывочное время). Это было проницательно применено Милошем Форманом, экранизировавшим американский роман в 1981 г., в слогане к фильму: «Good Time... Bad Time... Ragtime»3.

В начале 1970-х гг. в Америке регтайм переживает второе рождение: пластинки с записями регтаймов непризнанного при жизни афроамериканского композитора Скотта Джоплина становятся бестселлерами, а в 1977 г. о нем снимают целый биографический фильм4. Именно Джоплину принадлежит фраза, вынесенная Доктороу в эпиграф: «Не торопись. Играешь регтайм, никогда не спеши…» [Доктороу 1978, № 9: 32]. По мнению историка американской культуры, мода на регтайм, с одной стороны, поспособствовала коммерческому успеху названного в его честь романа, но, с другой, нанесла ущерб исторической строгости [Ostendorf 1991: 580]. Профессиональные историки нередко упрекали Доктороу в вольном обращении с фактами, анахронизмах и чисто романных натяжках, сделавших «историческое» повествование недопустимо субъективным. Автор одной из самых обстоятельных и по сути разгромных критических рецензий на «Регтайм» американский историк Кашинг Страут писал, что «Регтайму» как повествованию не хватает обобщающей, объективной точки зрения [Strout 1981]. Критика была справедливой: обширное полотно эпохи у Доктороу составлено из десятка тщательно выписанных индивидуальных портретов как исторических личностей – к примеру, первой в истории фотомодели Эвелин Несбит или знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини, – так и вымышленных: Тяти, Младшего Брата Матери или Отца, участника (вполне реальной) арктической экспедиции Роберта Пири.

Аксенов не только сохраняет «субъективизм» оригинального текста, но и усугубляет его, прибегая к набравшему огромную популярность к середине ХХ в. прозаическому приему внутренних монологов, практически низводящих авторскую речь до «заметок на полях». Например, желая передать незамысловатые душевные метания Эвелин Несбит во время судебного процесса над ее мужем Гарри К. Фсоу (Harry K. Thaw), Доктороу пишет: «She needed desperately to talk to someone and the only person she had ever been able to talk to was the man for whose death she was directly responsible» [Doctorow 1975: 80] («Ей отчаянно нужно было с кем-нибудь поговорить, и единственным человеком, с которым она когда-либо могла поговорить, был человек, за смерть которого она была непосредственно ответственна»). Взвешенные наблюдения американского романиста эмоционально окрашиваются в переводе: «О, как отчаянно она нуждалась сейчас в человеке, которому могла бы раскрыть душу, но этот единственный в мире человек погиб. О, он погиб из-за нее» [Доктороу 1978, № 9: 66]. Авторская оценка героев в переводе субъективируется и перепоручается самим героям. Например, в эпизоде, когда Гарри Гудини по воле случая попадает в дом Отца и Матери, Доктороу дает иллюзионисту сдержанную характеристику: «He was not without charm» [Doctorow 1975: 9] («Он не был лишен обаяния»). Перенося эту оценку во внутренний монолог Матери («Голубые его глаза обратились к Матери. Не лишен шарма, нет-нет. Он улыбнулся, и Мать, крупная блондинка, потупилась» [Доктороу 1978, № 9: 35. Курсив здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, мой. – Ю.К.]), Аксенов с первых же страниц романа подчеркивает заметное несходство Отца, сопротивляющегося быстрой трансформации современного мира, и Матери, с радостью принимающей освобождающие инновации (как и прогрессивный Гудини), и исподволь подготавливает читателя к будущим сюжетным поворотам, окончательно разводящим Отца и Мать [Ostendorf 1991: 585].

Аксенов в «Регтайме» невольно следует всем «вредным советам», которые могли бы быть даны начинающему переводчику, но уже вполне сложившемуся писателю. Согласно Венути, неумелый, «шитый белыми нитками» [Venuti 1995: 5] перевод отличает, например, то, что нейтральной литературной речи автора переводчик предпочитает разговорную и сленговую, стремясь дополнительно оживить исходный текст. В описании торжественного обеда, устроенного богачом Джоном Пирпонтом Морганом, переводчик и вовсе резок и не очень точен по сравнению с куда более сдержанным оригиналом:

| Перевод Аксенова | Текст Доктороу | Буквальный перевод |

| Их бабы боялись улыбнуться. Настоящие ведьмы. Верные супружницы больших человеков. Сознание своего значения высосало всю жизнь из их телес [Доктороу 1978, № 9: 85]. | No one of the women thought to laugh. They were hags. They were the loyal wives of great men and the hard pull of rampant achievement had sucked the life out of their flesh [Doctorow 1975: 128]. | Ни одна из женщин и не подумала рассмеяться. Они были ведьмами. Они были верными женами великих людей, и сильная тяга к безудержным достижениям высасывала жизнь из их плоти. |

В противовес негласным правилам переводческого хорошего тона [Venuti 1995: 5], Аксенов не избегает американизмов и иностранных словечек, а, напротив, заостряет на них читательское внимание, попросту «саботируя» их перевод на русский. Некоторые английские слова (в основном, конечно, самые общеупотребительные) попросту транслитерированы, видимо ради сохранения аутентичности высказывания:

| Перевод Аксенова | Текст Доктороу | Буквальный перевод |

| Теперь, дарлинг, когда Гарри вернется, обрадуй его этим. Стэнни Уайт широко улыбался [Доктороу 1978, № 9: 41]. | Now, darling, when Harry comes home you show him that, Stanny White said smiling broadly [Doctorow 1975: 24]. | Теперь, дорогая, когда Гарри вернется домой, ты покажешь ему это, ‒ сказал Стэнни Уайт, широко улыбаясь. |

| Перевод Аксенова | Текст Доктороу | Буквальный перевод |

| Это было то время в нашей истории, когда Уинслоу Хомер продуцировал свою живопись [Доктороу 1978, № 9: 33]. | This was the time in our history when Winslow Homer was doing his painting [Doctorow 1975: 12]. | Это было время в нашей истории, когда Уинслоу Гомер писал свои картины. |

За обилием американизмов и «непереведенных» слов кроется не только возможное незнание Аксеновым переводческого этикета. Писатель не позволяет забыть ни на миг, что перед нами американский роман, и его принадлежность к американской культуре и языку самоценна. Ради этой же показательной аутентичности Аксенов не упускает возможности сверкнуть американизмом в путевых очерках «Круглые сутки нон-стоп» (1976), которые публикуются в пору работы над переводом «Регтайма». Чужеродно, но заманчиво звучащие иностранные слова призваны дополнять и расцвечивать экзотические по советским меркам американские зарисовки: «Живые души проносились в своих спасательных пузырях-автомобилях по выгнутым дикими горбами фривэям…», «Автомат вдруг со звоном и миганьем разноцветных ламп разразился jackpot, то есть полной выдачей», «Твои собеседники слегка ерзают, поудобнее устраиваясь в креслах, закуривая, готовясь к бесконечному “дискашн”» [Аксенов 1976: 70, 79]. Более того, американизмы в аксеновских текстах 70-х могут сепарироваться от американского антуража и существовать самостоятельно, вкрапляясь в стилистический монолит художественного языка писателя. Так, в «Ожоге» они используются в зарисовке столицы СССР: «Обычнейший мрачный билдинг, каких в Москве сотни» [Аксенов 1999: 326]. Приверженность Аксенова к американизмам, бурно проявившаяся в «Регтайме», имеет глубокие корни, уходящие к изначальной мечте писателя о конвергенции между США и СССР – если не в строго политическом, то в литературном и языковом планах. В 1970-е эти мечты, как ни странно, не казались несбыточными: как лично для Аксенова, в 1975 году чудом отправившегося в Калифорнийский университет читать лекции по русской литературе, так и для советских литераторов в целом. Летом 1977 года в Москве вопреки всем препонам состоялась встреча советских и американских писателей, инспирированная редакцией журнала «Иностранная литература»5, – «разрядка напряженности» ощущалась и в литературном поле.

Переводческая стратегия, при которой культурные и языковые особенности источника не только не приглушаются, но, наоборот, подчеркиваются как самоценные, разумеется, не была изобретена Аксеновым. О форенизации как об одном из двух базовых методов перевода писал еще Фридрих Шлейермахер в 1813 году: «Тот же образ, то же впечатление, которые он [переводчик] сам получил от произведения благодаря знанию оригинального языка, он стремится донести до читателей и, следовательно, поставить их на свое, по сути, чуждое им место» [Schleiermacher 1838: 216]. Складывается ощущение, что Аксенов видит перед собой именно такую задачу – не вполне переводческую, но соавторскую: предложить читателю не буквальный перевод текста Доктороу, а красочно изложенное свое впечатление от этого текста, прочитанного и оцененного в оригинале. Несмотря на все насущные материальные причины (в одном из поздних интервью Аксенов отмахивался от излишне глубокомысленных предположений об истоках его переводческой деятельности, говоря, что «просто деньги нужны были. Это было, когда меня уже собирались выгонять из Союза писателей» [Аксенов 2003: 58]), роман Доктороу писатель выбрал и предложил в журнал «Иностранная литература» сам. Если это и была «халтура», то все же по любви. «Регтайм» Аксенов прочитал по-английски в 1975 году, вскоре после опубликования, и почти сразу обратился в редакцию журнала с идеей перевода. Языковое своеволие может объясняться азартом, с которым писатель взялся за роман, не оставивший его равнодушным. По Шлейермахеру, благодаря этой свободе работа переводчика и «переходит в более высокую область искусства» [Schleiermacher 1838: 209]. Однако теория Шлейермахера решительно расходится с практикой Аксенова: по мнению немецкого мыслителя, форенизация несовместима с противоположной стратегией – доместикацией.

«Одомашнивание» иностранных реалий для удобства внутреннего читателя имеет внушительную традицию. Переводчики стремились не столько изменить или обогатить «внутреннее представление об иностранной культуре» [Venuti 1998: 68], сколько заменить чуждые реалии местными. Аксенов тоже прибегает к доместикации, но только по необходимости. Так, вынужденно комментируя разницу температурных шкал, он все же не пересчитывает градусы по привычному Цельсию: «Ртуть подбиралась к 90 (Фаренгейта)» [Доктороу 1978, № 9: 35]. В оригинальном тексте никаких уточнений, конечно, нет: «The thermometer read in the high eighties» [Doctorow 1975: 11]. Или необходимо поясняет, что американцы называют завязанные под подбородком платки – babushka: «По ночам старые женщины в платках “бабушкой” отправлялись в морги искать своих мужей и сыновей» [Доктороу 1978, № 9: 37]. Русское слово приходится объяснять из-за сдвига значения при заимствовании: «Late at night old ladies in babushkas came to the morgue looking for their husbands and sons» [Doctorow 1975: 13].

По-настоящему полно доместикация проявляется в тех случаях, когда фрагмент текста не получается точно перевести из соображений (само)цензуры. Доктороу, включая в роман ключевые исторические фигуры первых десятилетий ХХ века, не может не упомянуть и о Зигмунде Фрейде, посетившем США в 1909 году: «A few professional alienists understood his importance, but to most of the public he appeared as some kind of German sexologist, an exponent of free love who used big words to talk about dirty things» [Doctorow 1975: 30]. «Неудобное» слово «сексолог» Аксенов заменяет на предельно понятные, знакомые еще по детскому фольклору слова считалочки и, продолжая воспроизводить профанный, «детский» взгляд на Фрейда, называет его «умником», совсем отступая от оригинала: «Горстка профессиональных психиатров понимала его значение, но для большинства публики он был немец-перец-колбаса, эдакий умник, проповедующий свободную любовь и пользующийся научными словами специально для того, чтобы говорить “пошлости”» [Доктороу 1978, № 9: 45]. Вероятно, схожие (цензурные) причины толкают писателя на «одомашнивание» сквернословия в комическом эпизоде, где описывается очередной трюк Гарри Гудини, повисшего на фасаде небоскреба: «A man was ginning at him, upside down, from a twelfth-floor window. Hey, Houdini, the man said, fuck you. Up yours, Jack, the magician replied» [Doctorow 1975: 264]. Житель Нью-Йорка в переводе Аксенова выражается не хуже любого русского: «“Эй, Гудини”, – сказал он, – “етиттвою, Гудини”. – “Взаимно, Джек”, – ответил ему волшебник» [Доктороу 1978, № 10: 180]. Таким образом, подход Аксенова можно назвать вынужденной доместикацией, когда знакомым заменяется запретное.

Палимпсест (аксеновский почерк поверх текста Доктороу) виден везде, где слово принадлежит повествователю, а порой и в репликах героев. Вместо суховатых и нарочито фактографических пассажей Доктороу – перед читателем перевода не только внутренние монологи персонажей, но и их внутренние же разговоры с воображаемыми собеседниками. Так устроен, например, эпизод, в котором Эвелин Несбит готовится к суду над ее мужем Гарри Фсоу. Доктороу в привычной ему нарративной манере всеведущего автора сообщает: «She was an artist’s model and aspiring actress. Stanford White had invited her to his apartment in the tower of Madison Square Garden and offered her champagne» [Doctorow 1975: 21]. Аксенов, полностью сохраняя не только фабулу, но и все детали этой истории, превращает ее буквально в репетицию речи Несбит перед судьей, написанную при этом в нейтральном третьем лице: «Она была натурщицей, Ваша Честь, и начинающей актрисой… В шампанском было кое-что лишнее, Ваша Честь» [Доктороу 1978, № 9: 40]. Точно таким же приемом – обращением к воображаемому собеседнику, которое позволяет вкрапить в монолит авторского текста квазидиалог, – Аксенов пользуется и в романе «Ожог», причем также в эпизоде из прошлого – в ретроспективном внутреннем монологе чекиста Чепцова, навязчивого спутника детских и взрослых кошмаров пятиликого протагониста романа: «Вот вы считаете, мадам, эти купюрки и даже не взглянете через окошечко, а ведь если бросить взгляд в далеко не бесцельно прожитые годы, можно такое увидеть, что у вас, мадам, маникюр с ноготков сползет от острых чувств…» [Аксенов 1999: 313]. Таким образом, Аксенов даже переводной роман превратил в «роман самовыражения» [Аксенов 2002: 179] ‒ именно этот жанр стал итогом поисков 1970-х годов и остался с писателем до самого конца.

Несправедливо было бы утверждать, что вдоволь самовыразившись в переводе, Аксенов остался глух к оригинальности романа Доктороу. Напротив, музыку рваной регтаймовой композиции писатель расслышал настолько хорошо, что воспроизвел ее принципы в собственном opus magnum – «Ожоге», и не только в нем. Именно с середины 1970-х, когда Аксенов работает над «Регтаймом», его сочинения перестают тяготеть к линейной композиции и поступенному развертыванию сюжета. Прославившие Аксенова оттепельные романы («Коллеги», «Звездный билет», «Пора, мой друг, пора»), как и малая проза золотой поры «Юности» (журнала), несмотря на неизбежные ретро- и проспективные вставки, имели в основе четко оформленную сюжетную линию, развивающуюся от начала к концу. Постоттепельные сочинения с их тягой к травелогу также не отличались «перекрученностью» композиции: сюжет управлялся механическим движением вперед – стронувшейся ли с места затоваренной бочкотарой, направленным ли научно-прогрессивным движением ученых навстречу «Золотой нашей Железке», приключениями ли чудо-пионера Геннадия Стратофонтова из детской дилогии или автопутешествием Павла Дурова, ищущего свой оригинальный жанр. Начиная с «Ожога», работа над которым велась одновременно с переводом, Аксенов предпочитает линейности технику (кино)монтажа, прямой хронологии магистральной сюжетной линии – чередование нескольких главных тем с их бесчисленными вариациями.

Доктороу строит свой нарратив как бы из «подвижных частей» («moveable parts» [Ostendorf 1991: 585]), подобных музыкальным темам в регтайме. Обычно их четыре, они перемежаются, сливаются и вновь разделяются, что в музыке называется контрапунктом. Четырьмя самостоятельными мелодиями «Регтайма» могут считаться четыре сюжетные линии: истории трех вымышленных семей – 1) Отца, Матери и Малыша; 2) иммигрантов Мамки, Тяти и Малышки; 3) чернокожего пианиста Колхауса Уокера Младшего, его невесты Сары и их маленького беби. Четвертая (4) мелодия слагается из множества исторических персонажей. Подвижные части – музыкальные темы – скреплены монтажно, чуть ли не механическим переключением внимания с одной на другую, без претензии на логичность и оправданность переходов. Монтажная техника нарратива Доктороу оправдывает его case studies [Ostendorf 1991: 584]: американский романист исследует частные случаи и далеко не всегда типичные лица. Так, лишь временно, но значительно появление в романе анархистки Эммы Гольдман (у Аксенова – Голдман), связывающей сюжетные линии Эвелин Несбит и социалиста Тяти (и вымышленный Тятя, и реальная Гольдман – покинувшие Российскую Империю евреи); правозащитника и политика Букера Ти Вашингтона («самого знаменитого американского негра своего времени» [Доктороу 1978, № 10: 166]), пытающегося вразумить взбунтовавшегося Колхауса Уокера, и даже эрцгерцога Франца-Фердинанда, изъявившего желание посмотреть, как знаменитый иллюзионист Гарри Гудини летает на биплане «Вуазен».

Музыкальная форма, как и монтажная склейка частностей, образующих целое, становится проводником ностальгии – по истории, по эпохе регтайма, – наполняемой уже современными автору ассоциациями [Ostendorf 1991: 585]. По-видимому, композиционное решение Доктороу пришлось по вкусу Аксенову именно поэтому: центральным нервом «Ожога», «истерической книги», как называет ее автор уже в постсоветское время6, является болезненная и местами горькая ностальгия по «золотому веку» советского подпольного джаза, а также иллюзиям «шестидесятников». Не единожды отмечено, что в «Ожоге» «движущей силой является джаз»: «синкопированный стиль, запутанная, причудливая композиция, некий синтез искусств» [Нива 1999: 241]. Несмотря на историческую точность подзаголовка аксеновского романа – «Поздние Шестидесятые – ранние Семидесятые», «герой не ищет, как казалось бы естественным, объективную истину» [Вайль, Генис 1982: 81]. Старательно доводя субъективность героев до предела в переводе, автор «Ожога» в собственном сочинении за эти пределы вышел и достиг исповедальности. Благо это историческое прошлое было совсем недавно лично прожитым настоящим (чего не скажешь о начале ХХ века у Доктороу). По достоинству оценив преимущества личных историй над безличной Историей, Аксенов последовал примеру американского романиста и занялся «case studies» на свой оригинальный манер. С одной стороны, в «Ожоге» немало исторических лиц – реальных людей, выведенных как под своими именами (например, Олег Табаков, играющий буфетчицу в поставленной «Современником» пьесе Аксенова «Всегда в продаже», 1972), так и под весьма прозрачными псевдонимами – в главе «Пантелей Аполлинариевич Пантелей рассказывает в третьем лице о том, как однажды кончилась его молодость» писателя распекает Глава – Кукита Кусеевич, в котором невозможно не узнать Хрущева.

С другой стороны, легко узнаваемые исторические лица не имеют своей темы, своей мелодии, они – лишь аккомпанемент для героев вымышленных. «Частные случаи» главных персонажей исследованы скрупулезно, любовно и безжалостно, пусть и в хаотической перебивке джазового контрапункта (они появляются, исчезают и снова выныривают в главах романа по закону джазового свинга – то за счет постоянных и непредсказуемых отклонений от темы, то сливаясь с ней). Первостепенные в романе личности по отдельности даже имеют прототипы, а потому претендуют на неповторимость своего «кейса»: «вот Алексей Козлов7, вот скульптор Эрнст Неизвестный, а вот хирург Ильгиз Ибатуллин…» [Петров 2012: 206], воплотившиеся в Самсоне Аполлинариевиче Саблере, Радии Аполлинариевиче Хвастищеве и Геннадии Аполлинариевиче Малькольмове... Есть прототип и у писателя Пантелея Аполлинариевича Пантелея: сам Аксенов. Он-то (писатель) и является главным «кейсом», главной музыкальной темой, видоизменяющейся в пяти вариациях. «Этот конструктивный принцип несколько назойливо заявлен уже в начале романа, в главах с одинаковым названием “ABCDE”, описывающих один и тот же эпизод, происходящий в одном и том же месте и в одно и то же время» [Немзер 1991: 245]. Итак, историческая многоликость эпохи (по примеру Доктороу) у Аксенова оборачивается «прорывом к высшей субъективной Истине»: «кульминацией достижения тождества самому себе» [Вайль, Генис 1982: 81].

В запоздалой (1989) рецензии на повесть «Золотая наша Железка» (1973) Евгений Сидоров, вспоминая об удачном переводе американского романа, констатирует: «Потому и “регтайм”, что ретро-ритм задает движение этой вещи» [Сидоров 1989: 44]. Считая, что «самое лучшее» у Аксенова это все-таки воспоминания (ретро), критик резко противопоставляет «меланхолические импровизации» на тему «золотых наших шестидесятых» в «Железке» и беспощадное и бесповоротное «прощание с романтическими идеалами молодости» в «Ожоге» [Сидоров 1989: 44–45]. Но ведь повесть и роман писались почти одновременно. Бесспорно, контраст интонаций определяется авторской интенцией: «буколическую» «Железку» Аксенов мыслил «проходной», пригодной для советской печати, поэтому «шумовая музыка джаст» звучит в ней ничуть не громче «песен старших братьев» ‒ идеологически неприкосновенных военных, фронтовых песен [Аксенов 1980: 157]. О публикации же в СССР «Ожога», написанного «назло всякого рода идеологическим и эстетическим табу», автор и не помышлял [Сидоров 1989: 44]. Но не прошло даром и чтение «Регтайма» Доктороу – «синкопирующего и коллажного», наглядно показавшего Аксенову освобождающую силу музыкальной энергии. Так в литературной эволюции писателя, в которой, по его позднейшему убеждению, не было «ничего личного» [Аксенов 2002: 178], отразился «генеральный процесс» музыкальной истории: регтайм приблизил ощущение джаза [From Piano Thumping… 1973: 54].

Библиография

- 1. Аксенов В. Круглые сутки нон-стоп. Впечатления, размышления, приключения // Новый мир. 1976. № 8. С. 51–122.

- 2. Аксенов В. Золотая наша Железка. Ann Arbor, 1980. 189 с.

- 3. Аксенов В. П. Ожог. М.: Изограф; ЭКСМО-Пресс, 1999. 496 с.

- 4. Аксенов В. Чудо или чудачество. О судьбе романа // Октябрь. 2002. № 8. С. 171–179.

- 5. Аксенов В. «Американским писателем я так и не стал» / Запись С. Силаковой // Иностранная литература. 2003. № 1. С. 56–61.

- 6. Вайль П., Генис А. Разгром (В. Аксенов) // Вайль П., Генис А. Современная русская проза. Ann Arbor: Эрмитаж, 1982. С. 77–92.

- 7. Доктороу Э. Л. Регтайм / Пер. с англ. В. Аксенова // Иностранная литература. 1978. № 9. С. 32–90; № 10. С. 119–181.

- 8. Козлов А. Козел на саксе. М.: Вагриус, 1998. 445 с.

- 9. Немзер А. Странная вещь, непонятная вещь // Новый мир. 1991. № 11. С. 243–249.

- 10. Нива Ж. Прозаики-нонконформисты. Ожог Аксенова // Нива Ж. Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе. М.: Высшая школа, 1999. С. 240–242.

- 11. Петров Д. Василий Аксенов. Сентиментальное путешествие. М.: Эксмо, 2012. 544 с.

- 12. Сидоров Е. Регтайм в стиле Аксенова // Юность. 1989. № 7. С. 44–45.

- 13. Bessom M. E. From Piano Thumping to the Concert Stage: The Rise of Ragtime // Music Educators Journal, 1973. Vol. 59. No. 8. P. 53–56.

- 14. Doctorow E. L. Ragtime. New York, Random House, 1975. 270 p.

- 15. Ostendorf B. The Musical World of Doctorow's Ragtime // American Quarterly. 1991. Vol. 43. No. 4. P. 579–601.

- 16. Schleiermacher Fr. Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens // Schleiermacher Fr. Sämmtliche Werke. Abteilung 3. Zur Philosophie. Band 2. Berlin, 1838. S. 207–246.

- 17. Strout C. The veracious imagination: Essays in American history, literature, and biography. Middletown, 1981. 301 p.

- 18. Venuti L. The translator’s invisibility. London, Routledge, 1995. 353 p.

- 19. Venuti L. The scandals of translation: Towards an ethics of difference. London; New York, Routledge, 1998. 210 p.

2. Бошняк Владимир. «Настоящей литературы просто больше нет» // Москва 24. 2015. 18 ноября [Электронный ресурс]. URL: >>>> (дата обращения: 06.07.2022).