- Код статьи

- S032103910010682-3-1

- DOI

- 10.31857/S032103910010682-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 81 / Выпуск 2

- Страницы

- 340-393

- Аннотация

В статье представлен обзор украшений из благородного коралла (Corallium rubrum) в Евразии в эпоху раннего железного века. Особое внимание уделено находкам украшений из коралла в погребениях кочевников Евразии. Ранние находки коралловых бус в Южном Приуралье можно объяснить контактами с Ахеменидским Ираном, где коралл использовался для изготовления бус, бисера и подвесок. Рассматриваются возможные пути распространения коралла в Евразии в последующую эпоху, вероятно, обусловленного меняющимися политическими обстоятельствами. Анализируется хронологическая эволюция форм подвесок и коралловых бус у кочевников, их корреляция со статусом погребений. В последние века до н.э. коралл начинает использоваться в качестве элементов ювелирных изделий, вставок в пряжки и поясные пластины южносибирского и центральноазиатского происхождения, а к I в. н.э.– для инкрустации широкого спектра изделий и украшений из золота, найденных в сарматских погребениях Северного Причерноморья. Есть основания рассматривать некоторые из них как импорты из Центральной Азии, другие – как изделия боспорских мастеров. Если у кельтов вставки из коралла были маркерами не только престижных предметов, то у кочевников Евразии I в. до н.э. – I в. н.э. – исключительно предметов, сопряженных с высоким социальным статусом владельца.

- Ключевые слова

- благородный коралл, бусы, подвески, элементы декора ювелирных украшений и предметов торевтики, скифы, сарматы, хунну, кочевники, Средиземноморье, Причерноморье, Центральная Азия, Китай, Сибирь, Евразия.

- Дата публикации

- 28.06.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 181

В статье представлен обзор украшений из благородного коралла (Corallium rubrum) в Средиземноморье, Причерноморье, на Ближнем Востоке и в Евразии в эпоху раннего железного века, причем особое внимание уделено находкам украшений из коралла в погребениях кочевников Евразии.

ДАННЫЕ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Феофраст (372–287 гг. до н.э.) писал, что коралл растет в море (Lap. 38)1. Педаний Диоскорид (ок. 40–90 гг. н.э.), родившийся в Аназарабе в Киликии, отмечал, что красные кораллы (Corallium nobile) находят у западного побережья Южной Италии, указывая на мыс Пахин в районе Сиракуз как наиболее важный источник (Mat. med. V. 139)2. Об этом же писал и Плиний (NH. XXXII. 11), отмечая, что наиболее ценными источниками его являются районы острова Стоехадес в Галльском заливе, а также Эолийские острова и город Дрепана в Сицилийском море; кроме того, коралл произрастает в Грависке и у побережья Неаполя в Кампании, указывая также на кораллы, происходящие из Персидского залива и Красного моря3.

Автор «Перипла Эритрейского моря» отмечал, что кораллы были ценным предметом экспорта из Средиземноморья в Индию4 и не исключено, что значительная часть кораллов, по крайней мере в первые века н.э., отправлялась в Индию, тогда как сами римляне не слишком широко использовали этот материал5. На кораблях их доставляли в Барбарикон, порт в устье Инда, на территории современного Пакистана (Peripl. m. Rubr. 13. 39)6, и южнее, в Баригазу, в устье реки Нармады на северо-западе Индии (Peripl. m. Rubr. 16. 49)7, и в Музирис, на юго-западе Индостана (Peripl. m. Rubr. 18. 56)8. По мнению Л. Кассона, средиземноморский коралл вряд ли был важным товаром в экспорте в Индию, поскольку считалось, что он недостаточно высокого качества. Между тем, как отмечает М.Д. Бухарин, данные индийской традиции говорят о значительной заинтересованности местных царей в средиземноморских кораллах9. В ранних буддийских анналах имеется сообщение о том, что царь Цейлона Бхатикабхая отправил в Рим дары в ответ на груз красного коралла, полученный от императора Клавдия10.

5. Feugère 2000, 205–210.

6. Casson 1989, 75; Sherkova 1991, 52, 56–57; Feugère 2000, 206; Bukharin 2007, 56; Żuchowska 2013, 383; McLaughlin 2014, 152–153; Vivero 2017, 15.

7. Casson 1989, 81, 85; Sherkova 1991, 52, 56–57; Feugère 2000, 206; Bukharin 2007, 58; Żuchowska 2013, 383; McLaughlin 2014, 165; Vivero 2017, 16.

8. Francis 2002, 156; Bukharin 2007, 60; McLaughlin 2014, 175.

9. Casson 1989, 163; ср. Bukharin 2007, 120; McLaughlin 2014–2015, 24–25.

10. Schwarz 1974, 37–38; McLaughlin 2010, 119; 2014, 198–199; 2014–2015, 21–23; Székely 2018, 53.

Считается, что кораллы впервые стали поступать в Китай в эпоху Хань с запада, а первая информация о кораллах в Китае содержится в поэме Сыма Сянжу (179–117 гг. до н.э.)11. В Хоу Ханьшу («История империи Поздняя Хань»), в исторической хронике, охватывающей период с 25 по 200 г. н.э. составленной в V в. н.э. историком Фань Е, кораллы включены в состав товаров, привозившихся с территории Римской империи (Da Qin)12. C наибольшей вероятностью средиземноморские кораллы поступали в Китай по южному морскому пути через Индию, при этом не исключается и возможность их поступления сухим путем через Иран и Центральную Азию13.

12. Hill 2003, sect. 12, n. 5 (URL: https://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/hou_han_shu.html#sec12; дата обращения: 13.05.2021).

13. Hill 2003, sect. 12, n. 1 (URL: >>>> дата обращения: 13.05.2021). См. также: Davis-Kimball 2002, 339; Yang Juping, 2013, 88; McLaughlin 2014, 209; Żuchowska 2016, 29–30.

КОРАЛЛЫ В ЕГИПТЕ

Бусы и веточки коралла известны по находкам в археологических памятниках Египта начиная с додинастического периода14. В Навкратисе коралл как материал для бус был особенно распространен именно в персидский период, в V в. до н.э., по сравнению с предыдущим периодом и птолемеевским временем здесь было найдено два ожерелья из цилиндрических пронизей розового коралла и одна бусина нерегулярной формы15.

15. Thomas, Acosta 2018, 21–22, fig. 47; 25.

Хотя в некоторых текстах на санскрите из долины Инда, датируемых II–I вв. до н.э., используется термин «alasandraka», обозначающий красный коралл, как предполагается, указывающий на то, что кораллы поступали в Индию в это время через Александрию16, находки кораллов в комплексах эллинистического времени здесь неизвестны.

Значительные количества необработанного красного коралла местного происхождения и бус, датирующихся I–V вв. н.э., были найдены при раскопках Береники, египетского порта на Красном море. Предназначались ли они для использования на месте или для экспорта в Индию, однако, неясно17. Из слоев позднеантичного времени в Александрии происходит больше 600 фрагментов средиземноморского коралла, преимущественно необработанного, но встречаются заготовки и готовые бусины – все это предполагает обработку коралла на месте18, возможно, перед дальнейшей транспортировкой в Индию19.

18. Morand 2020, 4, table 1; 7–8; 15–16, fig. 19.

19. De Romanis 2000, 211; Sidebotham 2011, 238; Morand 2020, 16.

Находки фрагментов веточек коралла происходят из погребений конца I в. до н.э. – начала II в. н.э. некрополя первых веков н.э. в Эд-Дур в ОАЕ20. При этом в раннеимператорское время коралловые бусы в Египте и Нубии практически неизвестны21. Значительно чаще они встречаются в позднеантичное и раннесредневековое время, преимущественно как цилиндрические пронизи22, но известны и редкие подвески из веточек коралла23.

21. Then-Obłuska 2019, 273.

22. Then-Obłuska, Pleşa 2019, 55, fig. 2, 6.14; 4, 11.1; 5, 20.3; 6, 25.5, 23.2; 7, 27.2. См. также бусы из Куа эль-Кебир, хранящиеся в Манчестере: Endt-Jones 2013, 44–45, fig. 26.

23. Then-Obłuska, Pleşa 2019, 55, fig. 5, 20.4.

КОРАЛЛЫ В ГРЕЦИИ

Хотя коралл применялся в Средиземноморье для изготовления бус по крайней мере с VI тыс. до н.э.24, в Греции бусы из коралла использовались довольно редко, а необработанные веточки кораллов происходят главным образом из греческих святилищ, как правило, посвященных Гере или Посейдону, реже – Аполлону, Афине, в Южной Италии, Греции и Малой Азии, где они были найдены в основном в комплексах архаического времени; здесь встречаются также веточки коралла с прочерченным декором, а также резные подвески разных форм, в том числе в оправах25. Находки из комплексов, датирующихся позднее IV в. до н.э., мне неизвестны.

25. Hermary 2000, 135–138; Tassignon 2005, 289–300; Quercia 2008, 203–208; Theodoropoulou 2013, 199, 200, 207, 214; 2017, 81–85, fig. 10, 1–2; d’Annibale 2018, 481–484.

КОРАЛЛЫ В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ В ЭПОХУ РАННЕГО ЛАТЕНА

Изделия и вставки из коралла получили широкое распространение в Западной и Центральной Европе в VII–II вв. до н.э., прежде всего в эпоху Латена26, встречаясь не только в погребениях элиты, но и более широкого круга, погребениях своеобразного «среднего класса»27. Отметим, что на территории Восточной части Балканского полуострова, в Нижнем Подунавье в кельтских погребениях IV–III вв. до н.э. коралловые бусы и подвески довольно редки28.

27. Fürst 2014, 41, 43.

28. Rustoiu, Ursuţiu 2013, 79–80; Rustoiu 2015, 367, fig. 3; 369–370; 2017, 185, 195, 196, 199; Blečić Kavur, Kavur 2017, 102–105; Horváth 2017, 54, 55, fig. 3, 7–8; 2019, 109, 110, pl. II, 2.8; IV, 6; VI, 9.

КОРАЛЛЫ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Бусы и подвески из кораллов в Римской империи чрезвычайно редки. Из Помпей происходит несколько фрагментов необработанных кораллов, бус и подвесок, выполненных в форме фаллоса29. Судя по контексту находки из инсулы VI.1, она датируется второй третью I в. н.э.30 Предполагается, что редкость находок коралла, который чаще использовался для изготовления небольших фигурок, подвесок и камей, нежели бус31, связана с его высоким спросом на Востоке, куда он вывозился, что превратило его в очень дорогой материал32. О дороговизне и редкости коралла писал Плиний (NH. 32. 23). Дополнительно на редкое использование кораллов мог повлиять тот факт, что их очень ценили кельты33.

30. Cool 2016, 46–47, no. 143, fig. 2, 12.

31. Feugère 2000, 206–208, fig. 1–3. См. бусы из коралла Feugère 2000, 208, fig. 4; The Colchester Archaeologist 16, 2003, 13 (URL: >>>> дата обращения: 16.05.2021).

32. Feugère 2000, 206; Cool 2016, 47; van Aerde 2018, 219–220.

33. Feugère 2000, 207.

Исключением является мастерская, в которой изготавливались бусы из коралла и сердолика, которая локализуется в vicus Тибискума в Дакии – она существовала во II в. н.э.34, и производство ее было рассчитано на сарматские племена хинтерланда, где были найдены в том числе и бусы из обрезков веточек коралла; здесь они были относительно редки во II–III вв. и получили большее распространение в III–IV вв. н.э.35

35. Vaday 1989, 106, Abb. 25, 20–22; 2016, 759, 765, 769, Abb. 3, 8; Grumeza 2011, 186, 192, M14; pl. X, 3; 2014, 102–103, fig. 35, 1; 2016, 455.

На территории Паннонии, Реции и Галлии коралловые цилиндрические пронизи и бусы из обработанных отрезков веточек появляются в кладах конца II – начала IVв. н.э. В IV–V вв. они получают распространение в некрополях восточного барбарикума, на Нижнем Дунае и на территории Центральной и Юго-Западной Германии36. В Британии бусы из коралла появляются в более массовом количестве начиная с IV в. н.э.37 В позднеантичную эпоху коралл использовался также как материал для магических гемм, как правило, с изображением Горгоны или Гекаты38.

37. Cool 2010, 294.

38. Faraone 2016, 105, 108; 2019, 184, n. 59.

КОРАЛЛЫ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

В античных некрополях Северного Причерноморья бусы из коралла довольно редки и происходят преимущественно из погребений первых веков н.э., хотя наиболее ранние образцы, как отмечала Е.М. Алексеева, встречаются в погребениях IV в. до н.э. (вместе с тем в списке типов бус наиболее ранние комплексы относятся к III–II вв. до н.э.)39. Это же касается в основном и использованных в качестве подвесок веточек кораллов, которые всегда просверлены параллельно волокнистой структуре ствола коралла, хотя отмечаются и отдельные находки, происходящие из погребений III–II вв. до н.э. в Танаисе и на Беглицкой косе40, а также находки бус в склепе II в. до н.э. на Таманском полуострове41, в меотском погребении этого же времени Тенгинского могильника в Закубанье42, бус и подвесок – в погребениях Чегемского могильника в Центральном Предкавказье43. Что касается датировки комплексов из могильника на Беглицкой косе, то надежно датированные греческой керамикой комплексы этого могильника относят ко второй половине IV – первой трети III в. до н.э.44 Соответственно, если «маленький кусочек коралла» из раскопок поселения холм А V в. до н.э. у Киммерика на Керченском полуострове45 действительно является кораллом, то на сегодняшний день – это древнейшая находка в Северном Причерноморье.

40. Alekseeva 1982, 30, тип 9, табл. 43, 34–38, 42.

41. Limberis, Marchenko 2010, 156, рис. 2, 9; 8, 2.

42. Beglova 2005, 167–170, рис. 6, 2. 9. 15–16. 37. 39–40. 57. 62; Beglova, Erlikh 2018, 82–83, № 3, 5, 11, 17, рис. 113, 37. 39–40. 62–63.

43. Kerefov 1985, 206, рис. 4, 13; 13, 35–39; 16, 111.

44. Kovalenko 2009, 13; Polin 2014, 513–515.

45. Kruglikova 1975, 36.

Сравнительно недавно опубликованные редкие находки бус цилиндрической формы и просверленных веточек из Цемдолинского могильника и некрополя в Широкой балке происходят из погребений I–II вв. н.э.46 II в. н.э. датируется и костяк D в склепе № 11450/2001 некрополя Фанагории, в котором нашли «фрагмент вытянутой подвески с обломанной петелькой розового коралла»47, и погребение № 11/1994 того же некрополя, в котором была цилиндрическая пронизь48. Известны также находки короткоцилиндрической пронизи в погребении I в. до н.э. – II в. н.э. в Танаисе49, цилиндрической коралловой пронизи и трех трапециевидных подвесок – в слое разрушения цитадели городища Артезиан в Восточном Крыму 46–47 гг. н.э.50 Среди бус из раскопок некрополя Танаиса I–II вв. н.э. две коралловые бусины составляют 0,17%, а среди бус некрополя II–III вв. н.э. они вообще не представлены51. Чрезвычайно редки находки из коралла в некрополе Херсонеса II–III вв. н.э.52, где была найдена, в частности, веточка коралла в обоймах на двух концах, золотой и серебряной, предположительно – часть сложного украшения53.

47. Bespalyy, Vereshchagin 2013, 156.

48. Shavyrina, Voroshilova 2013, 460, рис. 27, 3.

49. Arsen’eva et al. 2001, 143, № 335, 60ж; 215, табл. 58, 726.

50. Vinokurov, Treister 2015, 232, прим. 9 (П.о. 2013 г.: № 2350/51–54).

51. Tikhonova 2018, 256–257.

52. Zhuravlev et al. 2017, 79, № 138, табл. 39; 40; 44.

53. Zhuravlev et al. 2017, 166, № 345, табл. 92; Zhuravlev, Kostromichev 2017, 84, табл. 33, 6.

Коралловые бусины встречены в гробнице III в. н.э. № 43 некрополя Армазисхеви в кавказской Иберии54 и более поздних погребениях этого некрополя и некрополя Самтавро. В золотых наконечниках пояса из гробницы № 18 в Армазисхеви отмечаются вставки из коралла55. В погребениях того же некрополя IV в. н.э. были довольно часто найдены бронзовые булавки с навершиями из коралла шаровидной или цилиндрической формы56.

55. Apakidze et al. 1958, 118, № 188, табл. LXXXVIII, верхний ряд, крайние.

56. Lomtatidze 1955, 94; Apakidze et al. 1958, 154–155.

Шире представлены находки в погребениях эпохи поздней античности и раннего средневековья в Северном Причерноморье57, на Северном58 и Северо-Восточном59 Кавказе. Интересно, что если в погребениях V–VI вв. н.э. бусы из коралла в могильнике Дюрсо преобладали, то в более позднее время они здесь практически неизвестны60.

58. Mastykova 2009, 104–105, рис. 114, 21–23; Mastykova et al. 2016, 29, кат. 219–250; табл. 24, 37.

59. Malashev 2016,164, рис. 10, 2–7.

60. Kovalevskaya 2010, 217, рис. 2; 218; 2015, 92.

КОРАЛЛЫ В ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ

В доахеменидское время использование коралла в Месопотамии и на Ближнем Востоке не зафиксировано61. В Передней Азии в ахеменидскую эпоху коралл использовался, но довольно редко – как материал для бус62 и подвесок из необработанных отрезков веточек с отверстиями63 из двух погребений некрополя Камид эль-Лоз в Ливане или в виде отрезка веточки цилиндрической формы с обмоткой и петлей из бронзовой проволоки в центре для подвешивания – из Персеполя64. В кладе из Пасаргад был найден кусочек необработанной ветки розового коралла дл. 2,2 см и 50 бисерин из розового коралла65.

62. Камид-эль-Лоз, Ливан: Poppa 1978, 35, 42, 65–66, типы 2–3, 7; 114, Nr. 3k; 121–124, Nr. 4i, m; 7a; 31, 36, 50; погребения № 63 и 76: Taf. 19, 5.11; 23, 39–43; Rehm 1992, 104, Nr. D.5.

63. Камид-эль-Лоз, Ливан: Poppa 1978, 35, 66, тип 10; 123–124, Nr. 10, 12, 23–25, 53, 58; погребение № 76: Taf. 23, 28–35.

64. Schmidt 1957, 144, pl. 43, 51; Rehm 1992, 131, Nr. E.23.

65. Stronach 1978, 172, no. 34–35, pl. 157d.

КОРАЛЛЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Считается, что в Хорезме коралловые бусы (в форме дисков, бисера, бочонковидных и цилиндрических пронизей) появляются лишь в памятниках III в. н.э.66, однако, судя по находке с городища Калалы Гыр 2 (рис. 1, 18), такие бусы впервые появляются здесь не позднее II в. до н.э.67 Золотые серьги в форме крючков с вертикальными элементами из согнутых спиралью проволочек с промежуточными бусинками и подвесками из веточек коралла были найдены в погребениях Чирикрабатской культуры, мавзолеях Бабиш-Мулла 2 (рис. 2, 5) и Чирик 268 и городище Чирик-рабат 569 IV–II вв. до н.э. (рис. 2, 6) в Восточном Приаралье. На городище Чирик-Рабат известны находки отрезков веточек коралла красновато-оранжевого цвета длиной 1,3–2,0 см (рис. 2, 3)70.

67. Veynberg 2004, 163, № 7.

68. Tolstov 1962, 166, рис. 94 (вверху в центре); Vaynberg, Levina 1992, 54, табл. XIV, 17. 38; 1993, 88, рис. 83, 70. 81; Rapoport et al. 2000, 138, 139, рис. 8, 17.38; илл. 44.

69. Cat. Almaty 2009, 357, КП 27169/4a; Kurmankulov, Utubaev 2017, 200.

70. Cat. Almaty 2009, 291, КП 27169/9a–в; Kurmankulov, Torezhanova 2011, 121–122; 2014, 214, рис. 5.

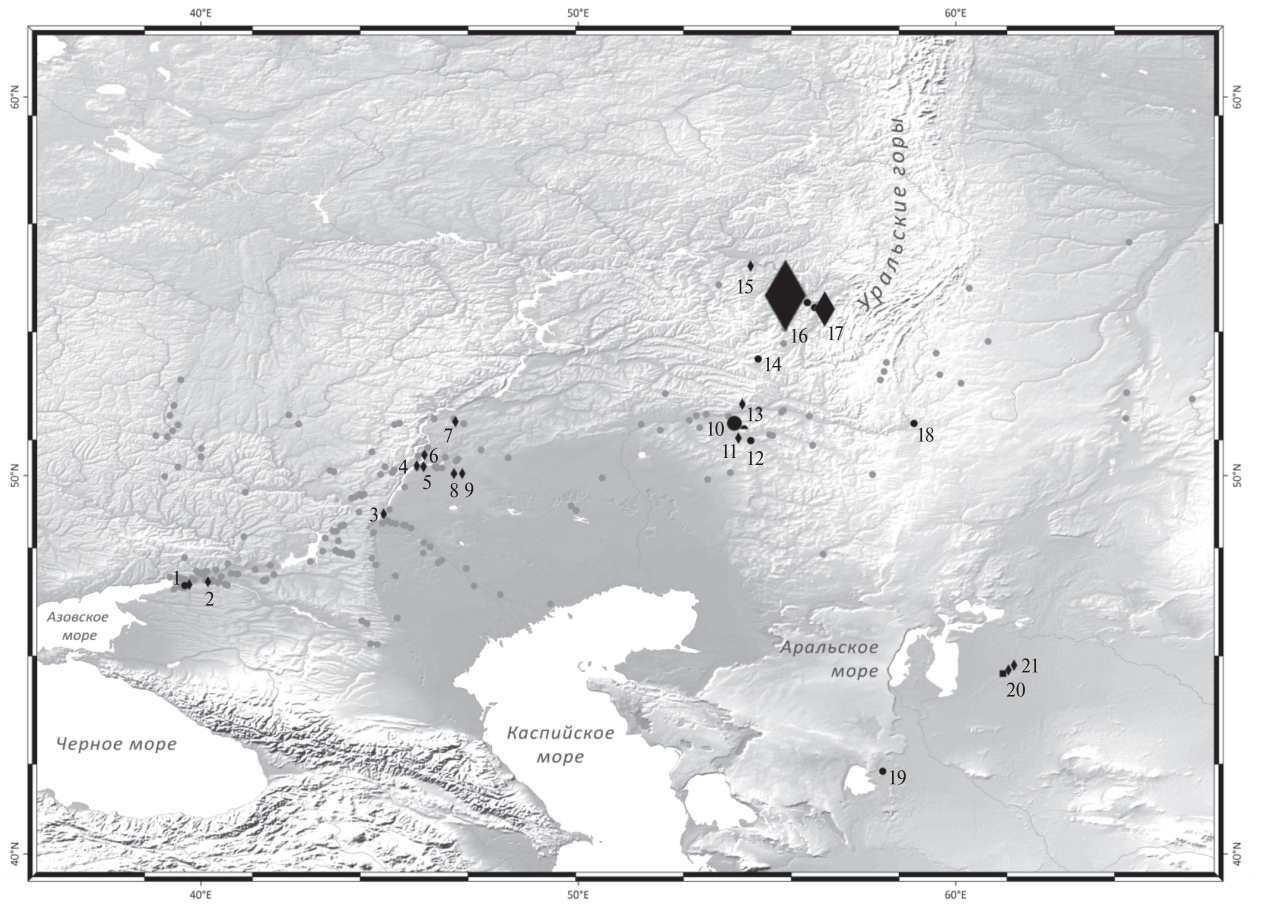

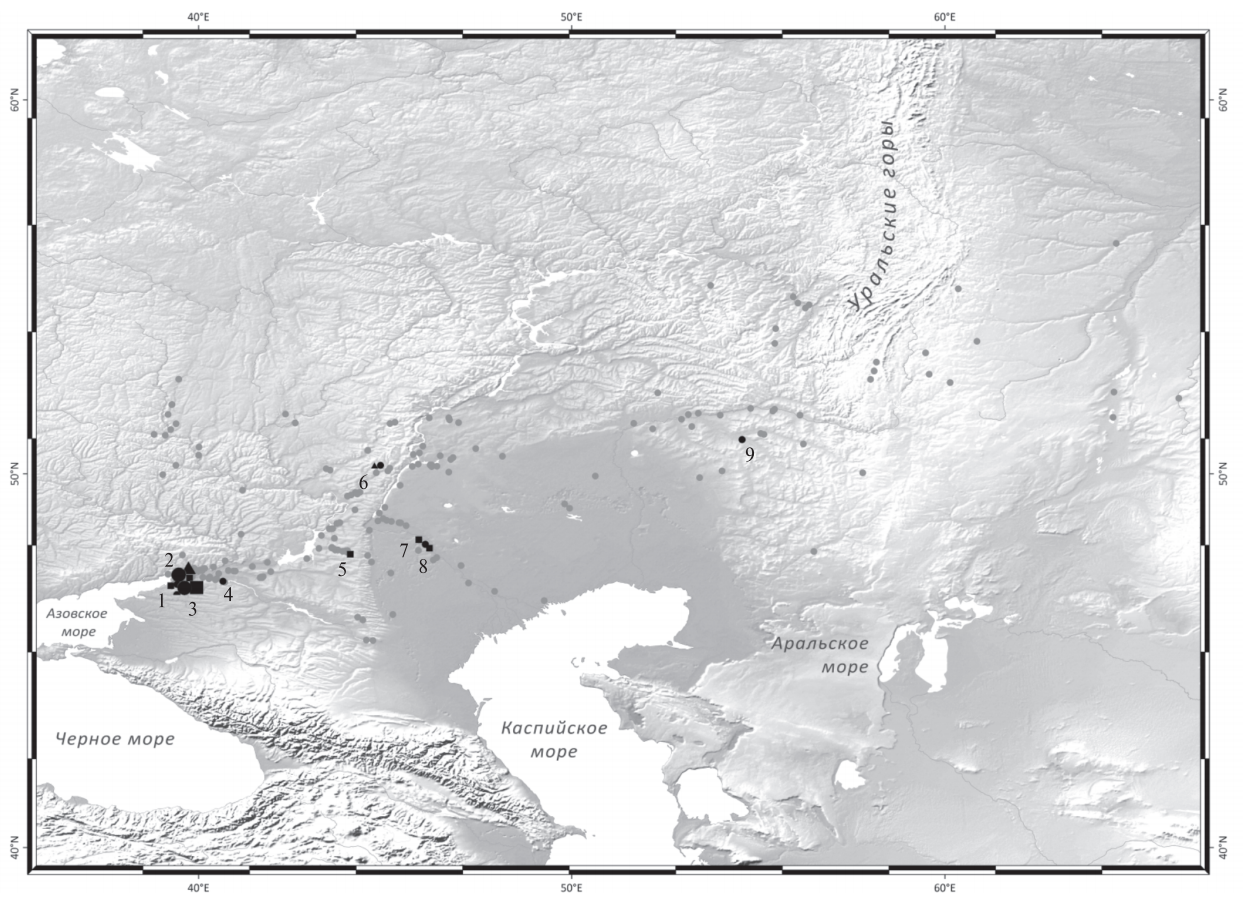

Рис. 1. Распространение коралловых бус и подвесок в памятниках Хорезма, чирикрабатской культуры и раннесарматских погребениях в Южном Приуралье, Нижнем Поволжье и Нижнем Подонье. Условные обозначения: ромб – подвески из веточек, круг – бусы, бисер; квадрат – бусы из веточек с продольным каналом; полукруг – вставки, инкрустации. 1 – Высочино-V; 2 – Радутка; 3 – Волжский; 4 – Бережновский-II; 5 – Политотдельское; 6 – Белокаменка; 7 – Мариенталь; 8 – Альт-Ваймар; 9 – Шульц; 10 – Филипповка; 11 – Привольное; 12 – Покровка; 13 – Переволоцкий; 14 – Прохоровка; 15 – Атасово; 16 – Старые Киишки; 17 – Бишунгарово; 18 – Новый Кумак; 19 – Калалы Гыр 2; 20 – Чирик-Рабат; 21 – Бабиш-Мулла 2. Подоснова карты – Г.П. Гарбузов; карта – М.Ю. Трейстер, 2020 г.

В парфянских могильниках находки бус из коралла чрезвычайно редки71. Бек упоминает 10 коралловых бус и одну подвеску в форме ноги из Таксилы72. Как отмечает М. Е. Массон, в помещении, в котором на городище Старая Ниса были найдены ритоны, также обнаружены коралловые бусы, «а в одном месте оказалась кучка раздробленных в мелкие кусочки, розоватых от длительного лежания в земле некогда целых ветвей привозных морских красных кораллов»73. В святилище в Беграме была найдена веточка розового коралла74 и коралловые бусы75. Обращают на себя внимание находки подвесок из веточек розового коралла в подкурганном погребении на памятнике Казган 2 на Устюртском плато, датирующемся I в. до н.э. – I в. н.э.76

72. Beck 1941, 33, pl. X, 31; Marshall 1951, 740.

73. Masson, Pugachenkova 1959, 26; Rtveladze 2012, 253.

74. Hackin 1939, 119, no. 362 (219).

75. Rapin 1992, 181, n. 629.

76. Yagodin 2010, 55, fig. 3, 8–9; 56.

Рис. 2. Украшения из коралла из памятников Центральной Азии и Приаралья: 1 – Тахти-Сангин. Душанбе, Национальный музей Таджикистана (НМТ), инв. № ТС 18018/1091 (по: Kat. Mannheim 2009); 2 – Ай-Ханум (по: Rapin 1992); 3 – Чирик-Рабат. Алматы, Центральный музей Республики Казахстан (ЦМК), инв. № КП 271169/9а-в (по: Cat. Almaty 2009); 4 – Ния, Хотан, погребение № 95MN18 (по: Xinjiang Wenwu Kaogu Yanjiusuo 2000); 5 – Бабиш Мулла 2 (по: Rapoport et al. 2000); 6 – Чирик-Рабат 5. ЦМК, инв. № КП 27169/4а (по: Cat. Almaty 2009); 7 – Ширин 1. НМТ, инв. № КП 942/767 (по: Kat. Zürich 1989).

Из сокровищницы Ай-Ханума в Северном Афганистане происходят коралловые веточки, в том числе с отверстиями для подвешивания (рис. 2, 2)77, бусы различных типов78 и подвеска в форме стилизованной головки быка (nandipāda), которая, по мнению К. Рапэна, подтверждает поступление коралла в Ай-Ханум не сухопутным путем через Иран, а через Индию79. О том, что коралл мог обрабатываться в местных мастерских, свидетельствует находка необработанного куска коралла80. Примечателен тот факт, что, учитывая гибель Ай-Ханума ок. 145 г. до н.э., эти находки не могут быть датированы позднее чем первой половиной – серединой II в. до н.э. Если согласиться с предположением К. Рапэна, а для этого есть основания, то распространение средиземноморского коралла в Центральную Азию, вначале морским путем до портов Индии, а затем сухопутным, может быть справедливым не только для первых веков н.э., но и по крайней мере для двух последних столетий до н.э.81

78. Rapin 1992, 49, 86, 180, 399–400, 403–404, no. О33-2–15, 32, pl. 79, О33; 117, 11.

79. Rapin 1992, 49, 80, 180–181, 402, no. О33-1, pl. 79, О33; 117, 11; 1996a, 20; 1996b, 40; Allsen 2019, 127.

80. Rapin 1992, 75, n. 193.

81. См. также Rtveladze 2012, 254–255; van Aerde 2018, 219.

В слоях II–III вв. н.э. на городище Гяур-кала в Старом Мерве (Маргиана) обнаружены четыре цилиндрические бусины из коралла82. Коралловые бусы из отрезков веточек с продольным каналом и подвески с отверстием на одном из концов были найдены в Мерве и в слоях IV–V вв. н.э.83

83. Simpson 2005, 239

В могильниках кушанского времени Тепаи-Шах84 и Бабашовском85 в Юго-Западном Таджикистане и Ялангтуш-тепе в Сурхандарьинской области Узбекистана86 были найдены бусы и цилиндрические пронизи из коралла; из Тепаи Шах происходит также резная подвеска из красного коралла в форме головы животного87. На поселении Ак-Тепе II в Кобадиане в комплексе позднекушанского времени (погребальная яма № 2) обнаружено значительное количество (71 экз.) бус из розового коралла короткоцилиндрической, дисковидной и секировидной формы88.

85. Mandel’shtam 1975, 101, 123–124, табл. 9; XLIV, 12.

86. Rtveladze 1983, 133, рис. 9.

87. Litvinskiy, Sedov 1983, 157, 59, XXXIV, 10.

88. Sedov 1987, 73, табл. XI, 1. 3.

Среди бус из датированного II – первой половиной III в. н.э. могильника Ялангтуш-тепе89 имеются пронизи из отрезков веточек коралла90. Э.В. Ртвеладзе упоминает единичные находки «веточек коралла» в Кампыртепа, в Дальверзине, Старом Термезе и Халчаяне91. К сожалению, автор не указывает, идет ли речь о подвесках или пронизях.

90. Rtveladze 1983, 143, рис. 9, 14.

91. Rtveladze 2012, 253.

На городище Тахти-Сангин в Южном Таджикистане была найдена золотая подвеска серьги с туловом в форме амфорки и ручками в виде дельфинов (рис. 2, 1). В отчетных публикациях материал, из которого изготовлено тулово подвески, указывается как «коралл»92, в выставочном каталоге – как сердолик93. Кто прав в данном случае, сказать трудно, хотя цветная фотография в выставочном каталоге скорее говорит в пользу изначальной версии. Если это так, то подвеска из Тахти-Сангина выделяется на фоне аналогичных украшений из могильников Бишкентской долины Южного Таджикистана I в. до н.э. – II в. н.э., у которых в том случае, если тулово подвески сохранилось, оно изготовлено из стеклянной пасты94. В этой связи обратим внимание еще на одну находку из Таджикистана. Из городища Ширин 1 в Северном Таджикистане происходит окончание гривны, основную часть которого представляет собой слегка изогнутая ветка красного коралла с золотой обоймой на одном конце и скульптурной протомой коня из серебра – на другом (рис. 2, 7). Она датируется в рамках III–I вв. до н.э.95 В расположенных рядом с городищем склепах Курката найдено более 300 коралловых бус (точная хронология находок неизвестна, некрополь существовал не только в античную эпоху, но вплоть до X в.)96. Также, вероятно, раннесредневековым временем датируется обработанная веточка коралла, которая образует подвеску в форме человеческой ноги с проработанными пальцами из Пенджикента97, где в слоях раннесредневекового времени встречаются находки коралловых бус98.

93. Kat. Mannheim 2009, 360, Nr. 251 (G. Lindström).

94. См. о них Treister 2019, 208–209 с литературой.

95. Negmatov et al. 1976, 305; Cat. Dushanbe 1985, 121 (илл.), 125, Nr. 340; Kat. Zürich 1989, 62, Nr. 34; Mirbabaev, Khayrullozoda 2019, 54 (URL: http://www.afc.ryukoku.ac.jp/tj/tajikistanRussian/C-ancienttime/C-05NorthernBC1-AD1/no340.html; дата обращения: 12.05.2021).

96. Mirbabaev, Khayrullozoda 2019, 54.

97. Belenitskiy 1954, 38, 39, рис. 5, 9; 1960, 67–68; Sherkova 1991, 69, № 55; 76.

98. Kurbanov et al. 2015, 7, илл. 42, 6.

Редки находки коралловых бус (в основном цилиндрических пронизей) в могильниках Западной Ферганы99 и Южного Казахстана100 I–III и IV–VII вв. н.э.101, а также при раскопках цитадели Пайкенда III–V вв. н.э. в Западном Согде102. Шире представлены находки коралловых бус в погребениях эпохи раннего средневековья в Приуралье103, а также в погребениях джетыасарской культуры Приаралья, где такие бусы были очень многочисленными (22,6 % всех бус) и занимали второе место после стеклянных104.

100. См. в целом Yagodin, Khodzhayov 1970, 123; Smagulov 2001, 99; Baypakov et al. 2005, I, 48, 57. Культобе, восточная группа, катакомба № 5: Podushkin 2018, 77–78, рис. 12, 13 (тип бус в публикации не обозначен).

101. Коныртобе, погребение № 65: Smagulov 1996, 255; 2001, 96; Baypakov et al. 2005, I, 19, 23, 28–30, 42, 46, 57; II, 111–112, 116, 117, 122, 124, 127, фото 1.19.

102. Omel’chenko 2013, 113, рис. 5, 4.

103. Ruslanova 2018, 60–61, 64–65, 143–146, рис. 32.

104. Levina, Dovgalyuk 1995, 206, 211, 213, табл. I; Levina 1996, 224, рис. 147.

КОРАЛЛЫ В КИТАЕ

Вероятно, наиболее ранними находками украшений из коралла в Китае являются подвески из веточек и бусы, найденные в погребении № 10 (пожилой женщины) могильника Даодунзи, Учжун, Нинся-Хуэйский автономный район на севере Китая105. Погребения могильника, в том числе указанное, относятся к среднему – позднему этапу периода Западной Хань, т.е. с наибольшей вероятностью к концу II–I вв. до н.э.106

106. Linduff 2008, 184–194, tab. 9, 2; Kost 2014, 154–160, 205–208.

К редким находкам коралловых бус и подвесок относятся находки, сделанные в «царском погребении» № 8 могильника 95MN1 на поселении Ния в округе Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая на южной границе пустыни Такламакан, датированном в рамках III – начала IV в. н.э.107 и расположенном на Шелковом пути. Здесь были найдены как цилиндрические пронизи и бусы бочонковидной формы, так и подвеска из веточки коралла с поперечным отверстием вверху (рис. 2, 4)108. Из коралла изготовлены также накладка на шапочку из женского погребения 95MN1M5, бусы – из женского погребения (скелет С) из погребения 95MN1M6109 и цилиндрическая подвеска серьги из мужского погребения (скелет А) 95MN1M1 этого же некрополя110. Коралловые бусы были обнаружены и в погребении 84LSUIM01:c91 могильника Сампула111.

108. Xinjiang Wenwu Kaogu Yanjiusuo 2000, no. 1, 20 (M8–36); 21, 22, fig. 43, 5 (M8–31); Selbitschka 2010, 7, Anm. 25; 134, Anm. 8; 467, Taf. 71, 7; Żuchowska 2016, 34, fig. 5.

109. Selbitschka 2010, 111.

110. Selbitschka 2010, 7, Anm. 25; 134, Anm. 8; 415.

111. Wang Bo, Lu Lipeng 2009, 306, 326

КОРАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОРАЛЛА У КОЧЕВНИКОВ ЕВРАЗИИ

Находки бус и подвесок из коралла в скифских курганах практически неизвестны. Это касается прежде всего погребений в курганах Приднепровья и Побужья. Исключения составляют очень редкие находки на левобережье Нижнего Днестра, в окрестностях Ольвии, в Крыму и на Нижнем Дону.

Так, подвеска трапециевидной формы была найдена в погребении № 2 в кургане № 8 группы «Сад» у с. Глиное112 и в погребении № 2 кургана № 7 группы «Водоотвод»113 на левобережье Нижнего Днестра, датирующихся последней четвертью IV в. до н.э.114 14 подвесок из веточек коралла были обнаружены в кургане № 3N (49)/1910 у д. Петуховка в районе Ольвии – погребение в кургане, судя по комментариям С.В. Полина, датируется не позднее конца IV – начала III в. до н.э.115 Находка веточки коралла происходит из погребения № 2 кургана № 4/1963 между с. Рисовое и Кураевка на Перекопском перешейке116, датируемого суммарно V–IV вв. до н.э.117 Две подвески из веточек коралла были найдены в датируемом не позднее второй половины IV в. до н.э. погребении № 1 кургана № 8/1985 у с. Суворовское в Западном Крыму118.

113. Sinika et al. 2018, 90; Sinika, Zakordonets 2018, 82, № 10.

114. Sinika et al. 2018, 90.

115. Ebert 1913, 65, Nr. 49, Abb. 71; Polin 1992, 38, рис. 5, 2; 39.

116. Shchepinskiy, Cherepanova 1969, 142, рис. 56, 11; Koltukhov 2012а, 38.

117. Koltukhov 2012а, 92.

118. Koltukhov 2012b, 41–42, рис. 17, 7.

Особое внимание привлекает находка трех подвесок из веточек коралла в золотых оправах с петельками для подвешивания в Пятибратнем кургане № 8/1959 на территории могильника Елизаветовского городища на Нижнем Дону119. Тот факт, что они оправлены в золото, подчеркивает редкость этих изделий, которые, судя по имеющимся на сегодня данным, являются наиболее ранними находками украшений из коралла не только из курганов скифской знати, но, возможно, и вообще в Северном Причерноморье, учитывая датировку комплекса ок. 345 г. до н.э.120 или второй половиной 350-х – рубежом 350–340-х годов до н.э.121 Две подвески из веточек кораллов в золотой оправе были найдены также в погребении III в. до н.э. кургана на Зеленской горе на Таманском полуострове122.

120. Polin 2014, 432–435.

121. Monakhov 2018, 320–333.

122. ОАК за 1912 г. 1916, 49, № 7; Pharmakowsky 1913, 178, Nr. 4 („zwei Anhänger aus Korallen in schöner Goldfassung“); Shkorpil 1916, 26; Gushchina, Zasetskaya 1994, 17 («подвески в виде ноги животного, оправленные золотой проволокой»).

На Южном Урале (см. рис. 1) наиболее ранние находки коралловых бус происходят из погребений курганных некрополей Филипповка-1 и 2123 и Ново-Кумакского могильника124, которые датируются IV в. до н.э. В значительно большем количестве коралловые бусы и особенно просверленные в поперечном направлении веточки коралла были найдены в Южном Приуралье125 в погребениях курганов могильников Покровка 8126, у д. Прохоровка127, Привольное128, Старые Киишки (рис. 3, 4–5)129, Бишунгарово130, Атасово131, пос. Переволоцкий132, которые относятся к III–II вв. до н.э.

124. Курган № 11: Anikeeva, Bytkovskiy 2013, 287, рис. 1, 67.

125. Moshkova 1963, 45, табл. 30, 27–29. 55. 56. 79. 80. 82. 84. 86; Pshenichnyuk 1983, 110; Bezrukov 2008, 131.

126. Курган № 6, погребение № 1: Wedder et al. 1993, 51, рис. 57, 11; Yablonskiy 1999, 327.

127. Курган № 4: Moshkova 1963, 45, табл. 30, 29 (бусина). Курган Б, погребение № 2: Yablonskiy 2010, 47, рис. 64, 2е.

128. Meshcheryakov 1996, 45, рис. 4, 4.

129. Курган № 10, погребение № 3: Sadykova, Vasil’ev 2001, 55, рис. 2, 1. Курган № 10, погребение № 11: Sadykova, Vasil’ev 2001, 57, рис. 3, 8. Курган № 12, погребение № 2: Fedorov 2011, 33, 34, № 2, рис. 6, 2; 35. Курган № 13, погребение № 5: Sadykova 1962а, 100, табл. VI, 13. Курган № 13, погребение № 14: Sadykova 1962а, 104, табл. VIII, 11; 105; 1962, 248, 269, рис. 7, 1; Moshkova 1963, 45, табл. 30, 84. Курган № 20, погребение № 5: Sadykova 1962а, 112; Moshkova 1963, 45, табл. 30, 80.

130. Курган № 3, погребение № 6: Pshenichnyuk 1983, 25–26, табл. XV, 9; Berlizov 2011, 195. Курган № 3, погребение № 9: Pshenichnyuk 1983, 26, табл. XVI, 5; Berlizov 2011, 195. Курган № 5, погребение № 3: Pshenichnyuk 1983, 27–28, табл. XVII, 9; Berlizov 2011, 197–198.

131. Погребение № 9: Vasil’ev 1973, 251, рис. 3, 6; Bezrukov 2008, 131.

132. Курган № 1, погребение № 4: Morgunova et al. 2016, 27, рис. 5, 10–12.

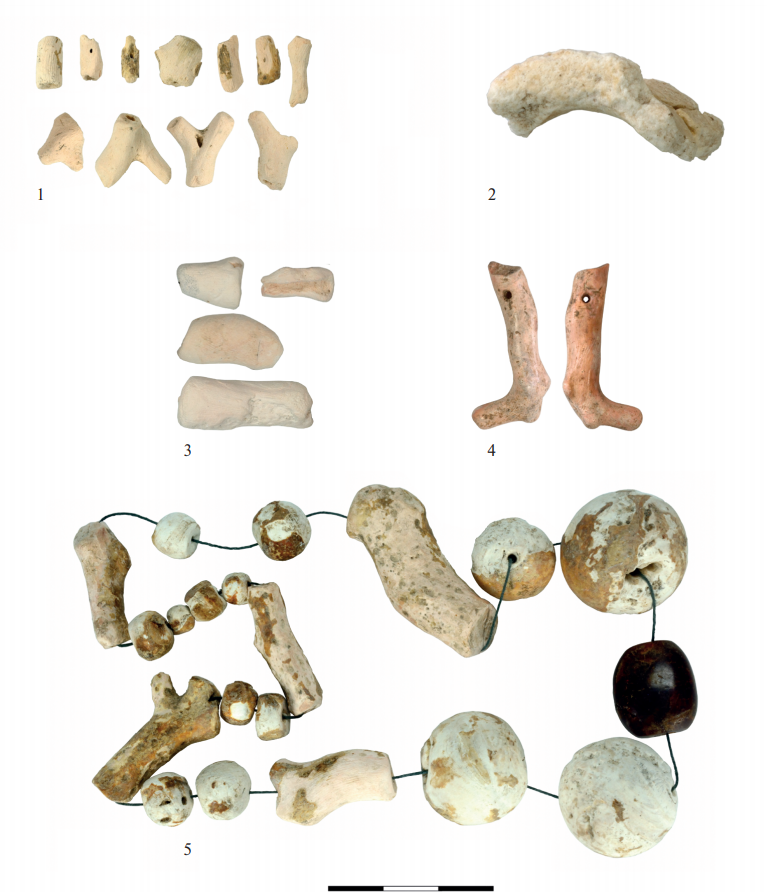

Рис. 3. Коралловые бусы и подвески III–I вв. до н.э. из сарматских погребений в Нижнем Поволжье и Южном Пруралье: 1 – Политотдельское. Курган № 3/1953. Погребение № 9. ГИМ, инв. № 84766. Оп. Б 935/82; 2 – Политотдельское. Курган № 19/1953. Погребение № 31. ГИМ, инв. № 84766, Оп. Б 936/325; 3 – Заплавное-V. Курган № 8/1958. Погребение № 9. ВОКМ, инв. № 5857/6; 4 – Кадамовский. Разрушенный курган, 1953 г., МИДК, инв. № 9864; 5–6 – Старые Киишки. Курган № 13/1957. Погребение № 5. НМРБ (5 – инв. № ОФ 6142/27, 28, 31–33; 6 – инв. № ОФ 6142/36–38); 7 – Майеровский-III. Курган № 4/2002. Погребение 3Б. ГИМ, инв. № 112873 Оп. Б 2078/62. 1, 2, 7 – фото ГИМ, 3–6 – фото М.Ю. Трейстера, 2015 г.

В III–II вв. до н.э. бусы и подвески из веточек коралла получают более широкое распространение – они становятся известны не только в Южном Приуралье, но и в Нижнем Поволжье, реже – в Нижнем Подонье, оставаясь относительно редкими в общем массиве находок бус и подвесок (см. рис. 1).

Коралловые бусы и подвески из веточек коралла, обнаруженные в погребениях последних веков до н.э. – первых веков н.э. в Азиатской Сарматии, упомянуты в работах А.С. Скрипкина133, однако представлены суммарно без указания комплексов, в которых они были найдены, что обесценивает помимо прочего и попытку их классификации134.

134. Skripkin 1990, 87, группа 12.

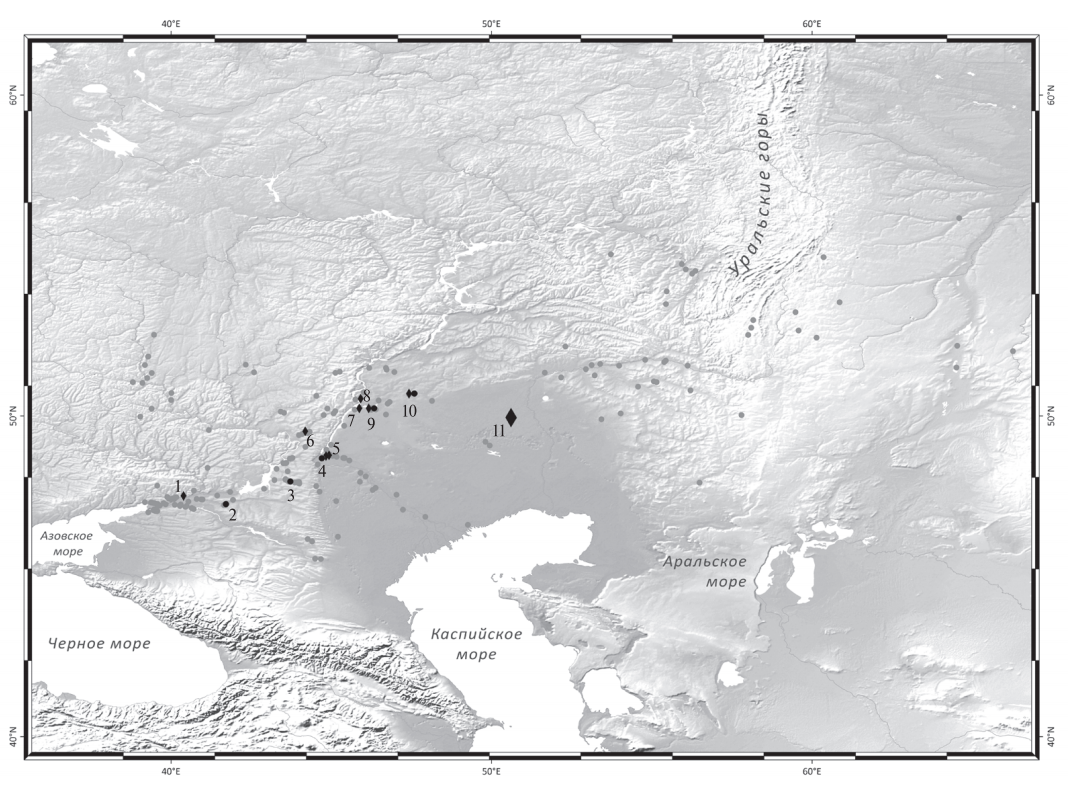

Наиболее ранняя находка подвески из веточки коралла в сарматских памятниках Нижнего Поволжья (рис. 4) происходит из погребения № 1 кургана № 3 могильника у с. Белокаменка135 – В.М. Клепиков отмечает, что такие подвески раньше III в. до н.э. неизвестны136. Среди коралловых бус из комплексов, суммарно датированных М.Г. Мошковой III–II вв. до н.э., – подвески из веточек кораллов из погребений, концентрирующихся в бассейне р. Торгун и прилегающих к северу районов левобережья Волги: погребения № 31 кургана № 19/1953 у с. Политотдельского (рис. 3, 2)137, кургана № 4/1912–1913 раскопок П. Вайгеля у с. Мариенталь (Тонкошуровка) (рис. 5)138, подвески из веточек, пирамидальной формы и бусы – из погребения № 3 кургана № 5 могильника 15-й поселок139 (датируется в настоящее время II–I вв. до н.э.), погребения № 5 кургана D17 у Альт-Ваймара140, кургана B4 у х. Шульц141. К этому же времени относится и погребение № 29 кургана № 14 Бережновского-II могильника, в котором было найдено ожерелье из стеклянных и гагатовых бус с подвесками из веточек розового коралла142, и погребение № 10 кургана № 1/1993 в Волжском на средней Ахтубе, также левобережье Волги (веточка розового коралла)143.

136. Klepikov 2002, 87, 99.

137. Smirnov 1959, 284, рис. 30, 7; 287; Moshkova 1963, 45, табл. 30, 56.

138. Rykov 1925, 14, 16, рис. 21; Rau 1927a, 12: ожерелье из подвесок из коралловых веточек розового цвета и гагатовых бус; Moshkova 1963, 45, табл. 30, 27–28 (бусины).

139. Moshkova 1963, 45, табл. 30, 55 (подвеска из веточки).

140. Rau 1927b, 45, 46, Abb. 38D (бусы).

141. Moshkova 1963, 45, табл. 30, 79, 82, 86.

142. Sinitsyn 1960, 26, рис. 7, 9; 30; о датировке см. там же, с. 158, прим. 50.

143. Mys’kov 1992, 120.

Рис. 4. Распространение коралловых бус и подвесок в сарматских погребениях II–I вв. до н.э. в Нижнем Поволжье и Нижнем Подонье. Условные обозначения: ромб – подвески из веточек, круг – бусы. 1 – Кадамовский; 2 – Криволиманский-I; 3 – Жутово; 4 – 15-й поселок, 5 – Заплавное; 6 – Писаревка; 7 – Политотдельское; 8 – Белокаменка; 9 – Майеровский-III; 10 – Питерка; 11 – Кушум. Подоснова карты – Г.П. Гарбузов; карта – М.Ю. Трейстер, 2020 г.

Также в комплексах конца IV–III вв. до н.э. на левобережье Нижнего Дона появляются редкие находки подвесок из веточек и пронизей розового коралла144. Встречаются подвески из веточек коралла вместе с бусами и в погребениях II–I вв. до н.э. на Дону145, в междуречье Сала и Маныча146 и в Центральном Предкавказье147.

145. Подвеска из веточки коралла – в разрушенном погребении кургана у пос. Кадамовский (рис. 3, 4): Cat. Novocherkassk 1979, 49, табл. 22, 15–23. По мнению В.Е. Максименко (Maksimenko 1983, 62), комплекс датируется не позднее II в. до н.э.

146. Могильник Криволиманский-I, курган № 16, погребение № 7: Il’yukov, Vlaskin 1992, 150–151, рис. 38, 13 (цилиндрическая пронизь); 217, табл. 5, 69.

147. Могильник «Белый уголь-2, курган № 1, погребение № 34: Berezin 2007, 74, 75, № 7, 8а, рис. 27, 9–10; Prokopenko 2014, I, 126; II, рис. 57А, 9–10.

Рис. 5. Ожерелье с подвесками из веточек коралла. Тонкошуровка (Мариенталь). Курган № 4/1912-13. СОКМ, инв. № 677/2. Фото М.Ю. Трейстера, 2015 г.

Если в III–I вв. до н.э. чаще были распространены подвески в виде веточек коралла с перпендикулярным отверстием для нанизывания в верхней части, то в первые века н.э. в погребениях Азиатской Сарматии чаще встречаются бусы и пронизи либо округлые или бочонковидные, либо из веточек с продольными отверстиями. В этот период украшения из коралла получают особенно широкое распространение в Нижнем Поволжье, впрочем, известны они и в погребениях на Нижнем Дону, а также в грунтовых некрополях меотских городищ Нижнего Дона148.

Редки коралловые бусы и подвески были и в кочевнических погребениях Крыма этого времени, где они обнаружены как в Ногайчинском кургане (подвеска каплевидной формы)149, так и в погребении № 2 кургана № 1 у с. Чкалово (цилиндрические бусы)150, кургане IV/3/1996 могильника Ак-Кая/Беш-Оба (подвеска из веточки)151 и катакомбы № 18 могильника Левадки (подвеска из коралла в серебряной с позолотой оправе с петелькой для подвешивания)152.

150. Kropotov 2016, 28.

151. Zaytsev, Koltukhov 2016, 114, № 32, рис. 12, 19.

152. Khrapunov, Mul’d 2004, 252, 258, рис. 13, 32.

Находки коралловых бус и веточек коралла происходят из погребений, датированных II–I вв. до н.э., в Нижнем Поволжье кургана № 1 у с. Питерка (подвески из веточек коралла, в том числе обработанные в форме топорика и каплевидные; короткоцилиндрические бусы)153, погребения № 1 кургана № 30 (конец II – первая половина I в. до н.э.) в Жутово (бусы)154, погребения № 9 кургана № 8 у с. Заплавное (II в. до н.э.) (две подвески из просверленных перпендикулярно длинной оси веточек; одна – ниже отверстия обмотана бронзовой пластиной)155, погребения № 3 кургана № 7/1988 могильника Белокаменка-II (подвески из веточек коралла с отверстиями для подвешивания)156; погребения № 9 кургана № 3/1953 у с. Политотдельское (подвеска из веточки коралла)157, погребения 3Б кургана № 4/2002 могильника Майеровский-III (бусы округлой формы и подвески из необработанных веточек)158, погребения № 5 кургана у с. Писаревка (подвеска из веточки коралла)159, погребения № 3 кургана № 19 у с. Калиновка (подвеска из веточки коралла)160.

154. Shilov 1975, 145, рис. 54, 7.

155. Не опубликованы.

156. Mordvintseva, Shinkar’ 1999, 138, рис. 4, 6.

157. Smirnov 1959, 235, рис. 13, 10; 238.

158. Skvortsov, Skripkin 2008, 102, № 24 (только бусы).

159. Sergatskov 2000, 83, 152, рис. 100, 17.

160. Shilov 1959, 372, 440.

Рис. 6. Ожерелье с подвесками из веточек коралла. Место находки неизвестно. ОГИКМ, инв. номер неизвестен. Фото М.Ю. Трейстера, 2015 г.

Известны находки подвесок из веточек коралла и в двух погребениях кургана № 2 могильника Кушум в Западном Казахстане161. Есть основания предполагать, что и хранящиеся в Оренбургском музее ожерелья из бус и подвесок из веточек коралла в сочетании с гагатовыми бусами (рис. 6–7) могут относиться к рассматриваемому времени и происходить из Южного Приуралья.

Рис. 7. Ожерелье с подвесками из веточек коралла. Место находки неизвестно. ОГИКМ, инв. номер неизвестен. Фото М.Ю. Трейстера, 2015 г.

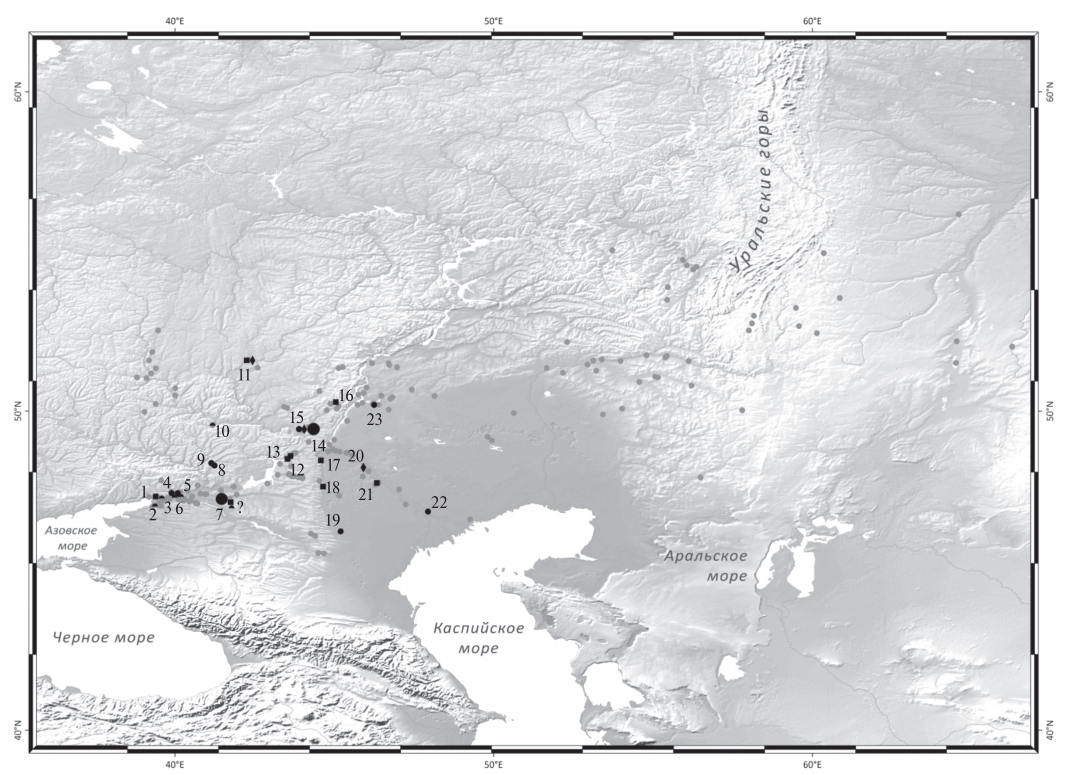

Также и в первые века н.э. на территории Азиатской Сарматии количественно преобладают находки коралловых бус в Нижнем Поволжье (рис. 8) в погребениях I – первой половины II в. н.э.: могильник Авиловский-II: курган № 11/1991 (бусы цилиндрической формы, 5 экз.)162, погребение № 8 кургана № 34/2001 (подвески из веточек) (рис. 9, 4)163; могильник у ст. Бердия: погребение № 1 кургана № 3/1991 (цилиндрическая пронизь)164; погребение № 4 кургана № 8/1993 (цилиндрические пронизи и пронизи из отрезков веточек, 4 экз.) (рис. 9, 2)165; курган № 1 у ст. Лебяжье (бусы из отрезков веточек, просверленных по длине, 9 экз.)166; погребение № 3 кургана № 17/2013 могильника Вербовский-I (бусы из веточек коралла, отверстие просверлено по длинной оси веточки) (рис. 9, 3)167, погребение № 1 кургана № 2/1967 могильника Заканальный (бусы неправильной формы, 3 экз.)168, погребение № 1 кургана № 7/1994 могильника Западные Могилы (бусина цилиндрическая)169, погребение № 1 кургана № 4/1967 могильника у с. Колпачки (бусы из отрезков веточек, просверленных по длине)170, погребение № 2/1993 у пос. Комсомольский (бусы)171, погребение № 1 кургана № 11/1961 у с. Старица (веточки коралла, 4 экз.)172. Пронизи из 12 отрезков веточек коралла образовывали ожерелье из детского погребения № 13 кургана № 1/2019 могильника «Богомольные пески-I» в с. Никольском в Нижнем Поволжье, которое предварительно датировано I–II вв. н.э.173 Из этого же погребения происходит и подвеска, представляющая собой цилиндрической формы обработанный отрезок веточки коралла с золотыми обоймами с петлями для подвешивания на торцах174.

163. Не опубликованы.

164. Sergatskov 2000, 69, 70, рис. 82, 6.

165. Sergatskov 2000, 78–79, 151–152, рис. 96, 5, 12.

166. Sergatskov 2000, 9, рис. 3, 23–29; 146.

167. Mamontov, Shinkar’ 2014, 139–140, № 13, А) рис. 3, 10а; Б) рис. 3, 106; В) рис. 3, 10в.

168. Mamontov 1991, 93, рис. 4, 5–11. 17–18. 20. 28–29; Mosheeva 1997, 167, рис. 1, 10.

169. Не опубликована.

170. Mamontov 1971, 214, рис. 3, 25–27; 215; Skripkin 2013, 120 (илл.), 267, № 250.

171. Dvornichenko et al. 2002, 227, рис. 7, 30.

172. Не опубликованы.

173. Timofeev et al. 2020, 284, рис. 13, 27–34.

174. Timofeev et al. 2020, 284, рис. 14, 2.

Рис. 8. Распространение коралловых бус и подвесок в сарматских погребениях I – первой половины II в. н.э. в Нижнем Поволжье и Подонье. Условные обозначения: ромб – подвески из веточек, круг – бусы, бисер; квадрат – бусы из веточек с продольным каналом; полукруг – вставки, инкрустации. 1 – Царский; 2 – Дачи; 3 – Хапры; 4 – Каршинский; 5 – Хохлач; 6 – Садовый; 7 – Новый; 8 – Полевой стан II; 9 – Сладковский; 10 – Мигулинская; 11 – Власовский-II; 12 – Вербовский-I; 13 – Колпачки; 14 – Бердия; 15 – Авиловский-II; 16 – Лебяжье; 17 – Заканальный; 18 – Аршань-Зельмень-II; 19 – КВЧ-37; 20 – Старица; 21 – «Богомольные пески»; 22 – Комсомольский; 23 – Западные Могилы. Подоснова карты – Г.П. Гарбузов; карта – М.Ю. Трейстер, 2020 г.

Реже они встречаются на Нижнем Дону (рис. 8), где коралловый бисер был найден в кургане Хохлач175, погребении № 2 кургана № 14/1977 могильника Каршинский176, бусы округлой и продолговатой формы – в погребении № 1 кургана № 14/1978 могильника Сладковский177; цилиндрические пронизи – в погребении № 1 кургана № 5/1982 могильника Полевой стан II178, пронизь из обрезка веточки коралла – в погребении № 1 кургана № 41/1987 могильника Царский в районе Танаиса179, в погребениях могильника у х. Новый в междуречье Сала и Маныча, где количественно преобладают бусы, в том числе и из отрезков веточек180, и в Калмыкии: в погребении кургана № 3/1993 могильника Аршань-Зельмень-II (бусы из отрезков веточек)181 и погребении № 8 кургана № 6/1988 группы КВЧ-37 (цилиндрические бусы, 26 экз.)182.

176. Cat. Novocherkassk 1981, 31, № 325.

177. Maksimenko 1979, 28, № 97, 114; Cat. Paris 2001, 252, no. 288.

178. Maksimenko 1998, 121, рис. 57, 11.

179. Il’yukov 1994, 201, рис. 1, 29; 2019, 189.

180. См. в целом: Il’yukov, Vlaskin 1992, 58, 249, 252–253, табл. 9, 65. Новый, курган № 20/1982, погребение № 3: Il’yukov, Vlaskin 1992, 46, рис. 8, 15; 252–253, табл. 9, 65 (4 цилиндрические бусины). Новый, курган № 43/1982, погребение № 1 (рис. 7, 1): Ilyukov 1986, 79; Il’yukov, Vlaskin 1992, 58 (бусы из коралловых веточек).

181. Mosheeva 1995, 40–45, рис. 1, 26–27; Ochir-Goryaeva 2009, 365, № 3, рис. 3

182. Ochir-Goryaeva, Sergatskov 2012, 196–197, рис. 2, 9.

Рис. 9. Коралловые бусы и подвески I – первой половины II в. н.э. из сарматских погребений в Нижнем Поволжье и Подонье. 1 – Новый. Курган № 43/1982. Погребение № 1. АВИМ, инв. № 17910/923–933; 2 – Бердия. Курган № 8/1993. Погребение № 2. ВОКМ, инв. № 29155/205; 3 – Вербовский-I. Курган № 17/2013. Погребение № 3. ВОКМ, инв. № НВ-10420/3; 4 – Авиловский-II. Курган № 34/2001. Погребение № 8. ВОКМ, п. опись № 658; 5 – Власовский-II. Курган № 1/1988. Погребение № 1. Пос. Грибановский, Народный краеведческий музей, без инв. номера. Фото М.Ю. Трейстера, 2015 г.

В сарматских погребениях на Среднем и Верхнем Дону бусы и подвески из коралла не встречаются, за исключением одного ожерелья из междуречья Хопра и Волги: погребение № 1 кургана № 1/1988 могильника Власовский-II (бусы и пронизи из веточек коралла) (рис. 9, 5)183.

В погребениях «Золотого кладбища» в Прикубанье среди 1128 экз. бус не было найдено ни одной из коралла184. В могильниках Южного Побужья185, Северо-Западного Причерноморья186 и Северного Кавказа187 первых веков н.э. бусы из коралла чрезвычайно редки и представлены цилиндрическими пронизями.

185. Artemenko, Levchenko 1983, 145, рис. 1, 2; 147, № 13.

186. Kondratikova 2010, 100, 102, 107.

187. Abramova 1987, 166, рис. 6, 26; 9, 21; 15, 36; 17, 44; 41, 4; Gadzhiev 1997, 20; Prokopenko 2014, I, 150.

В позднесарматскую эпоху они встречаются реже, при этом находки концентрируются в большей степени в могильниках Нижнего Подонья (рис. 10): в датирующемся не ранее середины II в. н.э. погребении № 1 кургана № 9/1987 могильника Валовый-I (бусы цилиндрической и округлой формы, 27 экз.188; шаровидной, цилиндрической формы и из необработанных веточек, 29 экз.189); погребении № 1 кургана № 33/1987 могильника Валовый-I (пронизи в форме астрагалов барана, цилиндрические, подвеска каплевидной формы)190, погребении № 1 кургана № 20/1985 могильника Новоалександровка-1 (15 цилиндрических пронизей и 3 пронизи из веточек с каналами, просверленными по длине191), погребении № 2 кургана № 2/1983 могильника Высочино-V (5 цилиндрических пронизей и веточка коралла192) (рис. 11, 2), погребении № 1 кургана № 18/1985 могильника Высочино-V (16 пронизей из розового коралла цилиндрической формы, в том числе отрезок ветки)193, погребении № 1 кургана № 4/1989 у хут. Красный Кут (бусы короткоцилиндрические, 9 экз.194) (рис. 11, 1). Впрочем, они известны и в Нижнем Поволжье, и в междуречье Дона и Волги: погребение № 2 кургана № 2/1972 у с. Барановка (три веточки коралла, не указано, бусы или подвески)195, погребение № 1 кургана № 55/1961 у с. Старица (пронизи из отрезков веточек розового коралла с продольными отверстиями)196 (рис. 11, 4), погребение № 1 кургана № 8/2003 могильника Племхоз (подвеска треугольная и пронизи, 17 экз.)197 (рис. 11, 3), погребение № 1 кургана № 34/2004 у с. Перегрузное (пронизь из отрезка веточки)198, погребение № 1 кургана № 5/1986 у с. Усть-Погожье на р. Бердия (цилиндрическая бусина)199. Встречаются они и в Южном Приуралье: погребение № 1 кургана № 24/2000 могильника Покровка 10 (пронизи)200.

189. Bespaly et al. 2007, 30–31, № 22г, 27а.

190. Cat. Paris 2001, 252, no. 288; Bespaly et al. 2007, 78–79, № 5, ж, з; 14, табл. 88, 1, н, п, у.

191. Bespaly 1986, 76, no. 5, pl. 63, 19; Bespaly, Luk’yashko 2018, 71, № 5; 75, рис. 41, 1.

192. Bespaly, Luk’yashko 2008, 66, № 2, табл. LXIII, 8.

193. Bespaly 2000, 161, №. 38ж, рис. 3, 19–20; Bespaly, Luk’yashko 2008, 86, № 38ж, табл. LXXXII, 19–20.

194. Guguev, Treister 1992, 244, no. 1; 246, fig. 4, 4b; 248.

195. Dvornichenko, Fedorov-Davydov 1989, 26.

196. Не опубликованы.

197. Klepikov et al. 2006, 168, рис. 13, 7п–р (подвеска).

198. Balabanova 2014, 52, № 2, рис. 68, 6.

199. Mamontov, Mataev 2017, 103–104, рис. 4, 29; 107.

200. Malashev, Yablonskiy 2008, 12, 282, рис. 158, 13, 16; Anikeeva 2008, 116.

Рис. 10. Распространение коралловых бус и подвесок в сарматских погребениях второй половины II – первой половины III в. н.э. в Нижнем Подонье, Нижнем Поволжье и Южном Приуралье. Условные обозначения: ромб – подвески из веточек, круг – бусы, бисер; квадрат – бусы из веточек с продольным каналом; полукруг – вставки, инкрустации; треугольник – редкие формы бус и подвесок. 1 – Новоалександровка-1; 2 – Валовый-I; 3 – Высочино-V; 4 – Красный Кут; 5 – Перегрузное; 6 – Племхоз; 7 – Старица; 8 – Барановка; 9 – Покровка. Подоснова карты – Г.П. Гарбузов; карта – М.Ю. Трейстер, 2020 г.

В позднескифских и сарматских комплексах Приднепровья и Северо-Западного Причерноморья201 и Крыма202 второй половины II–III в. н.э. известны довольно редкие находки сферических бус, цилиндрических пронизей и пронизей из веточек коралла.

202. Усть-Альминский могильник, могила № 881/2005, погребение № 1 (две пронизи из отрезков веточек): Trufanov 2010, 187, рис. 32, 1; Puzdrovskiy, Trufanov 2017, 227, табл. 97, 1. Могильник у с. Балта-Чокрак, могила № 10, подбой № 2 (мелкие бусы): Zaytsev et al. 2005, 172, рис. 9, 3–7. 9. 13. – Нейзац, могила № 178: Khrapunov, Stoyanova 2014, 181, рис. 4, 4 (короткоцилиндрическая пронизь).

Рис. 11. Коралловые бусы и подвески второй половины II – первой половины III в. н.э. из сарматских погребений в Нижнем Подонье и Нижнем Поволжье. 1 – Красный Кут. Курган № 4/1989. Погребение № 1. ГЛИАМЗ, инв. № НВ-5189/25; 2 – Высочино-II. Курган № 2/1983. Погребение № 2. АИАПМЗ, инв. № КП-20200/69; 3 – Племхоз. Курган № 8/2003. Погребение № 1. ВОКМ, инв. № 32315/8; 4 – Старица. Курган № 55/1961. Погребение 1. АГОИАМЗ, инв. № 11989/424. Фото М.Ю. Трейстера, 2015 г.

В 2019 г. в женском погребении могильника Ала-Тей 1 в Туве вместе с поясом с гагатовыми пряжками, расшитым каури, и китайским зеркалом были обнаружены серьги с подвесками из веточек коралла203. Крупная бусина из отрезка ветки розового коралла204 была найдена при раскопках «китайского дома» в районе Абакана, датируемого временем около первой четверти I в. до н.э.205 или I в. н.э.206 Л.Р. Кызласов отмечает найденную там же «бусину-привеску», сделанную из отрезка ветки розового коралла, и рассматривает найденные здесь коралловые бусы как вещи дальневосточного происхождения207. Коралловые бусы, округлой формы и из отрезков веточек розового коралла, просверленных по длине, находились и в составе клада из с. Знаменка на Среднем Енисее208, который датирован Э.Б. Вадецкой концом I в. н.э., а М.Л. Подольским – первой четвертью I тыс. н.э., а возможно, более поздним временем209. Подвески из веточек коралла образовывали ожерелье из женского погребения в кургане № 10 могильника Усть-Эдиган на Горном Алтае, которое связывается с культурой хунну210. Подобная же подвеска входила в состав ожерелья из погребения № 2 хуннуского могильника Алаг Толгой, в Дельгерцогт, провинции Дундгови в Монголии211.

204. Evtyukhova, Levasheva 1946, 82; Kyzlasov 1992, 54; 2001, 55, рис. 25, 7; 58; Barinova 2012, 74.

205. Kiselev 1951, 479–484; Kyzlasov 1992, 55–56.

206. Kovalev 2007, 145–148.

207. Kyzlasov 2001, 58.

208. Vadetskaya 1999, 171; Podol’skiy 2002, 233; Kyzlasov 2001, 51; Cat. London 2017, 190, no. 115.

209. Vadetskaya 1999, 173–174; Podol’skiy 2002, 233–234.

210. Chudjakov 1997, 584, 588, Abb. 6c; 591; Khudyakov 1998, 101, рис. 7 внизу; Trifanova, Soenov 2019, 41, 82, рис. 14, 3; 38, 2.

211. Egiimaa 2011, 118, no. 135.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРАЛЛА КАК МАТЕРИАЛА ВСТАВОК В ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТОРЕВТИКИ В ЕВРАЗИИ

Подобно тому, как коралл довольно широко применялся в качестве материала вставок в металлические изделия в эпоху раннего латена212, он также весьма часто (в сочетании с бирюзой, а также с лазуритом, стеклом или янтарем) использовался в качестве вставок на предметах Сибирской коллекции213, золотой ажурной диадеме из Каргалы214, а также пряжках из Сидоровки215 и гагатовых поясных пластинах из Тувы216.

213. Rudenko 1962, 32–33; Artamonov 1973, 167; Mordvintseva 2003, 32.

214. Bernshtam 1940, 23–31; Artamonov 1973, 48; Akishev 1983, 28–29, 158–169; Kuz’mina 1987, 158–181; Mordvintseva 2003, 54–55, рис. 41; 42, 2–3; Cat. Almaty 2009, 384–385; Samashev 2013, 144–145, 169–170, рис. 370–372; Bazarbaeva, Dzhumabekova 2018, 528–529, рис. 21.

215. Matyushchenko, Tataurova 1997, 48, 72–73, рис. 27, 1–2; Bunker et al. 2002, 31, fig. 45; 133; Koryakova 2006, 108, fig. 9, 1; Brosseder 2011, 375, 376, fig. 24, 13; Kilunovskaya, Leus 2020, 104, рис. 7, 2; 107; Zasetskaya 2019, 95–96, илл. 31, а.

216. Brosseder 2011, 357; Kilunovskaya, Leus 2017, 96, рис. 4, 20; 99; 2018a, 140, рис. 13; 141–142; Kilunovskaya, Leus 2018b, 11–12, fig. 31–32, 35.

Сочетание бирюзы и кораллов (а также стеклянных вставок соответствующих цветов) демонстрируют многие украшения (диадема217, гривна218, браслеты219), а также флаконы220, кубок с зооморфной ручкой221 – из кургана Хохлач), и некоторые другие изделия из сарматских курганов Нижнего Подонья: тайника кургана у пос. Дачи (чаша-фалар222 (рис. 12, 1), браслет223, пластина – элемент ремня224), кубок из ст. Мигулинской225 (рис. 12, 2), фалары из кургана Садовый226 (рис. 12, 4), пряжки из Хапров227 (рис. 12, 3).

218. Zasetskaya 2011, 82–89, илл. 38а, 39–41; 259, № 2 с лит.; 2019, 51, 55, 68, 136, № 4 с лит., табл. IV.

219. Zasetskaya 2011, 89–93, илл. 38б, 42; 259, № 3 с лит.; 2019, 51, 140, № 14 с лит., табл. XI, a–b.

220. Zasetskaya 2011, 122–155, илл. 58–60, 65–68, 72–74; 260–261, № 4–6 с лит.; 2019, 51, 58–59, 151–153, № 47.1–2; 49 с лит., табл. XIX, в; XX.

221. Zasetskaya 2011, 160–165, илл. 80–82; 262, № 8 с лит.; 2019, 58, 66, 68, 151–153–154, № 50 с лит., табл. XXI, a.

222. Bespaly 1992, 181–182, рис. 7; Mordvintseva, Treister 2007, II, 50, № А67.1, с лит., табл. 26; 78; Кат. Leoben 2009, 221, Nr. 82; Zasetskaya 2011, 158, илл. 79.

223. Bespaly 1992, 185, рис. 10; Mordvintseva 2003, 90, № 79, рис. 33; Mordvintseva, Treister 2007, II, 50, № А67.5, с лит., рис. 44; Cat. St. Petersburg 2008, 106–107, № 25; Kat. Leoben 2009, 230–231, Nr. 86; Zasetskaya 2011, 112–114, илл. 54, 1, 2а; 141, № 16 с лит.; табл. XII, 6.

224. Bespaly 1992, 179, рис. 3, 3; 187–188, № 10; Cat. Paris 2001, 212–213, no. 237; Cat. Moscow 2005, 16, № 5; Cat. St. Petersburg 2008, 96, № 16; Kat. Leoben 2009, 216, Nr. 77; Brosseder 2011, 406, fig. 53, 6f.; Zasetskaya 2019, 167, № 91 с лит., табл. XXXII, a.

225. Mordvintseva, Treister 2007, II, 123–124, № B24.1 с лит., табл. 20; 54; рис. 16; 46; Treister 2007b, 193; Zasetskaya 2015, 171–183, илл. 1; 2, в; 3, б; 7, в; 2019, 50, 154, № 51 с лит., табл. XXI, 6.

226. Cat. Paris 2001, 199–200, nos. 224–225; Mordvinceva 2001, 85, Nr. 103, Taf. 51; Mordvintseva 2003, 89, № 67, рис. 27; Kat. Frankfurt 2003, 132–133, Nr. 99–100; Mordvintseva 2007, 238–239; Mordvintseva, Treister 2007, II, 77–78, № А244.10–11 c лит., рис. 38; Zasetskaya 2011, 142–143, илл. 70: а–б; 2012а, 356–357, № 3–4; 2012b, 106–107, № 2, рис. 2: 1; 3: 3; 2018, 126–137; 2019, 51, 52, 55, 70, 161, № 72.2 с лит., табл. XXVII, в; Kleyn 2016, 106, 111–113, рис. 78–81; Mordvintseva 2017, fig. 3.

227. Cat. Paris 2001, 178–179, no. 198; Mordvintseva 2003, 44, 90, № 74, рис. 30; 2007, 214, 225, 229, 238; Cat. Moscow 2005, 14, № 1; Mordvintseva, Treister 2007, II, 100, № А322.1 с лит., рис. 41; Cat. St. Petersburg 2008, 89, № 10; Kat. Leoben 2009, 208, Nr. 71; Zasetskaya 2011, 152, 154, рис. 76, б; 2012а, 361, № 14; 366, рис. 7; 2012b, 68–69, № 8; рис. 6; 2019, 80–81, 94, 96, 107, 151, № 44 с лит., табл. XVIII, в; Brosseder 2011, 378, fig. 27; 379; 405, 418, list 2c, no. 1; 2013, 97, 99, Abb. 11; Treister 2019, 201, прим. 111 с лит., рис. 7, 3.

Рис. 12. Изделия с инкрустациями из коралла. 1 – Дачи. Курган № 1/1986. Тайник. Чаша-фалар полусферической формы со вставками. АИАПМЗ, инв. № 23458/31; 2 – Мигулинская. Разрушенное погребение. Случайная находка, 1864 г. Кубок. ГИМ, инв. 53072. Б 229/1; 3 – Хапры. Курган № 3/1988. Тайник. Бляха поясная. АИАПМЗ, инв. № 24444/1–2; 4 – Садовый курган. Новочеркасск, 1961. Фалар. РОМК, Инв. 2533/20. Фото музеев

Рис. 12. Изделия с инкрустациями из коралла. 1 – Дачи. Курган № 1/1986. Тайник. Чаша-фалар полусферической формы со вставками. АИАПМЗ, инв. № 23458/31; 2 – Мигулинская. Разрушенное погребение. Случайная находка, 1864 г. Кубок. ГИМ, инв. 53072. Б 229/1; 3 – Хапры. Курган № 3/1988. Тайник. Бляха поясная. АИАПМЗ, инв. № 24444/1–2; 4 – Садовый курган. Новочеркасск, 1961. Фалар. РОМК, Инв. 2533/20. Фото музеев

Вставки из стекла и коралла украшают браслет из разрушенного сарматского погребения I в. н.э. у с. Петрики в Приднепровье228. Трудно визуально определить материал вставок серебряной пряжки в форме головы лося из погребения № 2 кургана № 20/1982 у хут. Новый (это могла быть как кость, но так и коралл, другие вставки – стекло)229. Предположительно, одна коралловая вставка, наряду со вставками бус из синего стекла, украшает и золотую гривну из Ногайчинского кургана230. Кораллом (?) (по отчетной информации – голубой пастой) представлена и единственная вставка золотой подвески в форме кисти руки из датирующегося второй половиной II – первой половиной III в. н.э. погребения № 1 кургана № 18/1985 могильника Высочино-V231. Предположительно вставкой из коралла украшена и золотая подвеска каплевидной формы из погребения I в. н.э. № 1 склепа № 612/1996 могильника Усть-Альминского городища232.

229. Treister 2018, 111, рис. 7.

230. См. об этом Mordvintseva, Zaitsev 2003, 210.

231. Bespaly 2000, 161, №. 38, рис. 2, 14 (здесь как вставка из голубой пасты); Cat. Paris 2001, 238, no. 271; Mordvintseva, Treister 2007, II, 21, № А43.1; Bespaly, Luk’yashko 2008, 86, № 38, табл. LXXXI, 14 (здесь как вставка из голубой пасты); Kat. Leoben 2009, 270, Nr. 119; Zasetskaya 2011, 244, илл. 136, д.

232. Loboda et al. 2002, 309–310, Nr. 4, Taf. 8, 1; Mordvintseva, Treister 2007, II, 91, № А293.1 c лит., табл. 42; Puzdrovskiy 2007, 163; Puzdrovskij 2013, 306, Nr. VII.18.

Учитывая возможное происхождение этих вещей, есть основания предполагать использование коралла в качестве материала для вставок как в изделиях центральноазиатских или парфянских, так и боспорских мастерских. Если последние датируются I в. н.э., то очевидно, что и предметы Сибирской коллекции, и пряжки из Тувы и Сидоровки – более ранние. Таким образом, эта традиция пришла на Боспор с Востока. Использование элементов из коралла в ювелирных украшениях фиксируется и для изделий мастерских кушанской Бактрии.

В могильнике у с. Суворово в Юго-Западном Крыму в погребении второй половины III в. н.э. были найдены серебряные серьги со щитком, украшенным коралловой вставкой в напаянном касте233. Вставки из коралла встречаются и в ювелирных изделиях позднеантичного – раннесредневекового времени, в частности в серьгах в форме лунниц из могильника Жапырык II Внутреннего Тянь-Шаня (Киргизия)234.

234. Tashbaeva 2020, 219–220.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОРАЛЛА

До недавнего времени коралловые бусы, найденные в Южном Приуралье, Хорезме, в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе считались предметами средиземноморского импорта, поступавшими с запада, или привозными из Индии или Персидского залива235.

Коралловые бусы из Пашковского могильника № 1, как показал проведенный анализ, не являются изделиями из благородного коралла Corallium rubrum, а относятся к ископаемому кораллу рода Moltkia позднемеловой эпохи, который известен на территории юга России, но чаще всего встречается на полуострове Мангышлак236. Не исключено, что это объясняет высокий процент бус из кораллов в общей массе бус из комплексов джетыасарской культуры.

Проводившиеся специальные (рамановские спектроскопические / Raman spectrography) исследования кораллов и коралловых вставок из латенских памятников237 и позднеримских могильников на территории Германии238 показали, что даже в случае обесцвечивания кораллов есть все основания относить их к «красным кораллам». Другое дело, что, учитывая таксономическое разнообразие кораллов, далеко не всегда можно определенно относить их к благородным кораллам Corallium rubrum239.

238. Gruber et al. 2019, 138–144.

239. Fürst et al. 2016, 19; Gruber et al. 2019, 144.

Поскольку специальные исследования коралловых бус и подвесок из сарматских погребений не производились, говорить обоснованно об их происхождении трудно, однако, учитывая сравнительную редкость кораллов, подвески из их веточек можно с большой степенью вероятности определять как обесцвеченные благородные кораллы Corallium rubrum средиземноморского происхождения.

В качестве критерия отличия ископаемых кораллов от благородных Е.И. Кузьмичева указывает, в частности, на то, что у бус из Пашковского могильника № 1 канал проходил через «податливое» отверстие – продольный канал, который является одним из диагностических признаков ископаемых кораллов, тогда как у красного благородного коралла Corallium rubrum отверстие под нитку бус пробуравливают поперек веточки240. Если исходить из этого критерия, то по крайней мере наиболее характерные для погребений III–I вв. до н.э. подвески из веточек коралла с поперечными каналами для продевания нити следует рассматривать как благородные кораллы Corallium rubrum.

ВЫВОДЫ

Впервые кораллы попадают к кочевникам Евразии в IV в. до н.э. – на Южный Урал, а несколько позже появляются и в Нижнем Поволжье, и на Нижнем Дону. Откуда поступал этот коралл, неизвестно. Хотя примерно в это же время он появляется в Северном Причерноморье, но в Скифии бусы и подвески из коралла практически неизвестны, поэтому трудно представить его распространение на восток через степи Северного Причерноморья. Весьма вероятно, что редкие находки коралловых украшений в погребениях кочевников Нижнего Дона, в первую очередь подвески в золотых оправах из «царского» 8-го Пятибратнего кургана около середины IV в. до н.э., могли поступать из Средиземноморья через факторию Елизаветовского городища. Интересно, что в эллинистическое время изделия из коралла в Греции и Восточном Средиземноморье практически неизвестны.

Однако ранние находки коралловых бус в Южном Приуралье скорее можно объяснить контактами с ахеменидским Ираном, где коралл использовался для изготовления бус, бисера и подвесок. Интересно, что коралловый бисер был найден и в кладе ювелирных изделий и украшений из Пасаргад, и в богатом женском погребении кургана № 1 могильника Филипповка 1.

Вероятнее всего, с изменением политической ситуации на Переднем Востоке после падения державы Ахеменидов изменяются и пути поступления коралла к кочевникам Евразии. Есть основания полагать, что по крайней мере с первой половины II в. до н.э., т.е. задолго до того, как Плиний Старший написал об интересе к средиземноморскому кораллу в Индии, он мог поступать в Центральную Азию через Индию морем, а далее сухим путем – через Греко-Бактрию или Хорезм. Не исключено, однако, что с падением Греко-Бактрийского царства и этот путь поступления трансформировался.

Менее вероятным представляется мне путь поступления кораллов в Центральную Азию, о котором пишет Э.В. Ртвеладзе, не затрагивая, впрочем, вопросы времени его существования – «через Эгейское море в Византий, а затем вдоль южного побережья Черного моря в Фасис и далее по долине Куры к Каспийскому морю, а по ответвлениям этого пути через Дар-и Алан и побережье Каспия на Северный Кавказ и Нижнее Поволжье. Через Каспийское море кораллы, наряду с другими товарами, доставлялись в Гирканию, Парфиену, Маргиану и в Бактрию, в долину Окса частично по дороге, описанной Исидором Харакским, или по Узбою в Хорезм, а по Келифскому Узбою в Маргиану и далее в Бактрию»241.

Во II–I вв. до н.э. зафиксированы украшения из веточек коралла в погребениях сюнну в Туве, на Горном Алтае и в памятниках на территории Хакассии. Каким образом попали сюда кораллы, сказать определенно трудно. Они, конечно, могли попасть туда во II в. до н.э. и сухопутным путем через Центральную Азию и Приаралье, где серьги с подвесками из веточек кораллов представлены находками в памятниках чирикрабатской культуры. Однако в это же время кораллы начинают поступать в Китай, и есть все основания, учитывая контексты редких находок коралловых бус и подвесок в погребальных памятниках сюнну и так называемом китайском доме в районе Абакана, скорее считать, что они попали к кочевникам через Китай, где они представлены находками, в частности, в погребении конца II–I вв. до н.э. могильника Даодунзи на севере, куда в свою очередь могли быть доставлены по морю из Индии или по суше по так называемой южной ветке Шелкового пути. Впрочем, в расположенном на ней могильнике поселения Ния коралловые бусы и подвески были найдены в погребении, датируемом по данным С14 несколько более поздним временем, III в. н.э.

Если в последние века до н.э. в погребальных комплексах Азиатской Сарматии очень распространены были подвески в виде необработанных веточек с поперечными отверстиями вверху для подвешивания, то в I – первой половине II в. н.э. они становятся редкими, а для погребений позднесарматского времени вообще нехарактерны. В первые века н.э. из коралла изготавливали, как правило, цилиндрические бусы и пронизи или пронизи из отрезков необработанных веточек коралла. В позднесарматскую эпоху изредка встречались и редкие формы подвесок, каплевидной или треугольной формы, а также пронизи в форме астрагалов барана. В целом необходимо признать, что в погребениях Азиатской Сарматии изделия из коралла встречаются хотя и очень редко по сравнению с украшениями из других материалов, но на фоне их редкости в последние века до н.э. – первые столетия н.э. вообще представляют собой очень интересный феномен. Если исходить из высокой стоимости коралла в это время, а для этого есть все основания, то очевидно, что за исключением находок IV в. до н.э. в погребениях скифской знати на Нижнем Дону и сарматской – в Южном Приуралье, в более позднее время, начиная с III–II вв. до н.э., они далеко не всегда использовались как украшения именно в погребениях элиты.

Совсем иначе распределяются предметы с инкрустацией из коралла, найденные в сарматских погребениях. Подобно тому, как коралл использовался в качестве вставок в металлических украшениях и бронзовых сосудах эпохи раннего латена в Европе, в последние века до н.э. он начинает использоваться в качестве элементов ювелирных изделий (гривна из городища Ширин в Западной Фергане), вставок в пряжки и поясные пластины из золота и гагата южносибирского и центральноазиатского происхождения, а к I в. н.э. используется для декора широкого спектра изделий и украшений из золота, найденных в сарматских погребениях Северного Причерноморья, главным образом из курганов Нижнего Подонья. Есть основания рассматривать некоторые из них как импорты из Центральной Азии, другие – как изделия боспорских мастеров. Если у кельтов изделия со вставками из коралла были своеобразными маркерами не только престижных предметов, но и более широко распространенных, например, фибул242, то у кочевников Евразии I в. до н.э. – I в. н.э. они применялись в декоре исключительно престижных предметов, как правило, сосудов, пряжек или украшений из золота.

Библиография

- 1. Abramova, M.P. 1987: Podkumskiy mogil’nik [Podkumskiy Burial-Ground]. Moscow.

- 2. Абрамова, М.П. Подкумский могильник. Москва.

- 3. Akbulatov, I.M. 2014: [Economic relations of the tribes of the Southern Urals with antique centers]. In: E.A. Kruglov-Mavridis, M.I. Rodnov (eds.), Nasledniki «Grecheskogo proekta» [The Heirs of the “Greek Project”]. Ufa, 24–32.

- 4. Акбулатов, И.М. Экономические связи племён Южного Урала с античными центрами. В сб.: Е.А. Круглов-Мавридис, М.И. Роднов (ред.), Наследники «Греческого проекта». Уфа, 24–32.

- 5. Akishev, K.A., Akishev, A.K. (eds.) 1983: Drevnee zoloto Kazakhstana [The Ancient Gold of Kazakhstan]. Almaty.

- 6. Акишев, К.А., Акишев, А.К. (сост.), Древнее золото Казахстана. Алматы.

- 7. Alekseeva, E.M. 1982: Antichnye busy Severnogo Prichernomor’ya [Ancient Beads of the North Pontic Area]. Pt. III. Moscow.

- 8. Алексеева, E.M. Античные бусы Северного Причерноморья. Ч. III. (САИ, Г1-12). Москва.

- 9. Allsen, T.T. 2019: The Steppe and the Sea: Pearls in the Mongol Empire. Philadelphia.

- 10. Anikeeva, O.V. 2008: [Mineralogic and petrographic study of stone material from the burial complexes of the Pokrovka 10 burial-ground]. In: V.Yu. Malashev, L.T. Yablonskiy (eds.), Stepnoe naselenie Yuzhnogo Priural’ya v pozdnesarmatskoe vremya (po materialam mogil’nika Pokrovka 10) [The Steppe Population of the South Urals in the Late Sarmatian Period (on the Materials from the Pokrovka 10 Burial-Ground)]. Moscow, 114–117.

- 11. Аникеева, О.В. Минералого-петрографическое исследование каменного материала из погребальных комплексов могильника Покровка 10. В кн.: В.Ю. Малашев, Л.Т. Яблонский (ред.), Степное население Южного Приуралья в позднесарматское время (по материалам могильника Покровка 10). М., 114–117.

- 12. Anikeeva, O.V., Bytkovskiy, O.F. 2013: [The origin and distribution of the stone beads from the early Sarmatian burials of the Southern Trans-Urals]. In: A.D. Tairov, N.O. Ivanova (eds.), Etnicheskie vzaimodeystviya na Yuzhnom Urale [The Ethnic Interactions in the Southern Urals]. Chelyabinsk, 286–303.

- 13. Аникеева, О.В., Бытковский, О.Ф. Происхождение и распределение каменных бус из раннесарматских погребений Южного Зауралья. В сб.: А.Д. Таиров, Н.О. Иванова (ред.), Этнические взаимодействия на Южном Урале. Челябинск, 286–303.

- 14. Anikeeva, O.V., Yablonskiy, L.T. 2019: [Elements of priestess funeral dress from Filippovka I burial-ground: materials to reconstruction]. Arkheologiya evraziyskikh stepey [Archaeology of the Eurasian Steppes] 1, 12–32.

- 15. Аникеева, О.В., Яблонский, Л.Т. Элементы погребального костюма жрицы из Филипповских курганов: материалы к реконструкции. Археология евразийских степей 1, 12–32.

- 16. Apakidze, A.M., Gobedzhishvili, G.F., Kalandadze, A.N., Lomtatidze, G.A. 1958: Mtskheta. Itogi arkheologicheskikh issledovaniy. T. I. Arkheologicheskie pamyatniki Armazis-Khevi po raskopkam 1937–1946 gg. [Mtskheta. The Results of Archaeological Research. Vol. I. Archaeological Monuments of Armazis-Khevy from the Excavations of 1937–1946]. Tbilisi.

- 17. Апакидзе, А.М., Гобеджишвили, Г.Ф., Каландадзе, А.Н., Ломтатидзе, Г.А. Мцхета. Итоги археологических исследований. Т. I. Археологические памятники Армазис-Хеви по раскопкам 1937–1946 гг. Тбилиси.

- 18. Arsen’eva, T.M., Bezuglov, S.I., Tolochko, I.V. 2001: Nekropol’ Tanaisa. Raskopki 1981–1995 gg. [Necropolis of Tanais. Excavations 1981–1995]. Moscow.

- 19. Арсеньева, Т.М., Безуглов, С.И., Толочко, И.В. Некрополь Танаиса. Раскопки 1981–1995 гг. М.

- 20. Artamonov, M.I. 1973: Sokrovishcha sakov [The Treasures of Saka]. Moscow.

- 21. Артамонов, М.И. Сокровища саков. Москва.

- 22. Artemenko, I.I., Levchenko, B.M. 1983: [A Sarmatian burial near the village of Bashtechki of the Cherkassy region]. Sovetskaya arkheologiya [Soviet Archaeology] 2, 144–151.

- 23. Артеменко, И.И., Левченко, Б.М. Сарматское погребение у с. Баштечки Черкасской области. СА 2, 144–151.

- 24. Aybabin, A.I., Khayredinova, E.A. 2017: Krymskie goty strany Dori (seredina III–VII v.) [Crimean Goths of the Country of Dori (Mid-3rd–7th Cent.)]. Simferopol.

- 25. Айбабин, А.И., Хайрединова, Э.А. Крымские готы страны Дори (середина III–VII в.). Симферополь.

- 26. Balabanova, M.A. (ed.) 2014: Kurgannyy mogil’nik Peregruznoe I: rezul’taty mezhdistsiplinarnykh issledovaniy [Tumular Necropolis Peregruznoe I: Results of Interdisciplinary Studies]. Volgograd.

- 27. Балабанова, М.А. (ред.), Курганный могильник Перегрузное I: результаты междисциплинарных исследований. Волгоград.

- 28. Barinova, E.B. 2012: [Penetration of Chinese material culture into South Siberia in pre-Mongol period]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Tomsk State University Journal] 362, 73–79.

- 29. Баринова, Е.Б. Проникновение китайской материальной культуры в Южную Сибирь в домонгольское время. Вестник Томского государственного университета 362, 73–79.

- 30. Baypakov, K.M., Smagulov, E.A., Erzhigitova, A.A. 2005: Rannesrednevekovye nekropoli Yuzhnogo Kazakhstana [Early Medieval Necropoleis of South Kazakhstan]. Pt. I–II. Almaty.

- 31. Байпаков, К.М., Смагулов, Е.А., Ержигитова, А.А. Раннесредневековые некрополи Южного Казахстана. Ч. I–II. Алматы.

- 32. Bazarbaeva, G., Dzhumabekova, G. 2018: [The art of the Saka of Kazakhstan]. In: A. Ongaruly (ed.), Zoloto vlastelinov kazakhskikh stepey [Gold of the Lords of the Kazakh Steppes]. Daejeon, 494–535.

- 33. Базарбаева, Г., Джумабекова, Г. Искусство саков Казахстана. В кн.: А. Онгарулы (ред.), Золото властелинов Казахских степей. Тэджон, 494–535.

- 34. Beck, H.С. 1941: The Beads from Taxila. (Memoirs of the Archaeological Survey of India, 65). Delhi.

- 35. Beglova, E.A. 2005: [A rich female burial from the Tenginskaya burial-ground]. In: L.M. Noskova (ed.), Material’naya kul’tura Vostoka [Material Culture of the East]. Issue 4. Moscow, 166–181.

- 36. Беглова, Е.А. Богатое женское погребение из Тенгинского грунтового могильника. В кн.: Л.М. Носкова (ред.), Материальная культура Востока. Вып. 4. М., 166–181.

- 37. Beglova, E.A., Erlikh, V.R. 2018: Meoty Zakuban’ya v sarmatskoe vremya. Po materialam Tenginskogo gruntovogo mogil’nika [The Maiotians of the Trans-Kuban Area in the Sarmatian Period. After the Materials of the Tenginskaya Burial-Ground]. Moscow–Saint Petersburg.

- 38. Беглова, Е.А., Эрлих, В.Р. Меоты Закубанья в сарматское время. По материалам Тенгинского грунтового могильника. М.–СПб.

- 39. Belenitskiy, A.M. 1954: [Archaeological works in Pyandzhikent]. Kratkie soobshcheniya Instituta istorii material’noy kul’tury [Brief Reports of the Institute of History of the Material Culture] 55, 31–47.

- 40. Беленицкий, А.М. Археологические работы в Пянджикенте. КСИИМК 55, 31–47.

- 41. Belenitskiy, A.M. 1960: [On the coral pendant from Pendzhikent]. Izvestiya otdela obshchestvennykh nauk AN Tadzhikskoy SSR [Reports of the Department of Social Sciences of the Academy of Sciences of Tadzhik SSR] 1, 67–68.

- 42. Беленицкий, А.М. О коралловой подвеске из Пенджикента. Известия Отдела общественных наук АН Таджикской ССР 1, 67–68.

- 43. Benea, D. 2004: Die römischen Perlenwerkstätten aus Tibiscum / Atelierele Romane de mărgele de la Tibiscum. Timişoara.

- 44. Benea, D. 2008: Accesorii vestimentare. Mărgelele (I). Între import şi producţie internă [Clothing accessories. Beads (I). Between import and local production]. Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis 10, 134–166.

- 45. Berestnev, R.S. 2017: Sarmaty v mezhdurech’e Khopra i Volgi [Sarmatians in the Interfluve of Khoper and Volga]. Ph.D. Thesis. Voronezh.

- 46. Берестнев, Р.С. Сарматы в междуречье Хопра и Волги. Дисс. … к.и.н.. Воронеж.

- 47. Berezin, Ya.B. 2007: [Sarmatian burials from the area of Pyatigor’e (based on the materials of excavations by “Heritage” enterprise of Stavropol]. Materialy i issledovaniya po arkheologii Severnogo Kavkaza [Archeological Materials and Researches of the North Caucasus] 8, 67–99.

- 48. Березин, Я.Б. Сарматские погребения с территории Пятигорья (по материалам раскопок ГУП «Наследие», г. Ставрополь). Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа 8, 67–99.

- 49. Berlizov, N.E. 2011: Ritmy Sarmatii. Savromato-sarmatskie plemena Yuzhnoy Rossii v VII v. do n.e. – V v. n.e. [The Rhythms of Sarmatia. Sauromato-Sarmatian Tribes of the Southern Russia in the 7th Cent. BC – 5th Cent. AD]. Pt 1. Krasnodar.

- 50. Берлизов, Н.Е. Ритмы Сарматии. Савромато-сарматские племена Южной России в VII в. до н.э. – V в. н.э. Ч. 1. Краснодар.

- 51. Bernshtam, A.N. 1940: [A gold diadem from the shaman burial on the Kargalinka river]. Kratkie soobshcheniya Instituta istorii material’noy kul’tury [Brief Communications of the Institute of History of the Material Culture] 5, 23–31.

- 52. Бернштам, А.Н. Золотая диадема из шаманского погребения на р. Каргалинке. КСИИМК 5, 23–31.

- 53. Bespalyy, G.E., Vereshchagin, V.V. 2013: [A crypt excavated in 2001 in the Eastern necropolis of Phanagoria]. In: V.D. Kuznetsov (ed.), Materialy po arkheologii i istorii Fanagorii [Materials on the Archaeology and History of Phanagoria]. Issue 1. Moscow, 136–177.

- 54. Беспалый, Г.Е., Верещагин, В.В. Склеп 2001 г. на Восточном некрополе Фанагории. В сб.: В.Д. Кузнецов (ред.), Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 1. (Фанагория. Результаты археологических исследований, 1). Москва, 136–177.

- 55. Bespaly, E.I. 1986: Barrows with Roman imports excavated by the expedition of the Azov regional museum in 1979–84. In: B.A. Raev (ed.), Roman Imports in the Lower Don Basin (BAR International series, 278). Oxford, 75–78.

- 56. Bespaly, E.I. 1992: [A Sarmatian kurgan near the town of Azov]. Sovetskaya arkheologiya [Soviet Archaeology] 1, 175–191.

- 57. Беспалый, Е.И. Курган сарматского времени у г. Азова. СА 1, 175–191.

- 58. Bespaly, E.I. 2000: [Late Sarmatian burial of the Vysochino-V cemetery at the Kagalnik–Don watershed]. In: Yu.K. Guguev (ed.), Sarmaty i ikh sosedi na Donu [The Sarmatians and their Neighbors on the Don]. Rostov-on-Don, 156–168.

- 59. Беспалый, Е.И. Позднесарматское погребение из могильника Высочино V на водоразделе между Кагальником и Доном. В сб.: Ю.К. Гугуев (ред.), Сарматы и их соседи на Дону. (Материалы и исследования по археологии Дона, 1). Ростов-на-Дону, 156–168.

- 60. Bespaly, E.I., Bespalaya, N.E., Raev, B.A. 2007: Drevnee naselenie Nizhnego Dona. Kurgannyy mogil’nik «Valovyy 1» [The Ancient Population of the Lower Don. Kurgan Cemetery “Valovyy 1”]. Rostov-on-Don.

- 61. Беспалый, Е.И., Беспалая, Н.Е., Раев, Б.А. Древнее население Нижнего Дона. Курганный могильник «Валовый 1». (Материалы и исследования по археологии Юга России, 2). Ростов-на-Дону.

- 62. Bespaly, E.I., Luk’yashko, S.I. 2008: Drevnee naselenie mezhdurech’ya Dona i Kagal’nika. Kurgannyy mogil’nik u s. Vysochino [The Ancient Population of the Lower Don. Kurgan Cemetery near the Village of Vysochino]. Rostov-on-Don.

- 63. Беспалый, Е.И., Лукьяшко, С.И. Древнее население междуречья Дона и Кагальника. Курганный могильник у с. Высочино. (Материалы и исследования по археологии Юга России, 1). Ростов-на-Дону.

- 64. Bespaly, E.I., Luk’yashko, S.I. 2018: Drevnee naselenie mezhdurech’ya Dona i Kagal’nika. Kurgannyy mogil’nik u s. Novoaleksandrovka [The Ancient Population of the Lower Don. Kurgan Cemetery near the Village of Novoaleksandrovka]. Rostov-on-Don.

- 65. Беспалый, Е.И., Лукьяшко, С.И. Древнее население междуречья Дона и Кагальника. Курганный могильник у с. Новоалександровка (Материалы и исследования по археологии Юга России. Вып. I. Т. 2). Ростов-на-Дону.

- 66. Bezrukov, A.V. 2008: [Trade communications in the Volga-Ural Region according to written and archaeological sources (6th cent. B.C. – 7th cent. A.D)]. Problemy istorii, filologii, kul’tury [Journal of Historical, Philological and Cultural Studies] 22, 127–136.