- PII

- S032103910012209-2-1

- DOI

- 10.31857/S032103910012209-2

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume 81 / Issue 2

- Pages

- 463-490

- Abstract

The authors of this article presented a new publication of Tamin’s coffin from the collection of the Research Institute and Museum of Anthropology, Lomonosov Moscow State University. The article describes in detail how the coffin became part of the Museum’s collection. Based on the translation and analysis of the inscriptions on Tamin’s coffin, and on the comparison of these inscriptions with similar texts on other coffins, the authors suggest that the origin of this object is Akhmim. The distinctive stylistic and paleographic features of the inscription, the language and errors encountered in the text, the titles and epithets also allow us to date the coffin to the Ptolemaic period. Comparison of Tamin’s coffin with other similar objects, namely, with Tasheretmin’s and Hentykhetyemhotep’s coffins, as well as with a whole group of other stone sarcophagi, allows us to determine the possible date of the Moscow object more accurately: the end of the 3rd – first half of the 2nd centuries BC.

- Keywords

- Ptolemaic period, Akhmim, coffins, offering list, Tamin

- Date of publication

- 28.06.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 11

- Views

- 220

Настоящая статья продолжает серию публикаций предметов, входящих в египетскую коллекцию НИИ и Музея антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова. В настоящее время она состоит из трех древнеегипетских мумий, одна из которых покоится в саркофаге, а также из льняных погребальных тканей. Предметом данной публикации стала мумия в саркофаге.

Происхождение памятника

В этнографической коллекции НИИ и Музея антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова хранятся три древнеегипетские мумии, из которых одна покоится в саркофаге1.

Это саркофаг, который согласно надписи на нем принадлежал даме Тамин (КП 5 №3482/1,2; КО 366), проделал очень длинный и не до конца прослеженный путь по музейным собраниям России, прежде чем оказаться в Антропологическом музее МГУ.

Архивные источники позволяют с уверенностью реконструировать историю музейного хранения саркофага Тамин лишь с 1921 года. В этом году Московский публичный и Румянцевский музей был расформирован и его коллекции были распределены по другим собраниям Москвы. 859 древнеегипетских предмета из отдела древностей были переданы в Музей-Институт классического Востока (МИКВ)2. Среди египетских древностей были и «четыре мумии в саркофагах и картонажах».

МИКВ «возник в конце 1917 года в здании Российского Исторического музея и начал функционировать с января 1918 года, отвечая ясно наметившейся в Москве тенденции в специальном научном и популяризационном учреждении, посвященном вопросам древнего востоковедения3». МИКВ просуществовал вплоть до 1924 года.

В Краткой инвентарной описи памятников МИКВ за 1924 год значатся 4 саркофага с мумиями, 1 саркофаг без мумии, 1 мумия в картонажной покрышке, 1 мумия греко-римского времени и одна развернутая мумия4 В инвентарной описи коллекции МИКВ за тот же 1924 года значатся четыре саркофага с мумиями5. Под №5 описан «саркофаг антропоидный, покрашенный в красный цвет, маска — желтого цвета с зачерненными глазами и бровями. Ниже колен и на ступнях надпись (шесть вертикальных строк) и изображение двух шакалов, лежащих на пилонах. Все это облито черной краской. При саркофаге — стеклянный колпак и деревянная подставка. В саркофаге заключена №6 Мумия женская»6.

5. Отдел рукописей ГМИИ имени А.С. Пушкина Фонд 4, год 1924, опись 1, ед. хр. 73, лист 3.

6. Отдел рукописей ГМИИ имени А.С. Пушкина Фонд 4, год 1924, опись 1, ед. хр. 73, лист 8.

Из описания саркофага (№5) следует, что он, безусловно, является тем самым памятником, который в настоящее время хранится в НИИ и Музее антропологии. Любопытно, что мумия определена как женская. При нынешнем состоянии сохранности мумии это установить стало возможно лишь после проведения рентгенографии. Вероятно, составитель описи смог прочесть имя покойной либо, исходя из цвета маски, предположил, что в саркофаге покоится женская мумия. Можно, однако предположить, что мумия Тамин была рентгенографирована, что и позволило безошибочно определить ее пол. Известно, что уже в 1921 году МИКВ начал «рентгенографический анализ мумий». Как сообщается в отчете о деятельности Музея-института, «этот анализ поможет разрешить, не нанося ущерба объектам, ряд вопросов, как-то: наличие всякого рода включений — грудных скарабеев, амулетов, украшений и м.б. папирусов и проч., далее, в некоторых случаях — болезни, которыми страдали субъекты мумий и проч.»7. Не исключено что именно мумия Тамин была ренгенографирована. В отчете МИКВ за 1921 год говорится о том, что были ренгенографированы следующие объекты: «1. рука и нога человека 2. 3 мумии священных ястребов 3. мумия маленького крокодила 4. мумия женщины эпохи Птолемеев. Снимки установили: 1. Возраст, 2. Породу и пол 3. Полное анатомическое строение, 4. Костный туберкулез ноги в сильной степени со смещением коленной чашки. Кроме того, было проведено вскрытие мумии эпохи Птолемеев т.к. ранее мумия находилась в неотапливаемых помещениях Строгановского училища и начался процесс тления. Мумия найдена в сравнительно хорошем состоянии. Подробный протокол вскрытия с зарисовками хранится в приделах Музея-института8.

8. Отдел рукописей ГМИИ имени А.С. Пушкина Фонд 4, год 1922, опись 1, ед. хр. 11, лист 8.

Учитывая, что именно четыре мумии в саркофагах и картонажах были переданы в МИКВ из Румянцевского музея, логично предположить, что саркофаг с мумией, находящийся в настоящее время в НИИМА, происходит именно из Румянцевского музея.

Однако уже в том же 1924 г. этот саркофаг и мумия из собрания МИКВ поступили в числе других деревянных саркофагов с мумиями (1,1а 1234, 1235, 1290) в Музей изобразительных искусств (нынешний ГМИИ имени А.С. Пушкина)9.

В Музее на Волхонке, 12 саркофаг Тамин с мумией хранился вплоть до 1932 года, когда заведующий восточным отделом В.И. Авдиев обменял его на гроб Иусанх из коллекции Центрального антирелигиозного музея. После расформирования ЦАМ в 1948 году, саркофаг Тамин с мумией внутри были переданы в Антропологический музей МГУ10.

Публикации

Впервые деревянный внутренний саркофаг Тамин был опубликован О.Д. Берлевым и С.И. Ходжаш в 1998 г. в вышедшем на английском языке в Гёттингене «Каталоге древнеегипетских памятников из музейных собраний Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Кавказа, Средней Азии и стран Балтии»11. Публикация содержала две фотографии памятника, перевод надписи на саркофаге на английский язык и комментарии к переводу. К сожалению, авторам каталога, видимо, не удалось непосредственно ознакомиться с памятником: в тексте не приводится описание саркофага, не указываются его размеры, инвентарный номер, информация из книги поступлений, а перевод текста надписей, по всей видимости, был выполнен по неопубликованной прорисовке и фотографиям12. Таким образом, полноценной публикации саркофага и мумии до настоящего времени представлено не было, что делает актуальным научное издание памятника, снабженное новейшими фотографиями, прорисовками надписей, иероглифическим текстом, транслитерацией, уточненным переводом и комментариями.

12. Berlev, Hodjash 1998, 34, n. 1.

О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш в комментариях к надписям на саркофаге довольно много места уделили историческому контексту памятника. По мнению первых издателей, саркофаг имеет несомненно ахмимское происхождение, а некоторые особенности текста помещенной на нем стандартной жертвенной формулы хетеп-ди-несу указывают на принадлежность владелицы саркофага Тамин к мятежной царской династии (исследователи сочли ее племянницей правителей Хоруннефера и Анхуннефера), возглавившей восстание египтян против птолемеевского владычества в 205–186 гг. до н.э. Более того, О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш полагали, будто на саркофаге из собрания Музея антропологии содержится первое упоминание представителей этой, т.н. антиптолемеевской династии13. Больше саркофаг не издавался, однако в 2008 г. вышла в свет монография немецкой исследовательницы Рут Брех «Позднеегипетские саркофаги из Ахмима. Исследование типологии и хронологии», в которой автор приводит сведения и о саркофаге Тамин, опираясь на публикацию О.Д. Берлева и С.И. Ходжаш14. На основании изучения типологии позднеегипетских саркофагов, а также самого текста надписи гроба Тамин15 Р. Брех согласилась с предложенной первыми издателями московского саркофага датировкой, однако не увидела в этом тексте никаких указаний на связь памятника с т.н. антиптолемеевской династией.

14. Brech 2008, 161–163, 332-334.

15. Р. Брех не имела возможности непосредственно ознакомиться с текстом надписи, все ее выводы сделаны на основании изучения публикации О. Д. Берлева и С.И. Ходжаш и изучения черно-белых фотографий гроба, которые были приведены в этом единственном издании.

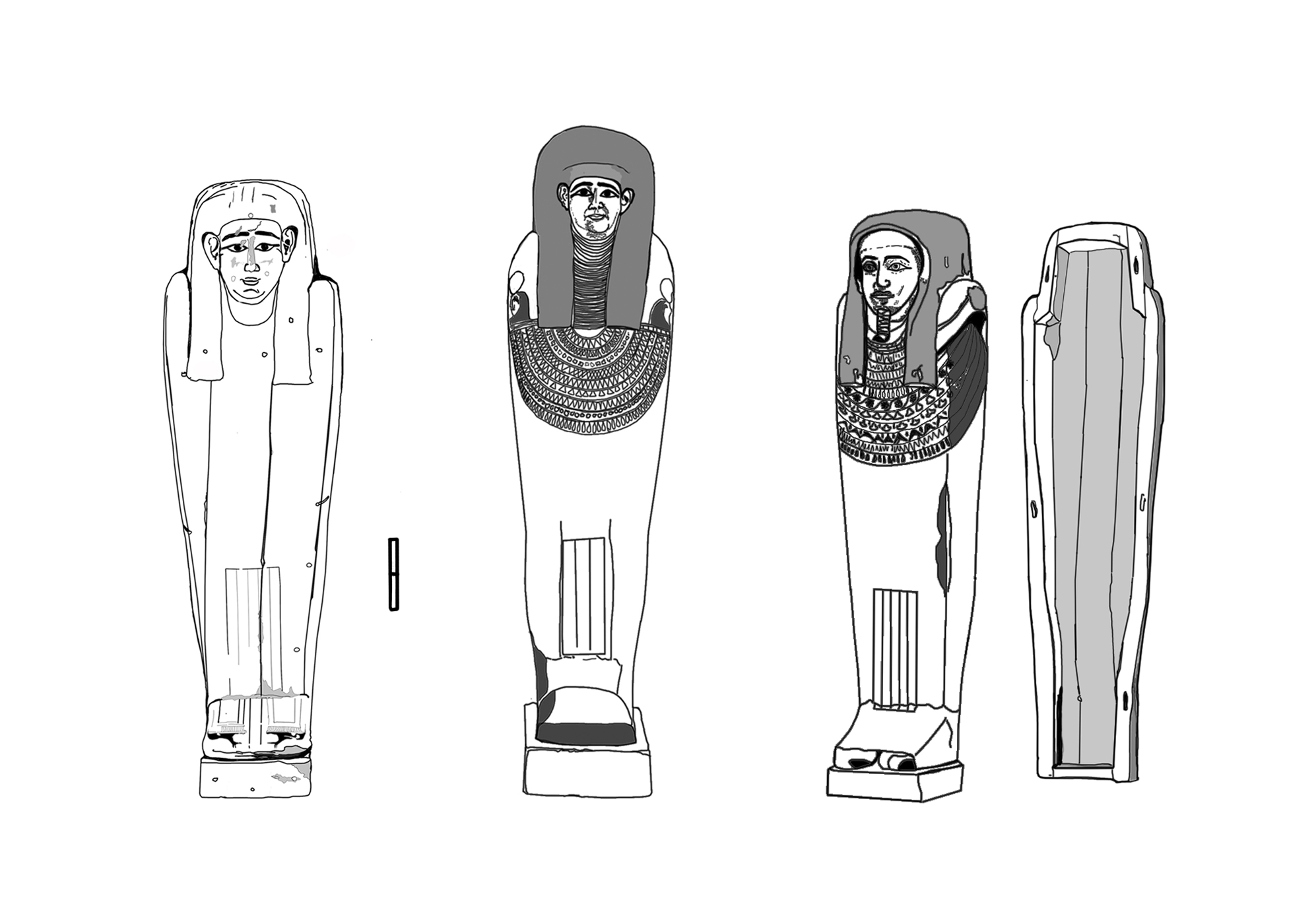

Рис 1. Саркофаг Тамин. Фото К. Самурского.

Рис 2. Саркофаг Тамин и другие ахмимские аналогии. 2.1. Саркофаг Тамин, вид сверху. 2.2. Саркофаг Тагеменхор. Частная коллекция. 2.3. Саркофаг Ташеретмин. Частная коллекция. Рисунки Е.Г. Толмачевой

Описание памятника

Антропоидный саркофаг выполнен из древесины сикоморы16. Состоит из двух частей — крышки с маской и нижней части (днища), которые в шести местах соединяются на стандартное крепление «шип-паз» (илл. 1, 2.1.). Длина саркофага 191 см, ширина в районе плеч 48 см, высота 35 см. Крышка представляет собой скульптурное изображение запеленатой фигуры покойной. Руки не обозначены. Завершается саркофаг прямоугольным основанием-пьедесталом, на котором стоит сама фигура. Крышка саркофага составная, ее лицевая часть сделана из трех хорошо подогнанных друг к другу досок, промежутки между досками зашпатлеваны грунтом. Боковые стенки крышки гроба выполнены из шести отдельных досок: три небольших, подпрямоугольной формы в районе головы, две длинные доски боковин гроба и почти квадратная торцевая доска в ногах. Все швы между досками тщательно зашпатлеваны специальным раствором. Поверхность древесины была подвергнута дополнительной обработке, загрунтована и покрыта краской красно-коричневого цвета. Исследований состава пигмента и связующего не проводилось. Неизвестно, использовалось ли в древности какое-либо покрытие для защиты красочного слоя: оно либо не сохранилось, либо было частично снято в ходе современной реставрации.

Рис 3. Саркофаг Тамин. Маска. Фото А. Мухина.

Маска выполнена в типичной для эпохи ранних Птолемеев манере и стилистике (илл. 3): трехчастный парик с двумя длинными прядями спереди; сзади контуры парика не прорисованы, либо были стерты. Лицо и передние пряди парика выстроганы из единого массива дерева. Овальное лицо с округленными щеками, небольшой полный подбородок, переходящий в короткую шею. Черты лица правильные: обведенные черной краской широкие, почти прямые, брови слегка загибаются к внешним уголкам глаз. Миндалевидные глаза подчеркнуты традиционной контурной обводкой, также выполненной черной краской. Длинный, прямой нос с узкой переносицей и небольшими крыльями носа. Полные губы сложены в едва намеченную улыбку, обозначающую уголки рта. Лицо и шея покрыты краской охристо-желтого цвета и подчеркнуты черной обводкой.

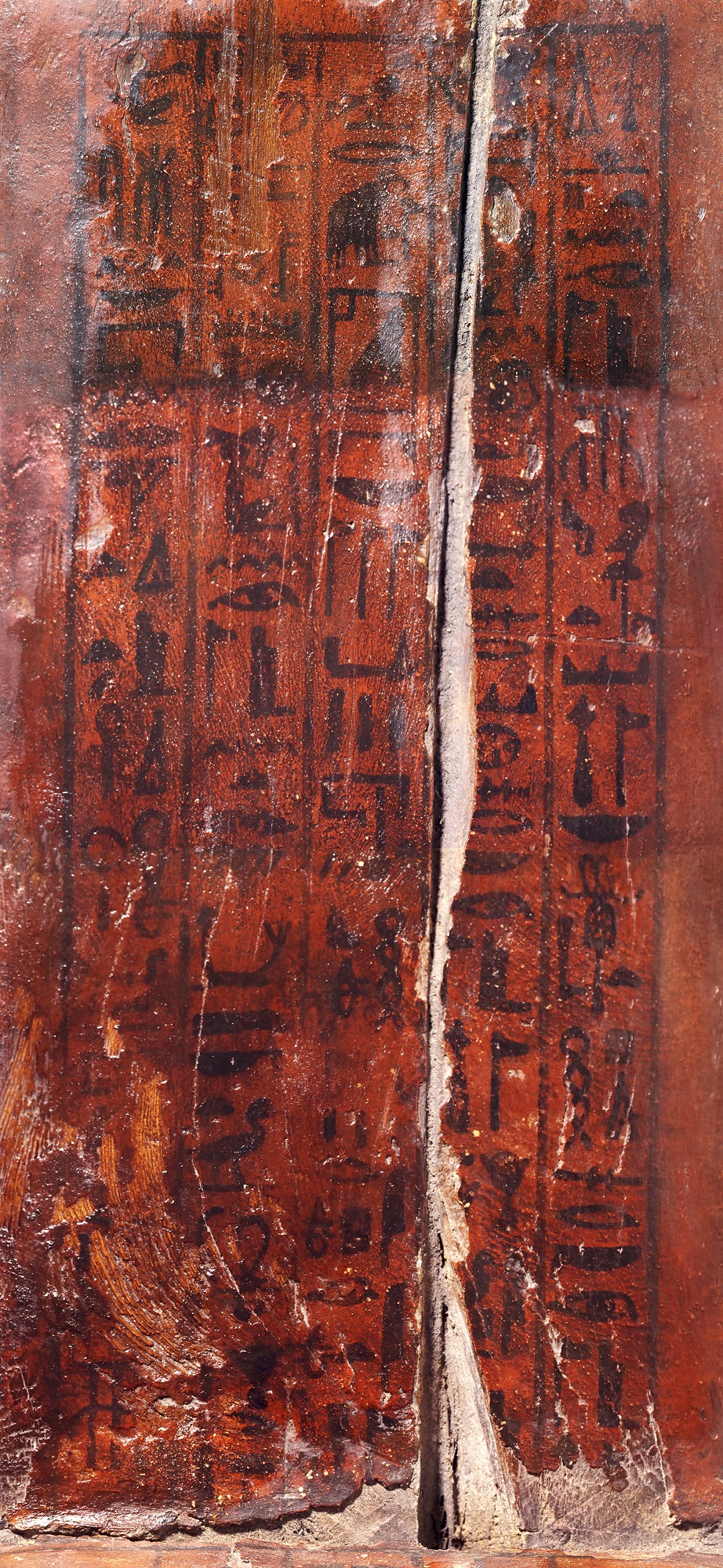

4. Надпись на саркофаге Тамин. Фото К. Самурского.

В нижней части крышки саркофага в прямоугольник черной краской вписаны пять столбцов иероглифической надписи, содержащей традиционную жертвенную формулу хетеп-ди-несу, имена и титулы (илл. 4). Также в изножье гроба изображены два шакала, возлежащих на крыше святилища, и посвятительная надпись богу Упуауту.

Днище саркофага составное, не декорированное, снаружи покрыто грунтом и покрашено в красно-коричневый цвет. Мумия, обернутая в несколько полуразвернутых слоев погребальных пелен и бинтов, находится в саркофаге.

Судя по имеющимся у нас сведениям, саркофаг был отреставрирован в 1939-1940-х гг17. К сожалению, никакой документации об этой реставрации не сохранилось), однако основываясь на сопоставлении известного нам по фотографиям памятника до реставрации и современного его облика, можно предположить, что реставраторы зафиксировали крепления досок, восполнили утраты грунта в местах стыков досок, укрепили живописный грунт и красочный слой. Утраты красочного слоя были затонированы.

Параллели и аналогии

Как видно из описания, характерной чертой саркофага Тамин является отсутствие типичных для египетских деревянных саркофагов росписей с изображением многочисленных богов и мифологических персонажей. Подобного рода антропоидные деревянные саркофаги с минимумом изображений и краткими надписями, содержащими, как правило, жертвенную формулу и именование покойного и его предков, появляются в разных регионах Египта в конце Позднего периода18. Среди них есть как высококачественные изделия, выполненные из дерева дорогих пород, хорошо обработанного, часто полированного, обладающие очевидными художественными достоинствами, как например саркофаг младенца из Британского музея, датируемый концом Позднего периода — началом Птолемеевского19, или фрагмент гроба Иртиру также из Британского музея, с искусно вырезанной на крышке погребальной формулой, относящийся к той же эпохе20. Как правило, лучшие образцы подобного рода саркофагов происходят из столичных регионов. В статье С. Мозер, посвященной публикации деревянного гроба из коллекции Музея антропологии г. Падуя, делается попытка обозначить ареал происхождения, датировку и типологические характеристики одной из групп поздних нижнеегипетских деревянных антропоидных саркофагов с лаконичными надписями, выполненных из единого куска дерева21.

Более дешевые варианты таких саркофагов изготавливались из дерева местных пород, как например в случае саркофага Тамин из сикоморы, и часто вырезались не из единого куска дерева, а были составными изделиями, скрепленными по системе «шип-паз» из нескольких досок. В период IV–III вв. в Ахмиме сложилась местная традиция изготовления подобного рода саркофагов. Большинство из них производились из дерева местных пород для представителей т.н. среднего класса. Как полагает Дж. Элиас, отказ от покрытия всей поверхности саркофага изображениями и текстами изначально был вызван стремлением показать текстуру дерева (в том случае, если для изготовления саркофага применялся, например, кедр). Когда же мастера использовали местную древесину, поверхность обрабатывалась и покрывалась красно-коричневым пигментом, который имитировал цвет натурального кедра22. В случае с гробом Тамин поверхность не просто была обработана, но и загрунтована и покрашена, чтобы сгладить неровности и пороки древесины и скрыть щели между составными частями саркофага.

Немецкая исследовательница Р. Брех в своем фундаментальном исследовании поздних ахмимских саркофагов выделила подобные гробы в особую группу D23, к которой, наряду с семью другими памятниками из мировых музейных собраний, отнесла и гроб Тамин. Среди характерных признаков, присущих практически всем гробам этой группы, Брех отмечает слегка спрямленную по бокам антропоидную форму, максимальную ширину в области плеч и резкое сужение к ногам, отсутствие заметных выпуклостей на крышке гроба. Почти у всех гробов лицо слегка смещено от центральной оси — эта асимметрия заметна и в случае с саркофагом Тамин. За исключением двух памятников у всех мужских саркофагов наличествует бородка. Прямоугольный пьедестал выступает за «ноги» гроба в передней части и по бокам24. Боковины нижней половины гроба ниже боковин крышек.

24. В случае с саркофагом Тамин такой пьедестал также присутствует, однако он не выступает за пределы «ног» гроба.

Маски почти всех саркофагов этой группы не украшены диадемами или другими головными уборами, для них характерен стандартный трехчастный парик. Цвет лица светлый, у двух масок этой группы лицо позолочено. Только у трех из входящих в группу D саркофагов грудь закрыта ожерельем-усех. Поверхность гроба не украшена изображениями, присутствует лишь лаконичная надпись с формулой хепет-ди-несу и генеалогией покойных. На некоторых гробах представлены изречения из «Книги мертвых». Также в ряде случаев изножье саркофага украшают изображения двух возлежащих на святилищах шакалов и небольшой текст25. На основании изучения технологических и иконографических особенностей отдельных входящих в группу D саркофагов, а также палеографии и словоупотребления в текстах надписей на этих гробах, Р. Брех датировала группу достаточно широко, практически всем птолемеевским временем26. Автор также высказала предположение, что определенные стилистические характеристики саркофагов группы D: гладкий трехчастный парик без дополнительных украшений, позолоченное лицо27, глубоко надетое ожерелье-воротник, ожерелье-усех с головой сокола и солнечным дисками выделяют ее среди других типов ахмимских саркофагов (в частности, групп A, B и С) и появились не ранее птолемеевского времени. Другими птолемеевскими чертами Р. Брех назвала выступающий пьедестал и изображение в изножье двух возлежащих на святилище шакалов, которые хотя и встречались на более ранних саркофагах групп А и B, но не были столь распространены28.

26. Автор датирует группу D, главным образом, на основании изучения текста надписей на трех саркофагах: Несмин из Метрополитен-музея: инв. № 86.1.50 а, b, режим доступа: >>>> .09. 2020), который может быть датирован на основании палеографии и словоупотребления поздним птолемеевским временем; Хат (инв. № ÄM 8501, режим доступа: >>>> , (дата обращения: 27.09. 2020) из собрания Египетского музея и собрания папирусов (Новый музей, Берлин), датируемого всем периодом правления Птолемеев, и Хорсаисет из Бременского музея (инв. № B 15975 a – h), который относится также к эпохе Птолемеев (Brech 2008, 166–167).

27. Добавим, что в случае с Тамин, это — менее затратная имитация позолоты.

28. Brech 2008, 167–168.

Принимая во внимание высказанные Р. Брех соображения относительно датировки и стилистических признаках той группы ахмимских саркофагов, к которой относится и московский гроб Тамин, мы бы хотели привести и некоторые другие аналогии. Прежде всего, следует упомянуть находящийся в частной коллекции антропоидный саркофаг музыкантши Тагеменхор (илл. 2.2), который был выставлен на аукционе Сотбис29. Дж. Элиас датирует гроб 332–290 гг. до н.э.30 По своей конструкции, стилистическим признакам и особенностям текста надписи саркофаг полностью соответствует критериям, предложенным Р. Брех для гробов данной группы: антропоидная форма, выступающий прямоугольный пьедестал, длинный трехчастный парик без дополнительных украшений, глубокое ожерелье и полихромный нагрудник-усех с изображениями головы Хора и солнечного диска, позолоченная маска, красно-коричневый цвет самого гроба. Длина саркофага 192 см. Исполнение маски Тагеменхор: правильные черты овального лица с немного скругленным подбородком, прямые, уходящие вниз брови, миндалевидные глаза напоминает маску Тамин. Однако в отличие от маски Тамин парик Тагеменхор в верхней части значительно выше, а само лицо Тагеменхор более миниатюрное.

На сайте аукциона Сотбис приводятся также фотография гроба Тагеменхор из каталога 1905 г, где этот внутренний гроб изображен рядом с внешним прямоугольным расписным гробом, судьба которого в настоящее время неизвестна. Документальное свидетельство наличия внешнего гроба позволяет высказать предположение, что погребальный набор ахмимских саркофагов птолемеевского времени помимо внутреннего гроба включал и внешний, и где-то в частных коллекциях может храниться еще один гроб Тамин.

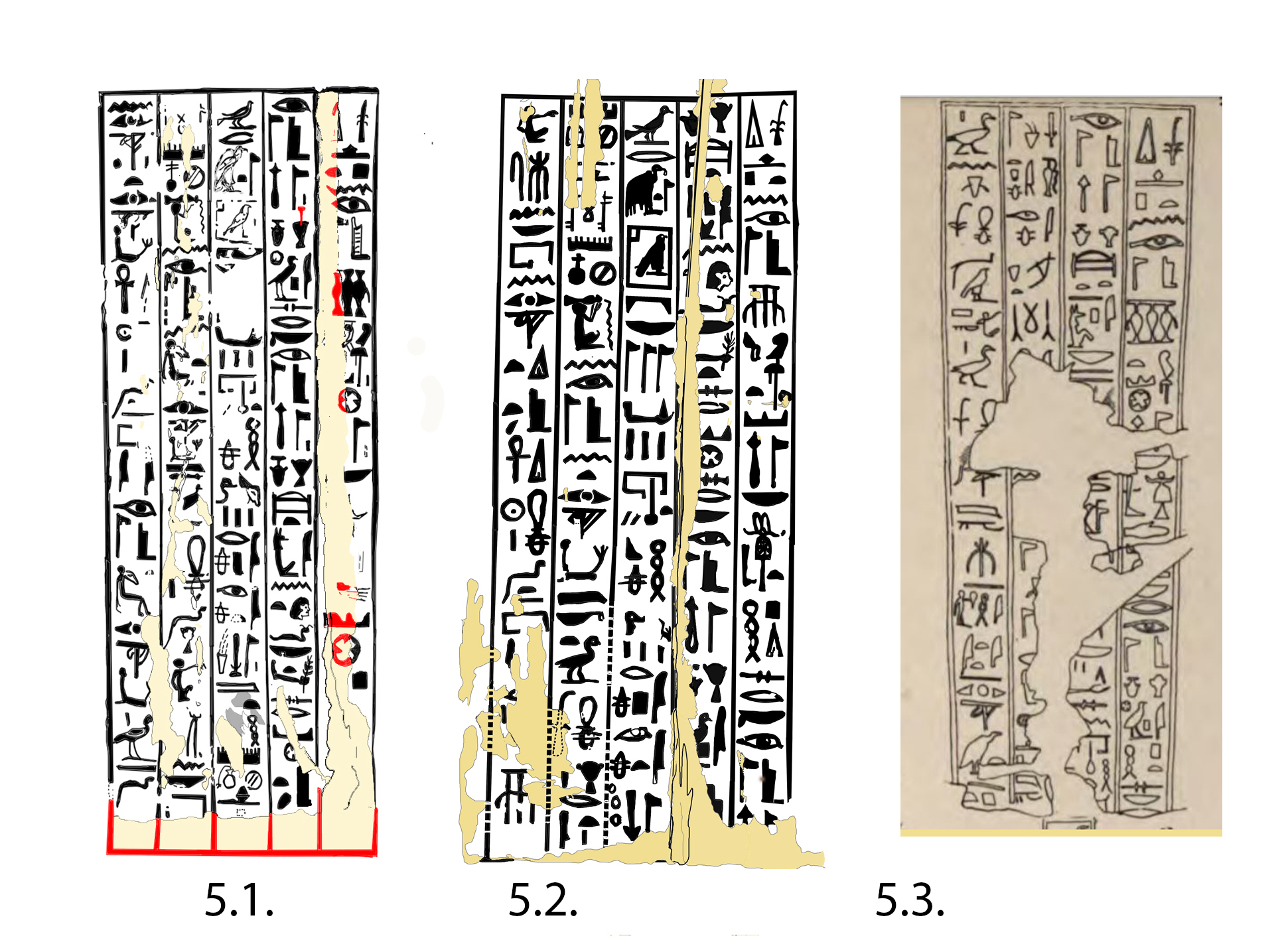

Рис 5. Прорисовка надписей на саркофагах: 5.1. Ташеретмин. 5.2. Тамин. 5.3. Хентихетиемхетепа. Рисунок Е.Г. Толмачевой.

Однако наибольший интерес с точки зрения изучения гроба Тамин представляет еще один внутренний деревянный гроб из частной коллекции, выставленный в 2014 году на торги аукционным домом «Бонхамс»31 (илл. 2.3.). Саркофаг Ташеретмин происходит из нью-йоркской частной коллекции, где хранился с 1983. До этого гроб был собственностью частной галереи известного американского антиквара Самуэля Хаддада, который приобрел его в 1970-е гг. в Египте. По своей конструкции32, цвету, размещению надписей, стилю и технике исполнения нью-йоркский саркофаг является близким аналогом гроба Тамин. Однако в отличие от московского, саркофаг Ташеретмин (судя по надписи и имени женский) снабжен мужской бородкой. Маска саркофага Ташеретмин выполнена с бо́льшим художественным мастерством, черты лица, особенно глаза, обращают на себя внимание своей натуралистичностью. Среди других отличий можно назвать изображение на саркофаге Ташеретмин полихромного нагрудного ожерелья-усех, типичного для многих ахмимских саркофагов группы D. Надпись выполнена черной краской по охристо-желтому фону (илл. 5.1.)33. Важно отметить большое сходство между надписями на саркофаге Тамин и Ташеретмин (за исключением имен, небольшого изменения порядка следования некоторых эпитетов и др. незначительных отличий). Мы можем с уверенностью утверждать, что обе надписи имеют один и тот же прототип, возможно, были выполнены в одной и той же мастерской. Составители аукционного каталога датировали гроб Ташеретмин периодом XXVI–XXX династии (приблизительно 664–332 гг. до н.э.), однако нам представляется, что нью-йоркский саркофаг несколько младше этой даты и может относиться примерно к тому же раннептолемеевскому времени, что и гроб Тамин, или отличаться от последнего не более, чем на полувековой период. Более раннюю датировку гроба Ташеретмин можно предположить на основании того, что текст надписи является несколько более полным, а также некоторыми стилистическими особенностями декора ожерелья-усех34.

32. Размеры гробов отличаются. Длина гроба Ташеретмин составляет 169 см.

33. К сожалению, мы не имели возможности непосредственно ознакомиться с памятником, однако даже внимательное изучение фотографий показывает, что надписи были частично поновлены современными реставраторами (на выполненной нами прорисовке вероятные современные дополнения обозначены красным цветом).

34. См. например: Elias, Lupton 2019, 181.

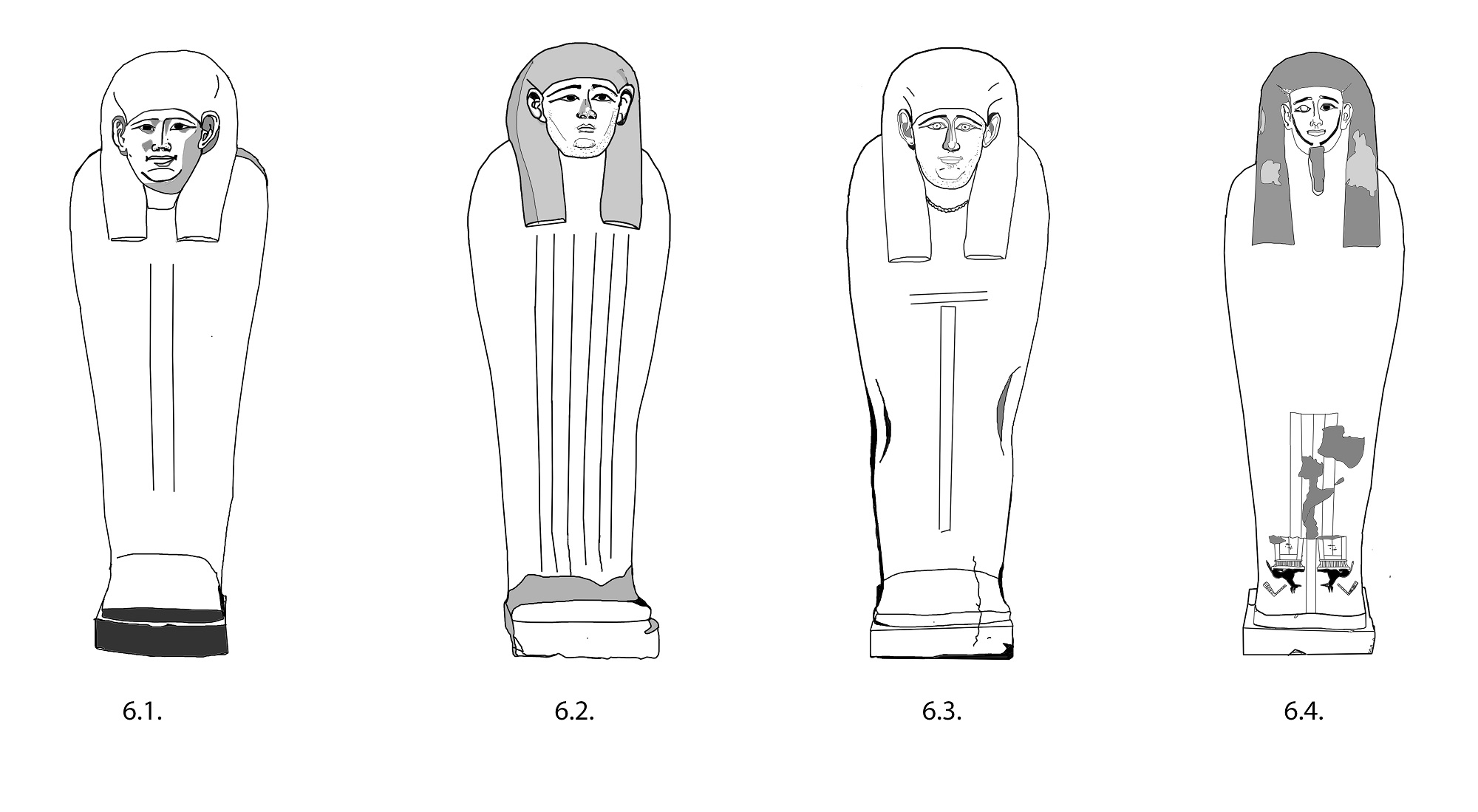

Возможно ли датировать саркофаг Тамин внутри группы D точнее? Мы попытаемся более определенно ответить на этот вопрос после анализа текста надписей московского саркофага. Здесь же нам хотелось бы привести и некоторые другие стилистические аналогии на московский саркофаг. Для этого мы обратимся к еще одной довольно распространенной группе памятников Позднего — Птолемеевского периодов, — каменным антропоидным саркофагам35. Этих саркофагов также было несколько типов, отличающихся стилистическими и технологическими характеристиками, а также хронологическими и региональными особенностями. Наибольший интерес для темы нашего исследования представляют саркофаги, выделенные датской исследовательницей М.-Э. Бул в группу Е.

Вопросы о том, как были связаны между собой каменные и деревянные саркофаги птолемеевского времени, являлись ли деревянные более дешевой имитацией каменных, или же они представляют собой самостоятельный тип, претерпевший эволюцию на протяжении всего Позднего и эллинистического периодов, не столь однозначны. Большинство исследователей придерживается точки зрения, что деревянные гробы имитировали современные им каменные саркофаги36, и именно потому на них отсутствуют полихромные росписи. Однако исследователи также обращают внимание на то, что на каменных саркофагах росписи отсутствуют не всегда37. Р. Брех высказала сомнения в том, что все деревянные саркофаги являются имитациями каменных. Она предположила, что, возможно, в птолемеевское время внутренние гробы типа D могли взять на себя частично функции внешних38.

37. Moser 2019, 167.

38. Brech 2008, 170.

Рис 6. Каменные саркофаги. 6.1. Саркофаг из Египетского музея в Каире (по Buhl 1959, 48, fig. 12), 6.2. Саркофаг из Египетского музея в Каире (по Buhl 1959, 49, fig. 14), 6.3. Саркофаг из Метрополитен-музея (инв. № 11.154.7a, b), 6.4. Саркофаг Хентихетиемхетепа из Йельского музея естественной истории Пибоди. Рисунки Е.Г. Толмачевой

Как бы то ни было, мы можем говорить о наличии определенных аналогий между группой Е каменных саркофагов (по классификации М-Э. Бул) и гробом Тамин. Среди возможных параллелей следует перечислить, в частности, саркофаги из Каирского музея: E, a 1039 (илл. 6.1.), E, а 1140 (илл. 6.2.), Е, а 741, из Новой глиптотеки Карлсберга: E, a1642, из шотландской Художественной галереи и музея Мак-Мануса в Данди: Е, а 2043, Метрополитен-музея: Е, в 2244 (илл. 6.3.) и др. Все эти каменные гробы датируются М.-Э. Бул по ряду стилистических, палеографических и прочих критериев концом III — первой половиной II в. до н.э.45, что может служить также датировкой и для гроба Тамин на основании стилистических признаков.

40. Buhl 1959, 49, fig. 14.

41. Buhl 1959, 45, fig. 17.

42. Buhl 1959, 52, fig. 20.

43. Buhl 1959, 57, fig. 23.

44. Buhl 1959, 57, fig. 86.

45. Buhl 1959, 214–215.

Однако среди прочих каменных саркофагов особое значение для датировки и понимания надписей на гробе Тамин имеет каменный гроб жреца-smA.tj Хентихетиемхетепа из Музея естественной истории Пибоди в Йеле46 (илл. 6.4.) Несмотря на определенные стилистические и технологические отличия двух гробов, как и в случае с надписью на саркофаге Ташеретмин, можно говорить о практически дословном совпадении текстов надписей (илл. 5.1–5.3). Более того, сопоставление трех рассматриваемых текстов приводит нас к выводу о наличие некоего общего прототипа, шаблонного текста, который послужил образцом для всех трех памятников.

Однако, как ни странно, саркофаг Хентихетиемхетепа происходит не из Ахмима. Он был обнаружен в гробнице № 7 в Абидосе в начале XX века47. Помимо сильно разрушенного саркофага в гробнице была найдена также заупокойная стела, содержащая дополнительные сведения о Хентихетиемхетепе и его предках48. Спустя почти полвека после первой публикации находок из гробницы № 7 бельгийский исследователь Х. де Мёленер, анализируя заупокойную стелу из Музея Рёмера и Пелицеуса в Хильдесхайме, высказал несколько предположений, имеющих прямое отношение к определению происхождения владельца абидосской гробницы49. По мнению де Мёленера, стела из Хильдесхайма имеет многочисленные текстуальные параллели со стелой жреца Несмина из музея Филда в Чикаго (инв. № 32169). Однако, если круг перечисленных на чикагской стеле богов и набор топонимов, несомненно, выдают ее ахмимское происхождение, то в случае со стелой из Хильдесхайма можно говорить о принадлежности памятника к абидосскому региону. Более того, имя владельца хильдесхаймской стелы — Несхор50, так же зовут отца владельца чикагской стелы Несмина. Бельгийский исследователь делает вывод о принадлежности Несхора и Несмина к одной семье, к которой также относился и интересующий нас абидосский жрец Хентихетиемхетеп — имя его отца тоже Несхор51. Мёлинер предлагает следующую гипотезу: абидосский жрец Несхор имел двух сыновей — Несмина (владельца чикагской стелы) и Хентихетиемхетепа (хозяина абидосской гробниицы № 7). В какой-то момент Несмин перебирается в Ахмим, и на его стеле, в целом копирующей стелу отца, появляются ахмимские реалии. Другой же сын Несхора — Хентихетиемхетеп остается в Абидосе. На основании изучения текстов всех этих памятников Х. де Мёленер датирует их началом правления Птолемеев, III в. до н.э.52.

48. Randall-Maciver, Mace 1902, XXXIII.3.

49. De Meulenaere 1969.

50. Первые издатели прочли это имя как Джхутихор (De Meulenaere 1969, 214).

51. De Meulenaere 1969, 220–221

52. De Meulenaere 1969, 220–221.

Однако, как нам представляется, можно реконструировать и иную последовательность событий, а также генеалогию основных персонажей этой истории. Во-первых, имя Несхор — довольно распространенное египетское имя. Похороненный в гробнице № 7 в Абидосе Хентихетиемхетеп мог быть сыном другого Несхора, не имеющего отношение к владельцу стелы из музея в Хильдесхайме. Но даже если реконструированная Мёлинером генеалогия справедлива, ничто в тексте саркофага Хентихетиемхетепа не говорит об его однозначно абидосском происхождении. Мать Хентихетиемхетепа носила титул музыкантши Мина, его деда звали Несмин. Вполне логичным будет предположить существование некоей ахмимской семьи, два представителя которой, отец и сын (Несхор и Хентихетиемхетеп), перебрались в свое время в Абидос. Возможно и иное объяснение: будучи тесно связанным с жречеством Мина, Хентихетиемхетеп (или его семья) повелел высечь на своем саркофаге жертвенную формулу, имевшую хождение в Ахмиме.

В любом случае, более ранний по палеографии и манере написания жертвенной формулы саркофаг Хентихетиемхетепа, датируемый де Мёлинером III в. до н.э., может служить terminus ante quem для саркофага Тамин. Итак, и надпись Хентихетиемхетепа, и надпись Ташеретмин (как лучше сохранившаяся), могут служить хорошим подспорьем для понимания и перевода надписи Тамин.

Надписи

Как уже отмечалось выше, основная надпись на саркофаге Тамин представляет собой традиционную жертвенную формулу с перечислением даров, которыми наделялась покойная, носившая традиционное для ахмимского жречества имя Тамин — теофорное имя, сокращенное от «Танетмин» («Она (та, кто) принадлежит Мину» (служительница Мина), tA-(n.t)-mn.w)53 (илл. 4.2.). Особенности составления надписи, перечисленные в ней имена и титулы, порядок следования богов и их эпитеты, набор включенных в жертвенную формулу даров явно говорят о ее ахмимском происхождении54.

54. Аналогичные формулы засвидетельствованы на других ахмимских саркофагах и поминальных стелах. См., например, Elias 1996-2016, Elias 2016: 4; Kamal 1905: 1 (стела 22001), 6 (стела 2205), 10 (стела 22009), 13 (22011), 26 (22025), 36 (22039), 37 (22040), 69-70 (22074), 107-108 (22123), 109 (22125), 114 (22133), 132-133 (22147), 140-141 (22152), 144 (22157) и др.

Титул покойной напрямую не упоминается в надписи, однако первые издатели текста предположили, что она была jHjj.t, музыкантшей (Wb 1, 121.18) Мина55. Тем же титулом обладала и ее мать, Тадитисет.

Вопрос об имени ее отца остается открытым: в результате утраты в этом месте надписи определенное прочтение иероглифических знаков затруднительно, мы можем говорить лишь о предположениях, высказанных с большей или меньшей степенью определенности. О. Д. Берлев и С.И. Ходжаш выдвинули гипотезу, согласно которой данная группа знаков (илл. 6) имеет прочтение ‘mj Hrj (Hr.t) jb’ — «подобно среднему»56 (из трех братьев) и в такой завуалированной форме отсылает к именам восставших против Птолемеев египетских фараонов57. Другим доказательством своей гипотезы о царственном происхождении покойной Тамин издатели сочли употребление в тексте надписи эпитета mj Raw D.t («подобно Ра вечно»), который следует после имени матери покойной и в предшествовавшие эпохи египетской истории использовался по отношению к фараонам58. Авторы высказали предположение, будто покойная Тамин (или тот, кто составлял данный текст) иносказательно провозглашала, что ее отец принадлежал к царской семье и носил одно имя со своим средним братом-фараоном. Имя действующего правителя пользовалось всеобщей известностью, и возможный читатель надписи прекрасно понимал, о ком идет речь. Единственными тремя братьями царского рода — старшим, средним и младшим (тем самым предполагаемым отцом Тамин, тезкой среднего брата-фараона) эпохи Птолемеев, да еще и имеющими отношение к ахмимскому жречеству, по мнению О.Д. Берлева и С.И. Ходжаш, были вожди антиптолемеевского восстания Хоруннефер, Анхуннефер и его младший брат-тезка59.

57. Berlev, Hodjash 1998, 35.

58. О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш также уточняют, что эпитет был поставлен после имени матери покойной Тамин ошибочно и должен был бы следовать за именем отца, тем самым иносказательно обозначенным тезкой мятежного фараона (Berlev, Hodjash 1998, 35).

59. Berlev, Hodjash 1998, 34–35.

Насколько могут соответствовать действительности подобное предположение? Мы уже отмечали, что текст надписи, ее композиция, имена упомянутых в ней персонажей, некоторые орфографические и палеографические особенности, а также стилистические и технологические характеристики саркофага Тамин позволяют датировать памятник ранним птолемеевским временем и предположить, что он мог быть изготовлен в Ахмиме.

Вопрос же о том, насколько текст надписи на саркофаге мог отражать перипетии египетского восстания 205–186 гг. до н.э. далеко не столь однозначен. И прежде всего это связано с тем, что нам не так много известно об этом периоде египетской истории60. Греческие источники, например, Полибий (Polybius, Historiae V 107.1; XIV 107.1) немногословны и тенденциозны. Собственно египетского нарратива, за исключением демотических и греческих хозяйственных документов, в которых упоминаются имена и годы правления мятежных фараонов, а также некие косвенные последствия, свидетельствующие о распространении восстания по стране, а также нескольких храмовых надписей61, практически не сохранилось. О победе Птолемея V над восставшими на севере повествует один из самых знаменитых египетских источников — Розеттский камень (196 г до н.э.). На основании сопоставления немногочисленных документов исследователям удалось приблизительно реконструировать основную канву событий восстания, начавшегося в 207/206 г. в Эдфу и повлекшему за собой восстановление власти египтян над большей частью территории страны, коронацию местного египетского фараона Хоруннефера62 в 205 г. в Фивах, смерть Хоруннефера в 200/199 г. и восшествие на фиванский престол Анхуннефера в 199 году, наконец, финальное поражение последнего в 186 г. от птолемеевского военачальника Команоса. Однако нам неизвестно практически ничего о личности восставших царей, их точном происхождении, членах их семей. Нет ни одного упоминания ни в одном из известных нам письменных памятников (кроме гипотетического «среднего брата» гипотетических царских кровей в жертвенной формуле московского саркофага), позволяющего говорить о связи Тамин с членами мятежной царской семьи. Более того, авторы настоящей статьи не знают ни одного примера подобного «метафорического» именования родственников в погребальных формулах.

61. Среди них надписи храма Хора в Эдфу, египетское граффити в заупокойном храме Сети I в Абидосе (Pestman, Quaegebeur, Vos 1977. 11), т.н. второй декрет Птолемея V о победе над мятежниками, высеченный на стенах храма в Эдфу (Müller 1920, 59–88).

62. Имена фараонов т.н. антиптолемеевской династии (Хоруннефера и Анхуннефера) обладают рядом общих характеристик: в них упоминается один из основных эпитетов Осириса — «уннефер» («пребывающий в благости»). Вероятно, эти цари могли иметь южноегипетское, даже нубийское происхождение.

Обратимся к переводу и анализу текста надписей (илл. 4, 5.2.).

- Жертвенная формула в ногах крышки гроба

Транслитерация: (1) Ht.p-dj-ns.wa n Wsjrb xntj jmn.tjt nTr aA nb AbD.wc PtH-%kr-Wsjrd nTr aA (2) Hrj-jb STjj.te Jnp.w tp.j f=f nb-(tA?)-Dsrg %kr-Wsjr nTr aA Hrj-jb Jp.wh[A]s.t (3) wr.(t) mw.t nTr @w.t-Hr.w nb.(t) p.t i ntr.w dj= pr.t-xr.w t Hnq.tj jH.w Apd.w jrp jrT.t snTr (4) k mnx.t Ss [Htp.w ?]l x.t nfr.(t)m wab.(t) nn Wsjr no &A-Mn.w mAa.(t)-xr.w sA.t mj n(n) @r(j)-rtjp (5) ms n nb.(t) prq r n(t) Mn.w &A-dj-As.t dj anx mj Raw D.ts pr.j (?) [...]xn.tt

Транслитерация: (1) Ht.p-dj-ns.wa n Wsjrb xntj jmn.tjt nTr aA nb AbD.wc PtH-%kr-Wsjrd nTr aA (2) Hrj-jb STjj.te Jnp.w tp.j f=f nb-(tA?)-Dsrg %kr-Wsjr nTr aA Hrj-jb Jp.wh[A]s.t (3) wr.(t) mw.t nTr @w.t-Hr.w nb.(t) p.t i ntr.w dj= pr.t-xr.w t Hnq.tj jH.w Apd.w jrp jrT.t snTr (4) k mnx.t Ss [Htp.w ?]l x.t nfr.(t)m wab.(t) nn Wsjr no &A-Mn.w mAa.(t)-xr.w sA.t mj n(n) @r(j)-rtjp (5) ms n nb.(t) prq r n(t) Mn.w &A-dj-As.t dj anx mj Raw D.ts pr.j (?) [...]xn.tt

а) О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш полагали, что начало текста оформлено аналогично стандартному началу погребальной стелы. Принимая во внимание сходство между текстами поминальных стел греко-римского времени и текстами саркофагов, которые вполне могли иметь один общий шаблон, это представляется не столь удивительным.

Рис 7. Фрагмент надписи на саркофаге Тамин. Фото К. Самурского

b) Подобное написание имени Осириса63 появляется в частных надписях в эпоху XXV династии, встречаясь вплоть до птолемеевского времени. с) Перед нами стандартная последовательность эпитетов Осириса, которые встречаются на многочисленных саркофагах и поминальных стелах. Может ли упоминание Абидоса служить указанием на абидосское происхождение саркофага? Ответ на этот вопрос не столь однозначен, если вспомнить гипотезу де Мёлинера об абидосском происхождении семьи Хентихетиемхетепа, надпись на саркофаге которого восходит к одному прототипу с надписью Тамин. Однако изучение текста надписи на саркофаге Тамин, последовательности упоминания богов и жертвенных даров, наконец, стилистики исполнения самого гроба в большей степени свидетельствует о принадлежности его к ахмимскому кругу памятников. d) В тексте надписи фиксируется ошибочная последовательность иероглифических знаком в имени skr. Та же ошибка присутствует и в аналогичном месте надписи на саркофаге Ташеретмин, но ее нет в тексте саркофага Хентихетиемхетепа64

, что позволяет предположить его более раннюю датировку. e) Эпитет Hrj-jb STjj.t является стандартным эпитетом Птах-Сокар-Осириса в многочисленных ахмимских надписях птолемеевского времени65

. f) В этом месте текста саркофага Тамин утрата, поэтому не понятно, стоит ли здесь иероглиф Dw или t, однако в аналогичном месте на саркофаге Ташеретмин точно выписана t. На саркофаге Хентихетиемхетепа данный эпитет пропущен, или находится в разрушенной части надписи. g) О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш предлагают чтение “Anubis, who is upon his hill, lord of the Sacred Land”66

. В тексте фиксируется необычное написание эпитета Анубиса «господин священной земли» (Wb V, 228.1)67

. При таком написании иероглиф tA

отсутствует, что дает основание предположить, будто здесь могло подразумеваться написание nb-Dsr.t68

отсутствует, что дает основание предположить, будто здесь могло подразумеваться написание nb-Dsr.t68. Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что знак t

, который в таком случае выступал бы в качестве окончания слова Dsr.t сместился ближе к началу словосочетания. Также показательно присутствие детерминатива города (

, который в таком случае выступал бы в качестве окончания слова Dsr.t сместился ближе к началу словосочетания. Также показательно присутствие детерминатива города ( ). Аналогичная орфография зафиксирована и на саркофаге Ташеретмин. Однако на саркофаге Хентихетиемхетепа, несмотря на некоторые разрушения, заметно наличие эпитета nb-tA.wj, одного из варианта написания стандартного nb-tA-Dsr. Можно предположить, что в данном случае и в тексте саркофага Тамин, и Ташеретмин встречается некий локальный вариант орфографии известного по множеству надписей эпитета Анубиса nb-tA-Dsr, а иероглиф t использован вместо стандартного tA. h) Упоминание Ипу — Ахмима, наряду со стандартным набором характерных для ахмимских надписей богов и славословий, указывает на происхождение саркофага. i) Знак nb, скорее всего, следует читать дважды: nb.(t) p.t ntr.w. В тексте саркофагов Ташеретмин и Хентихетиемхетепа в данном месте лакуны. j) Наименования всех напитков, входящих в перечень даров выписано с одинаковым детерминативом W20

). Аналогичная орфография зафиксирована и на саркофаге Ташеретмин. Однако на саркофаге Хентихетиемхетепа, несмотря на некоторые разрушения, заметно наличие эпитета nb-tA.wj, одного из варианта написания стандартного nb-tA-Dsr. Можно предположить, что в данном случае и в тексте саркофага Тамин, и Ташеретмин встречается некий локальный вариант орфографии известного по множеству надписей эпитета Анубиса nb-tA-Dsr, а иероглиф t использован вместо стандартного tA. h) Упоминание Ипу — Ахмима, наряду со стандартным набором характерных для ахмимских надписей богов и славословий, указывает на происхождение саркофага. i) Знак nb, скорее всего, следует читать дважды: nb.(t) p.t ntr.w. В тексте саркофагов Ташеретмин и Хентихетиемхетепа в данном месте лакуны. j) Наименования всех напитков, входящих в перечень даров выписано с одинаковым детерминативом W20  , что является еще одним признаком упрощенной птолемеевской орфографии, либо индивидуальной особенностью надписи. В текстах саркофагов Ташеретмин и Хентихетиемхетепа фиксируется аналогичная орфография. Обычно с детерминативом

, что является еще одним признаком упрощенной птолемеевской орфографии, либо индивидуальной особенностью надписи. В текстах саркофагов Ташеретмин и Хентихетиемхетепа фиксируется аналогичная орфография. Обычно с детерминативом  выписывается слово jrT.t ‘молоко’ (Wb 1, 117.1-5). k) По всей видимости, стандартное для списка жертвоприношений mrH.t ‘благовонное масло’(Wb 2, 111.1-10) оказалось в тексте московского саркофага пропущенным. В списке даров на саркофаге Хентихетиемхетепа благовонное масло выписано стандартным способом, а вот на саркофаге Ташеретмин писец, видимо, сделал ошибку в написании mrH.t, изменив стоящий в начале слова знак ‘mr’

выписывается слово jrT.t ‘молоко’ (Wb 1, 117.1-5). k) По всей видимости, стандартное для списка жертвоприношений mrH.t ‘благовонное масло’(Wb 2, 111.1-10) оказалось в тексте московского саркофага пропущенным. В списке даров на саркофаге Хентихетиемхетепа благовонное масло выписано стандартным способом, а вот на саркофаге Ташеретмин писец, видимо, сделал ошибку в написании mrH.t, изменив стоящий в начале слова знак ‘mr’  U6 на‘m’

U6 на‘m’  Aa15. l) Стандартная последовательность списка подношений включает алебастровые сосуды и одежду (Ss mnx.t), именно так эти дары написаны на саркофаге Хентихетиемхетепа

Aa15. l) Стандартная последовательность списка подношений включает алебастровые сосуды и одежду (Ss mnx.t), именно так эти дары написаны на саркофаге Хентихетиемхетепа  (Wb 2, 87.16) и на второй надписи в ногах московского саркофага, однако и на саркофаге Тамин, и Ташеретмин мы видим несколько иную орфографию. Обращает также на себя внимание употребление и на саркофаге Тамин, и Ташеретмин знака

(Wb 2, 87.16) и на второй надписи в ногах московского саркофага, однако и на саркофаге Тамин, и Ташеретмин мы видим несколько иную орфографию. Обращает также на себя внимание употребление и на саркофаге Тамин, и Ташеретмин знака  вместо знака

вместо знака  . Также вопросы вызывает вероятное69

. Также вопросы вызывает вероятное69 употребление в тексте списка слова Htp.w (‘приношения’), которое обычно на подобных формулах следует вместе с Df.Aw (‘провизия’), однако в данном случае списке даров Df.Aw отсутствует70

. m) Знак

, который здесь также употреблен вместо

, который здесь также употреблен вместо  , по всей вероятности, должен читаться дважды: в конце слова mnx.(t) ‘одежда’ и как отдельное слово x.(t) ‘вещи’. n) И в тексте саркофага Тамин, и Ташеретмин пропущено словосочетание n kA ‘для Ка’ Осириса-Тамин. o) О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш обратили внимание на употребление в данном случае формулы Wsjr n NN71

, по всей вероятности, должен читаться дважды: в конце слова mnx.(t) ‘одежда’ и как отдельное слово x.(t) ‘вещи’. n) И в тексте саркофага Тамин, и Ташеретмин пропущено словосочетание n kA ‘для Ка’ Осириса-Тамин. o) О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш обратили внимание на употребление в данном случае формулы Wsjr n NN71, в которой n является показателем косвенного генитива72

. p) Здесь мы имеем дело с фрагментом, центральным для понимания надписи. К сожалению, как мы уже отмечали, сохранность надписи в этом месте плохая. Из-за дефекта древесины и очень тонкого слоя подготовительного грунта красочный слой частично утрачен. О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш увидели здесь фразу ‘mj Hrj (Hr.t) jb’ и сделали далекоидущие выводы о связи памятника с историей египетского восстания против династии птолемеев. Однако (илл. 7) изучение текста показывает, что перед нами, скорее всего, употребление титула mj n(n)73

(‘подобный (званием)’), который используется, чтобы показать, что титул отца аналогичен титулу сына, и имени самого отца, в данном случае без титула. Титул mj nn часто встречается на ахмимских памятниках74

. Особенностью надписи на саркофаге Тамин, а также на двух других аналогичных памятниках (саркофаге Ташеретмин и Хентихетиемхетепа), является орфография (форма mj n

вместо mj nn

вместо mj nn  ). Также нам неизвестны другие примеры (помимо надписи на саркофаге Ташеретмин) употребления этого титула по отношению к отцу дочери, а не сына. Плохая сохранность текста в этом месте не позволяет дать определенное прочтение имени отца Тамин, можно предположить, что это искаженное написание Hr(j)-jr.t75

). Также нам неизвестны другие примеры (помимо надписи на саркофаге Ташеретмин) употребления этого титула по отношению к отцу дочери, а не сына. Плохая сохранность текста в этом месте не позволяет дать определенное прочтение имени отца Тамин, можно предположить, что это искаженное написание Hr(j)-jr.t75, a как j + r приводится у Ранке: Ranke 1935, 41. Дж. Элиас упоминает, что имя hr-jr.t — одно из самых распространенных ахмимских мужских имен (Elias 2016, 6)]]], или Hr(j)- rtj. Подобная форма не зафиксирована в словаре Г. Ранке, однако различные варианты имени, начинающиеся с Hr(j)-, или имя rtj76

известны. q) Титул nb pr — один из самых распространенных женских титулов. По мнению Дж. Элиаса, этот титул подразумевает наличие собственного, отдельного от храмового домовладения, которое давало возможность получения собственного дохода, не связанного с исполнением храмовых служб77

. r) В тексте стелы титул Тамин пропущен, однако О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш, высказали предположение, что подразумевается стандартный для ахмимского женского жречества титул jHjj.t (Wb 1, 121.18)78

. s)Упомянутая здесь фраза dj anx mj Raw D.t послужила основным аргументом первых издателей саркофага в пользу царского происхождения родителя Тамин. Однако в своей публикации Р. Брех приводит несколько примеров употребления подобного эпитета в адрес частных лиц79

. Точно такой же эпитет выписан на саркофаге Ташеретмин (илл 4.1.). t) Окончание надписи практически не сохранилось. Вероятно, по аналогии с надписью на саркофаге Ташеретмин речь здесь шла о выхождении Ба покойной. Однако вполне возможно, что типичная жертвенная формула была прервана на полуслове в связи с нехваткой места в заранее начертанных столбцах. (1) Царь, дающий подношения Осирису, первому среди западных, великому богу, господину Абджу (Абидоса), Птах-Сокар-Осирису, великому богу, (2) что находится в святилище-STjj.t, Анубису на своем , господину священной земли, Сокар-Осирису, великому богу, что находится в Ипу (Ахмиме), Исиде (3) великой, матери бога, Хатxор, госпоже неба и госпоже богов.

Дают они возглашение подношений хлебом, пивом, быками, птицей, вином, молоком, ладаном, (4) , [подношениями?] одеждой и алебастровыми сосудами, прекрасными и чистыми вещами для Осириса-Тамин, правогласной, дочери подобного званием (sic!) Херирети (?), рожденной госпожой дома, Мина, Тадитисет, да будет дана ей жизнь подобно Ра вечно. Выходит (?) [...]. 2) Текст, сопровождающий изображения Анубисов в изножье гроба:  Транслитерация: Dd md.w jn wp- SmAa wp- mH.wb jr=(j) Ss mnx.t n Wsjr tA-mn.w a,b — Подобный способ написания имени бога Уп(уаута) Верхнего Египта80

Транслитерация: Dd md.w jn wp- SmAa wp- mH.wb jr=(j) Ss mnx.t n Wsjr tA-mn.w a,b — Подобный способ написания имени бога Уп(уаута) Верхнего Египта80 и Уп(уаута) Нижнего Египта81

зафиксирован только в аналогичной надписи на саркофаге Хентихетиемхетепа. Перевод Слова, сказанные Уп(уаут)ом Верхнего Египта и Уп(уаут)ом Нижнего Египта: «Творю я алебастровые сосуды и одежду для Осириса-Тамин».

Рис 8. Мумия Тамин. Фото К. Самурского

Ткани пеленания мумии

Мумия Тамин в сильно деструктированном состоянии находится в саркофаге82 (илл. 8). В ногах мумии помещены два скрученных из травы «жгута», функциональное назначение которых может быть лишь предметом догадок. Авторы статьи полагают, что они были подложены под слои погребальных бинтов для придания объема. Однако где это произошло, в древнем Египте при мумификации, в современном Египте в антикварной лавке для придания мумии более «товарного» вида или уже в России в процессе подготовки мумии к экспонированию мы, вероятно, никогда не узнаем83. Первоначальные слои бинтования повреждены, однако несмотря на это мы можем приблизительно восстановить послойный порядок бинтования, определить материал и качество бинтов и пелен.

83. Анализ растительных остатков был проведен на кафедры геоботаники МГУ имени М.В. Ломоносова ведущим научным сотрудником Федосовым В. Э. По его заключению: «В саркофаге обнаружены растительные остатки, отнесенные к 3 видам семейства злаковые (Poaceae) — Dactylis, Alopecurus и Secale, а также мох Calliergonella cuspidata. К сожалению, состояние соцветий и вегетативной сферы растений не позволяет определить злаки до вида, а распространение родов, к которым они отнесены достаточно широкое. Эти группы, как и мох Calliergonella cuspidate встречаются как в аридных экосистемах Средиземноморья (так что не исключено и их произрастание в Египте в прошлом), так и в гумидных условиях средней Европы, считая европейскую часть России. Таким образом, исследование их не дает информации по истории предмета из собрания Музея антропологии МГУ».

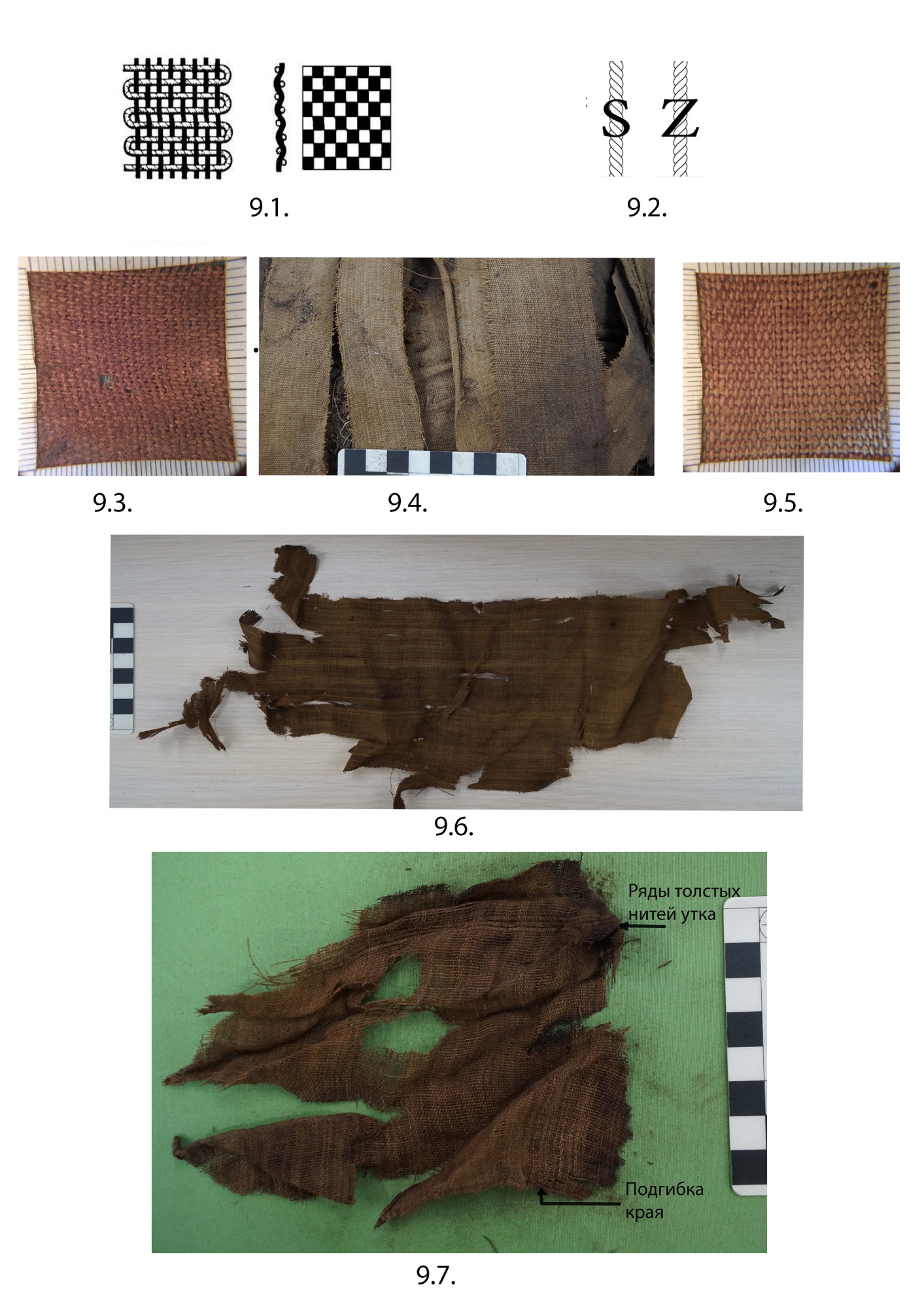

Рис 9. Льняные ткани с мумии Тамин. 9.1. Схема полотняного переплетения. 9.2. Схема крутки нитей. 9.3. Микрофотография фрагмента пелены верхнего слоя пеленания. 9.4. Бинты средней ширины с мумии. 9.5. Микрофотография бинтов мумии 9.6. Фрагмент пелены 9.7. Фрагмент пелены со швом и толстыми нитями утка. Фото Е.Г. Толмачевой

В ходе визуального осмотра нами были отобраны несколько образцов тканей разных слоев бинтования мумии (илл. 9). Природа текстильного волокна определялась методом микроскопии, также ткани изучались с использованием текстильной лупы84. К числу обязательных для описания относились следующие технические характеристики: тип текстильного изделия, природа текстильных волокон, характеристика прядения (порядок, направление и степень крутки, диаметр нитей), характеристика и технические приемы ткачества (плотность ткани, наличие начала и (или) конца ткацкого куска и т.п.), наличие с декора и следов ремонта. Начиная с древнейших времен лен был основой древнеегипетского текстильного производства, поэтому не случайно, что во всех отобранных нами для исследования образцах было определено льняное волокно. Как и большинство египетских тканей, ткани бинтов мумии Тамин полотняного переплетения, с преобладанием нитей основы, среднего качества. Можно предположить, что на бинты пошел один или два ткацких куска с примерно одинаковыми техническими характеристиками: с плотностью крутки 24-20 нитей на кв. см по основе и около 10-12 нитей по утку. Плотность крутки средняя и слабая, диаметр нитей основы 0,2–0,3 мм, утка — 0,2–0,4 мм.

Всего на мумии насчитывается около 20 слоев бинтования с использования бинтов средней ширины (4-7 см). Поверх мумии было найдено несколько бо́льших по размеру фрагментов тканей хорошего качества (плотность 34-32 нитей на кв. см. по основе, 14-15 по утку, средней степень крутни), у одного из которых край (вероятно, начало ткацкого куска) обработан швом в подгибку с закрытым срезом, а также фиксируются ряды толстых нитей утка. Подобные технологические характеристики позволяют предположить, что это — фрагменты погребальной пелены, некогда покрывавшей положенную в гроб мумию.

В ногах мумии был обнаружен фрагмент, предположительно, ткани набивки мумии. На нем присутствуют следы износа, потертости — вероятно, это фрагмент разорванной на бинты одежды или интерьерного текстиля. На всех остальных бинтах и фрагментах пелены следов износа или фрагментов швов не фиксируется, что свидетельствует об определенном достатке семьи покойной, поскольку для рядовых погребенных, как правило, для изготовления бинтов использовалась старая одежда или интерьерный текстиль85. Однако ни качество исполнения ткани бинтов, характеристики погребальной пелены, покрывавшей мумию, все-таки не идут ни в какое сравнение с продукцией царских мастерских.

Технологические характеристики ткани типичны для древнеегипетского текстиля и позволяют датировать их не позднее птолемеевского времени.

Выводы и заключение

Итак, на основании перевода и анализа надписей на саркофаге Тамин, а также сопоставления этих надписей с аналогичными текстами саркофагов Ташеретмин и Хентихетиемхетепа можно согласиться с предположением первых издателей московского саркофага о его ахмимском происхождении.

Характерные стилистические и палеографические особенности надписи, язык, встречающиеся в ней ошибки, титулы и эпитеты, позволяют также говорить о ее датировке эпохой Птолемеев. Однако ни в тексте надписи, ни в других известных нам источниках нет никаких указаний на ее связь с событиями антиптолемеевского восстания Хоруннефера и Анхуннефера. Предложенное О.Д. Берлевым и С.И. Хождаш прочтение ‘mj Hrj (Hr.t) jb’ не соответствует тексту надписи и не может быть указанием на мифического среднего брата-фараона. Употребление же царского эпитета dj anx mj Raw D.t не является прямым указанием на принадлежность покойной или ее семьи к правящей династии и встречается в птолемеевское время и на других памятниках, принадлежащих частным лицам, в частности, в аналогичной надписи на саркофаге Ташеретмин.

Более того, ни качество изготовления, ни стилистические особенности и внешний облик саркофага Тамин, ни качество использовавшихся при бинтовании усопшей тканей не позволяют говорить о его возможной принадлежности высокопоставленному владельцу, тем более, члену царской семьи. О том, что владелица саркофага, вероятнее всего, относилась к рядовому ахмимскому жречеству, т.н. местному среднему классу, свидетельствуют также ее имена и вероятный титул, а также имена и титулы ее родителей (мать — музыкантша Мина, отец — без титула).

Сопоставление саркофага Тамин с другими аналогичными памятниками, в частности, саркофагами Ташеретмин и Хентихетиемхетепа, а также целой группой других каменных саркофагов, позволяют точнее определить вероятную датировку московского памятника концом III — первой половиной II в. до н.э.

References

- 1. Ancient Resource Auctions 2015: Ancient Resource Auctions. Auction 38: Fine Ancient Artifacts, 08 March 2015. Montrose (CA).

- 2. Berlev, O., Hodjash, S. 1998: Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Cau-casus, Middle Asia and the Baltic States. Fribourg–Göttingen.

- 3. Bonhams 2014: Bonhams Auctions. Antiquities, Thursday 02 October 2014. London.

- 4. Brech, R. 2008: Spätägyptische Särge aus Achmim: eine typologische und chronologische Studie. (Aegyptiaca Hamburgensia, 3). Gladbeck.

- 5. Buhl, M.-L. 1959: The Late Egyptian Anthropoid Stone Sarcophagi. Køben-havn.

- 6. Elias, J. 1993: Coffin Inscriptions in Egypt After the New Kingdom: A Study of Text Production and Use in Elite Mortuary Preparation. PhD Thesis, University of Chicago.

- 7. Elias, J. 1996–2012: Examination of Three Egyptian Coffins in the Buffalo Museum of Science. (Revised in 2012). (AMSC, Research Paper, 96–1). Carlisle.

- 8. Elias, J. 2016: Overview of Lininger A06697, an Akhmimic Mummy and Cof-fin at the University of Nebraska, Lincoln. (AMSC, Research Paper, 16–3). Carlisle.

- 9. Elias, J. 2019: Condition report. An egyptian polychrome and gilt anthro-poid inner coffin of the sistrum-player Ta-gem-en-hor. On-line publica-tion. URL: https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2019/ancient-sculpture-and-works-of-art-2/an-egyptian-polychrome-and-gilt-anthropoid-inner; дата обращения: 10.05.2021.

- 10. Elias, J., Lupton, K. 2019: Regional identification of Late Period coffins from Northern Upper Egypt. In: H. Strudwick, J. Dawson (eds.), An-cient Egyptian Coffins: Past, Present, Future. Oxford, 175–184.

- 11. Gauthier, H. 1931: Les personnel du dieu Min. Le Caire.

- 12. Kamal, A. 1905: Stèles Ptolémaiques et Romaines. T. I. (CG, no. 22001–22208). Le Caire.

- 13. Krol, A.A. 2017: [New archive materials concerning the Egyptian antiquities offered to Russia by Khedive Abbas II]. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 77/4, 991–1008.

- 14. Крол, А.А. Новые архивные материалы о египетских древностях, подаренных хедивом Аббасом II России. ВДИ 77/4, 991–1008.

- 15. Krol, A.A. 2019: [Archival materials on the Egyptological collection of the Anuchin Research Institute and Museum of Anthropology of the Lo-monosov Moscow State University]. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 79/3, 754–771.

- 16. Крол, А.А. Архивные материалы о формировании египтологиче-ской коллекции НИИ и Музея антропологии МГУ им. М.В. Ломо-носова. ВДИ 79/3, 754–771.

- 17. Leahy, A. 1979: The name Osiris written . Studien zur Altägyptischen Kul-tur 7, 141–149.

- 18. McGing, B. 1997: Revolt Egyptian style: internal opposition to Ptolemaic rule. Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 43/2, 273–314.

- 19. Meulenaere, H. de 1969: Un prêtre d’Akhmim à Abydos. Chronique d’Égypte 44 (88), 214–221.

- 20. Moser, S. 2019: The coffin of the Anthropology Museum in Padua and oth-ers. A peculiar type of Late to Ptolemaic Period wooden anthropoid coffins. In: H. Strudwick, J. Dawson (eds.), Ancient Egyptian Coffins: Past, Present, Future. Oxford, 157–167.

- 21. Müller, W.M. 1920: Egyptological Researches III. The Bilingual Decrees of Philae. Washington.

- 22. Orfinskaya, O.V., Tolmacheva, E.G. 2016: [Ancient textiles from the tomb of Thay (TT 23): considerations on elaborating of approaches and pre-liminary results of studies]. Egipet i sopredel’nye strany (elektronnyy zhurnal) [Egypt and Neighboring Countries (Online Journal)] 4, 64–110.

- 23. Орфинская, О.В., Толмачева, Е.Г. Предварительные результаты ис-следования текстильного материала из фиванской гробницы Чаи (ТТ 23): к вопросу о выработке методики изучения древнеегипет-ского археологического текстиля. Египет и сопредельные страны (электронный журнал) 4, 64–110.

- 24. Orfinskaya, O.V., Tolmacheva, E.G. 2018: [Archaeological textile as a source on social, ethnic and religious identity of the Egyptian provincial population in the Graeco-Roman period: by evidence from Deir al-Banat necropolis]. Stratum plus 4, 219–237.

- 25. Орфинская, О.В., Толмачева, Е.Г. Археологический текстиль и его значение при решении вопросов социально-этнической и религиоз-ной принадлежности населения египетской хоры в греко-римское время: по материалам некрополя Дейр аль-Банат (Фаюм). Stratum plus 4, 219–237.

- 26. Pestman, P.W. 1995: Haronnophris and Chaonnophris: two indigenous pharaohs in Ptolemaic Egypt (205–186 B.C.). In: S.P. Vleeming (ed.), Hundred-Gated Thebes. Acts of a Colloquium on Thebes and the Theban area in the Graeco–Roman Period. (Papyrologica Lugduno–Batava, 27). Leiden–New York–Köln, 101–137.

- 27. Pestman, P.W., Quaegebeur, J., Vos, R.L. 1977: Recueil de textes démotiques et bilingues. Vol. I. Transcriptions. Vol. II. Traductions. Vol. III. Index et planches. Leiden.

- 28. Randall-Maciver, D., Mace, A.C. 1902: El Amrah and Abydos. London.

- 29. Ranke, H. 1935: Die ägyptischen Personennamen. Bd. I. Verzeichnis der Na-men. Glückstadt.

- 30. Recklinghausen, D. von 2018: Die Philensis-Dekrete. Untersuchungen über zwei Synodaldekrete aus der Zeit Ptolemaios V. und ihre geschichtliche und religiöse Bedeutung. Bd. I–II. (Ägyptologische Abhandlungen, 73). Wiesbaden.

- 31. Shalaby, N. 2014: An offering table of a Prophet of Onuris from Abydos Cairo, Egyptian Museum JE 41438 (TR 23/1/15/7). Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 114, 447–454.

- 32. Smith, M. 2006: Osiris NN or Osiris of NN? In: B. Backes, I. Munro, S. Stöhr (Hrsg.), Totenbuch-Forschungen: Gesammelte Beiträge des 2. In-ternationalen Totenbuch-Symposiums, Bonn, 25. bis 29. September 2005. (Studien zum Altägyptischen Totenbuch, 11). Wiesbaden, 325–337.

- 33. Smith, M. 2012: New references to the deceased as Wsỉr n NN from the Third Intermediate Period and the earliest reference to a deceased wom-an as Ḥ.t-Ḥr NN. Revue d’Égyptologie 63, 187–196.

- 34. Taylor, J.H., Strudwick, N.C. 2005: Mummies: Death and the Afterlife in An-cient Egypt. Treasures from The British Museum. London.

- 35. Veïsse, A.-E. 2004: Les « révoltes égyptiennes » : recherches sur les troubles intérieurs en Égypte du règne de Ptolémée III à la conquête romaine. (Studia Hellenistica, 41). Leuven–Paris–Dudley (MA).