- PII

- S032103910013522-7-1

- DOI

- 10.31857/S032103910013522-7

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume 81 / Issue 1

- Pages

- 80-85

- Abstract

The paper presents a new edition of a graffito published by N.A. Pavlichenko, discusses the latter’s understanding, and suggests a new interpretation: καλλιγενὴς τριβάς – “the perfectly made ‘flapper’”.

- Keywords

- graffito, astragalus, name, game, lexis

- Date of publication

- 29.03.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 11

- Views

- 189

В 2017 (кратко)1 и 2018 г. (подробнее)2 Н.А. Павличенко дважды издала замечательный артефакт, найденный при исследованиях на раскопе «Верхний город» Фанагории в 1999 г. К сожалению, данные о его археологическом контексте – наиболее надежном хронологическом индикаторе для граффити, которые всегда отличаются индивидуальными особенностями почерка, – в обеих публикациях отсутствуют.

Публикатор датирует находку, исходя из ее палеографии, в пределах второй половины IV–III в. до н.э. Ненадежный вообще (см. Bull. ép. Жанны и Луи Робер, passim, особ. раздел Méthodes разных выпусков), критерий шрифта сугубо рискован для Боспора, где давно и четко3 выделены «архаизирующий» и «прогрессивный» стили письма. При этом аналогии из лапидарных надписей, на которые ориентируется исследовательница, при всей их условности применительно к граффити, указывают на дату, значительно более позднюю, чем та, которую она предпочла. Сочетание альфы с ломаной перекладиной, ню с укороченной правой ножкой и каппы с усеченными усиками встречается на боспорских камнях со II в. до н.э. (см., например, КБН 27).

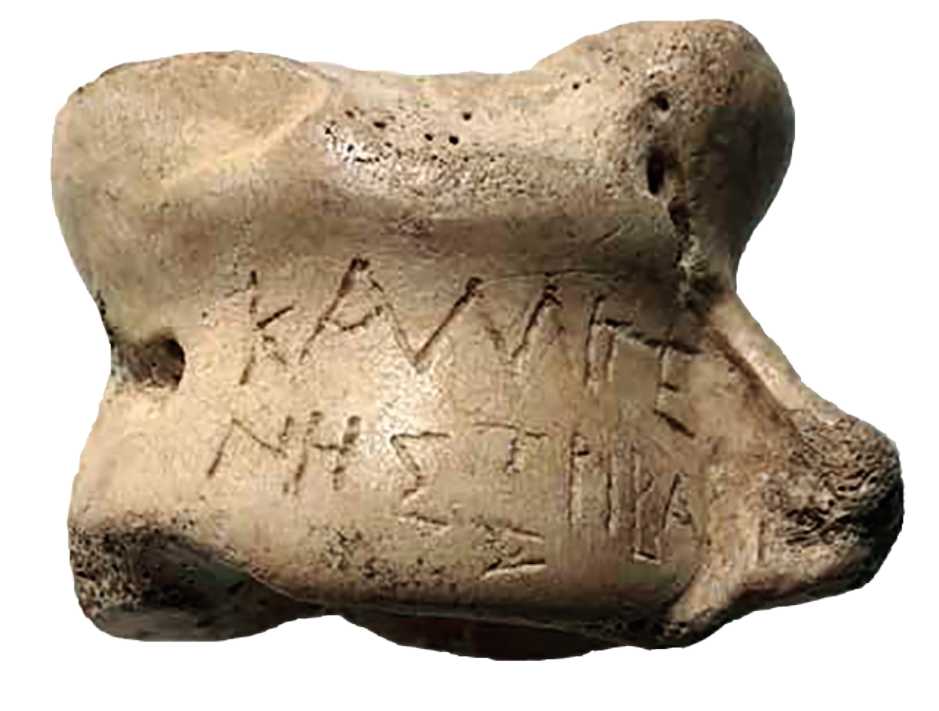

Рисунок. Астрагал с граффито из Фанагории

Впрочем, намного интереснее установить смысл, вложенный автором в трехстрочную надпись, которая читается как ΚΑΛΛΙΓΕ/ΝΗΣΤΡΙΒΑ/Σ (см. рис.). Приступая к исследованию, издательница совершенно справедливо начинает с подробного (в каталоге он занимает бόльшую часть объема, в статье – около его половины) рассказа об использовании астрагалов в различных играх на точность, меткость и ловкость – от подвижных и использующих элементы акробатики до азартных. Притом и там, и там оба ее списка верно открываются игрой «в бабки», ибо «бабка» как часть скелета рогатого скота – русский эквивалент др.-греч. ἀστράγαλος.

Далее автор публикации переходит к эпиграфике на этих костях и отмечает, что она представлена главным образом владельческими записями, цифровыми метками (очевидно, таково значение одинарных букв), теонимами, а также отдельными словами «не всегда ясного значения», включая глагольные формы. Большинство из них, в том числе имена божеств в номинативе, если только последние не найдены в святилищах, где они могли быть использованы для посвящений или мантики, она абсолютно логично считает указанием на то, что несущий их предмет имел отношение к игре: был частью игрального набора и т.д.

Действительно, большинство приведенных Н.А. Павличенко примеров, не исключая и теонимов, отражают такие качества «бабок», как сила, мощь, неистовость (Ζεύς, Αἴας, Ἡρακ-); скорость, ловкость (Ἑρμῆς, σκίρτος «прыгун»/Σκίρτος [имя одного из сатиров]: ср. еще ὀξύς, ἰσχυρός, ταχύς – см. Bull. ép., раздел Objets inscrits за разные годы); победоносность и ликование (Νίκη, ἑορτή: ср. к последнему выражение «праздник» в современной русской молодежной речи); неодолимость, стремительность и радость разом (Ἔρως: в экземплярах, привлеченных в editio princeps, предпочтительно распознавать имя божества, поскольку в качестве личного имени оно получает распространение не ранее границы эллинизма и римской эпохи – см. LGPN); хваткость, опасность, в т.ч. связанные с хтоническими силами (ἅρπαξ, Ἀχιλλεύς, Κόρα, Θέτις, Νύξ, Ἀβροκε-, м.б. и Αἴας как один из демонов загробного мира). Явно владельческими являются граффити ΚΤΗΣ из Афрасиаба (SEG 44, 1303) и ΣΑΜΟΥ (неизвестного происхождения: SEG 43, 1197), в интерпретации которых автор напрасно сомневается, ибо Σάμος в качестве антропонима известен, как минимум, с IV в. до н.э. (см. LGPN), а для κτησ-, кроме имени Ктесия, допустимо чтение «собственный, хозяйский» (см. LSJ et Suppl. s.v.).

Поэтому и вновь вводимый в оборот артефакт исследовательница верно связывает с игрой. Тем неожиданней ее высказывания, предпосланные выводам: «фанагорийское граффито нельзя отнести к числу стандартных надписей» и «появление на астрагалах граффити любого (? – Ф. Ш.-К.) содержания не удивительно (sic)».

Здесь публикатор, по-видимому, пал жертвой соответствующей статьи в LSJ (s.v.): отступив от правила, которого в иных ситуациях уважаемый Лексикон последовательно придерживается – переносные значения приводятся после основных, – он вдруг дает «τριβάς, -άδος, ἡ, – женщина, практикующая противоестественный порок сама с собой или с другой особой. ΙΙ = mortarium, tritorium (т.е. «ступ(к)а, пест(ик), гумно, цеп». – Ф. Ш.-К.)». Несомненно, исходной тут является вторая позиция – место/предмет, где/в котором/которым вышелушивают/молотят/разбивают/измельчают/растирают зерно (из однокоренных образований уместно упомянуть определения περιτριβής «(и)стертый, (и)стершийся» и τρίβων «ловкий, бывалый»: ср. русскую идиому «тертый (калач)»). А превращение этой лексической единицы в термин, определяющий трущих себя или друг друга женщин, явно вторично.

Доверившись вкравшейся в словарь ошибке, издательница читает: Καλλιγένης (широко распространенный на Боспоре антропоним – она перечисляет его носителей) τριβάς – «Каллиген трибада». Засим она предлагает на выбор два понимания написанного. Либо некий Каллиген, по мнению автора надписи, был неспособен «вести себя, как мужчина», либо за мужским именем на самом деле скрывалась мужеподобная (приводятся случаи применения к женщинам мужских личных имен) и практикующая гомосексуальные отношения Каллигения. Оба варианта трактуются при этом как оскорбительные для поименованного персонажа. Смысл и назначение оскорбления, увы, никак не раскрываются.

Более того, предпочтительным Н.А. Павличенко, пусть и осторожно, считает поношение именно мужчины. Данный ее выбор не получается признать удачным по многим обстоятельствам. Во-первых, для мужчин, исполняющих в однополых отношениях женскую партию, в греческом языке существуют отмеченные исследовательницей другие выражения (καταπύγων и т.д.), а τριβάς в таком контексте нигде не встречается. Во-вторых, как пишут собранные ею же источники, трибады предавались лесбийскому греху, к чему представители сильного пола конструктивно не приспособлены. В-третьих, если гипотетический муж Каллиген вступал-таки в связь с женщинами, то что в том оскорбительного? В-четвертых, коли ненавистник «Каллигена» нанес такое на свою кость, то с какой целью: для чего было предназначено его высказывание – неясно, каким могло бы тут быть удовлетворительное объяснение. В-пятых, учитывая, что, как ранее признала сама издательница, личные имена на «бабках» суть метки собственников, возникает вопрос, зачем бы хозяин предмета сам себя оскорблял.

Ежели бы речь шла о называющей себя мужским именем лесбиянке, то 1) ее личное граффито было бы простой манифестацией ею своих пристрастий, приглашением подруг по игре к отношениям; 2) если же автором была другая женщина, то, судя по тому, что собрано в публикации, ее запись была бы тривиальным заигрыванием с «Каллигеном»; 3) в любом случае в надписи не было бы ничего оскорбительного в античном понимании (ср. выше недоумения пункта «в-четвертых»).

В крайнем случае, еще можно было бы подумать о том – такую вероятность Павличенко вовсе не рассматривает, – что понятие τριβάς на некоем этапе могло обозначать вообще всех сексуально разнузданных лиц без различия пола. Впрочем, подобный беспрецедентный ἅπαξ λεγόμενον – даже без учета того, что гапаксы следует предполагать лишь когда это неизбежно, – не снимал бы указанных выше сомнений (смысл данной записи на астрагале, ее оскорбительность и т.д.).

Остается добавить, что материалы, которыми публикатор старается обосновать свою интерпретацию, не могут быть признаны корректными аналогиями. Во-первых, среди них нет ни одного астрагала; во-вторых, большинство привлеченных граффити относится к любовным, остальные – просто к грубому юмору4, намеренная оскорбительность которого в древнегреческом контексте неочевидна; в-третьих, за исключением «Законов» Платона, литературные пассажи об оголтелых τριβάδες, если принять предложенную издателем датировку, целиком являются бесспорными анахронизмами (Марциал, Гезихий и т.п.), а потому недоказательны; в-четвертых, все приведенные издательницей примеры обнаруживают неразрывную связь надписи с назначением несущего ее материального объекта, тогда как именно последнего в версии Н.А. Павличенко не наблюдается.

Умножение нестыкующихся сущностей, к которому она прибегает, чтобы обосновать свое мнение, заставляет вспомнить о том, что верная интерпретация – самая простая. В случае с ΚΑΛΛΙΓΕΝΗΣ ΤΡΙΒΑΣ эта элементарная норма блестяще подтверждается.

Но прежде чем представить корректное чтение, необходимо учесть еще два существенных для него условия. Встречающееся мнение о том, что номинативы мужских имен в граффити на керамике могут быть владельческими записями, недостаточно убедительно. Разбивать же надпись из двух слов на два синтаксически не связанных между собою высказывания слишком рискованно.

Учтя все сформулированные выше соображения, надо вернуться к тому, что лексема ἡ τριβάς означает прежде всего место/предмет, где/в котором/которым молотят/вышелушивают/дробят/растирают зерно – «гумно, ступ(к)у, пест(ик), цеп». Последний инструмент состоит из трех частей: ручки/держака, соединительной цепи (она дала в русском языке название всей конструкции) и, что важно теперь, ударной части: молотила. Как таковое надо понимать и τριβάς. Впереди него вполне прогнозируемо должен расположиться характеризующий свойства «молотила/дробила» адъектив.

Так открывается истинное значение сочетания καλλιγενὴς τριβάς как указывающего на грозную мощь объекта – «прекраснорожденное (i.e. ~созданное) молотило/вышибало/стирало (стиратель: характеристика предмета, хотя в иных обстоятельствах это могло бы быть и названием броска)». Насколько известно, астрагалы не использовались в хозяйстве для растирания чего-либо. Зато среди игр в них известна ἡ ὤμιλλα5 – нечто среднее между французским петангом (игрой в шары) и русскими городками, когда участник должен попасть своей «бабкой» в круг и выбить из него кость соперника.

Итак, граффито отлично укладывается в категорию надписей, которые описывают качества (в данном случае – превосходные вышибающие) астрагала в игре. Приходится лишь сожалеть, что, приведя хорошую характеристику (включая кости и шашки) этого типа надписей, автор6 editio princeps на самом финише промахивается мимо цели.

Появление в первый раз фиксируемого регулярно образованного прилагательного, судя по аналогии с καλλιγεπής и т.п., двух окончаний – καλλιγενής, -ές – было совершенно ожидаемо. Недаром по той же модели образовано личное имя, да и раздел Mots nouveaux et mots rares в Bulletin épigraphique ежегодно и рутинно фиксирует новые слова.

Упомянутый антропоним (по форме – субстантивированное прилагательное), как и Καλλιγένεια, – эпиклеза Деметры7, заменяющая сам теоним богини в названии праздника в ее честь (форма neutr. pl., идентичная nom.sing.), – давно известны. Однако значение обнаружения ранее неизвестной лексемы именно в Фанагории нельзя недооценивать – не только для филологии, но и для истории и культуры Боспора, Северного Причерноморья, да и всей эллинской ойкумены.

References

- 1. Belova, N.S. Novaya nadpis' iz Germonassy. VDI 1, 60–69. 1967.

- 2. Boltunova, A.I., Knipovich, T.N. Ocherk istorii grecheskogo lapi-darnogo pis'ma na Bospore. Numizmatika i ehpigrafika 3, 3–31. 1962.

- 3. Gruppe, O. 1906: Griechische Mythologie und Religionsgeschichte. Bd. II. München.

- 4. Pavlichenko, N.A. Astragal s imenem Kalligena iz Fanagorii. V sb.: V.D. Kuznetsov, A.A. Zavojkin (red.), Fanagoriya. Rezul'taty arkheologicheskikh issledovanij. T. 7. Materialy po istorii i ar-kheologii Fanagorii. Vyp. 4. M., 136–141. 2018.

- 5. Pavlichenko, N.A., Agafonov, A.V. Astragaly s nadpisyami. V kn.: A.A. Zavojkin, V.D. Kuznetsov, V.P. Tolstikov (red.), Pantikapej i Fanagoriya. Dve stolitsy Bosporskogo tsarstva. Katalog vystavki. M., 385–386. 2017.

- 6. Shelov-Kovedyaev, F.V. De titulis Bosporanis et viciniis. Drevnosti Bospora 25, 426–442. 2020.

2. Pavlichenko 2018, 136–141.