- PII

- S032103910013527-2-1

- DOI

- 10.31857/S032103910013527-2

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume 81 / Issue 1

- Pages

- 149-165

- Abstract

The article discusses four graves of the Maeotian burial ground «Prikubanskiy» (№ 186, 253, 262, 384), dating from ca. 400–350 BC. Their funeral equipment included, along with local hand-made and fired pottery, red-figure skyphoi of the «fluent» style (F. B. Group), amphorae of different production centers, and a few black-glazed vessels. Cross-dating of various categories of ceramic imports has narrowed the chronology of table vessels and ceramic containers.

- Keywords

- burial ground «Prikubanskiy», Maeotian culture, ceramic imports, amphorae, red-figured skyphoi, black-glazed pottery

- Date of publication

- 29.03.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 11

- Views

- 320

В 1998–2001 гг. в ходе новостроечных работ Краснодарской археологической экспедиции Кубанского госуниверситета была раскопана значительная часть меотского некрополя около хутора Прикубанский (Красноармейский р-н Краснодарского края), расположенного в пойменной части правого берега р. Кубань, в нижнем ее течении. Всего за эти четыре года было вскрыто 429 погребений, в которых обнаружено несколько тысяч предметов инвентаря, включающего как меотскую гончарную и лепную керамику, украшения, оружие и т.п., так и большое количество импортной керамической продукции. Монографическая публикация всех материалов – дело ближайшего будущего, в данной же статье мы хотим ввести в оборот небольшой блок из четырех комплексов (погребения № 186, 253, 262 и 384), который включает набор аттических краснофигурных скифосов и остродонных амфор разных центров производства. Перекрестные датировки этих категорий материала значительно продвигают наши представления о динамике поступления античного импорта в меотскую среду. Анализ показывает, что аттические краснофигурные скифосы поступали в Прикубанье к меотам в короткий промежуток времени в пределах первой половины IV в. до н.э.

В указанных погребениях было обнаружено 4 краснофигурных скифоса аттического типа (тип А) с «беглой» росписью. По стилю роспись этих сосудов сопоставима с позднейшей группой аттической краснофигурной керамики (F.B. Group – группа «толстого мальчика» Дж. Бизли). Фрагменты с деталями росписи и единственный археологически целый скифос этой группы из Афинской агоры относятся ко второй – третьей четвертям IV в. до н.э.1 Такие скифосы принадлежат к числу массовых изделий, в большом числе расходившихся по античному миру вплоть до середины IV в. до н.э.2

Все рассматриваемые нами скифосы изготовлены из светло-коричневой тонкой глины без видимых примесей, что указывает на их происхождение из Аттики. По форме они имеют прогнутые в придонной части стенки и отогнутый наружу заостренный венчик. Ручки круглые в сечении, в плане трапециевидные, слегка приподняты. Валикообразный поддон с приподнятой закраиной. Краснофигурная роспись в «беглом» стиле, небрежная, на всех экземплярах близка по сюжету и манере изображений: под ручками пальметты, по сторонам ручек – волюты. Между ними изображены стоящие напротив друг друга парные фигуры юношей в гиматиях с закутанными руками. Лаком покрыты внутренняя и придонная части сосудов, а также ручки. Лак черный, с коричневыми пятнами.

Всего в меотских памятниках правобережья Кубани в настоящее время известно 24 краснофигурных скифоса «беглого» стиля (вместе с фрагментированными и вторично использованными придонными частями), из которых только 9 экземпляров – археологически целые формы. Целый скифос прекрасной сохранности из Закубанья, найденный в погребении 46 кургана 2 Серегинского могильника, относится ко второй четверти IV в. до н.э.3 В целом, период бытования у меотов скифосов с «беглой» росписью, как показывают комплексы Прикубанского некрополя, ограничивается первой – началом третьей четверти IV в. до н.э.4, что вполне соответствует хронологической ситуации с аналогичными сосудами в Северном Причерноморье5 и на Нижнем Дону6.

4. Limberis, Marchenko 2015, 234–239.

5. Rogov, Tunkina 1998, 165; Maslennikov 2012, 70, 72, № 12, 13, рис. 2, 4–5а; Vdovichenko et al. 2019, 49, № 290–326.

6. Brashinskiy 1980, 55.

Для более полного представления о рассматриваемых нами меотских комплексах приведем краткое описание погребений (в порядке хронологии) и проанализируем отдельно краснофигурные скифосы, другие чернолаковые сосуды и встреченные совместно с ними амфоры разных центров производства.

ПОГРЕБЕНИЕ № 253

Было ограблено в древности, костей человека не обнаружено7. Инвентарь: краснофигурный скифос, две фасосские амфоры, сетчатый лекиф, лепные и сероглиняные сосуды, бронзовое зеркало и несколько мелких предметов (пряслице, бусы, нож).

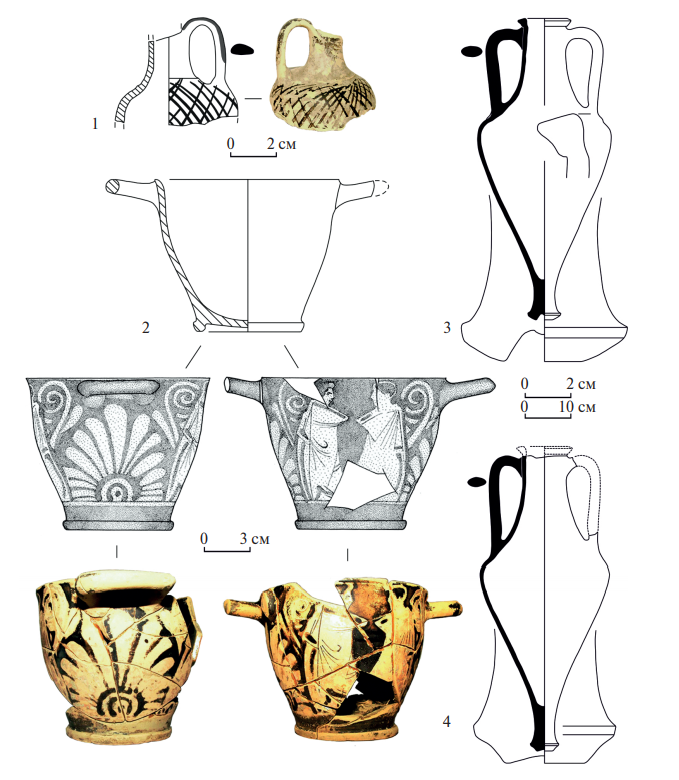

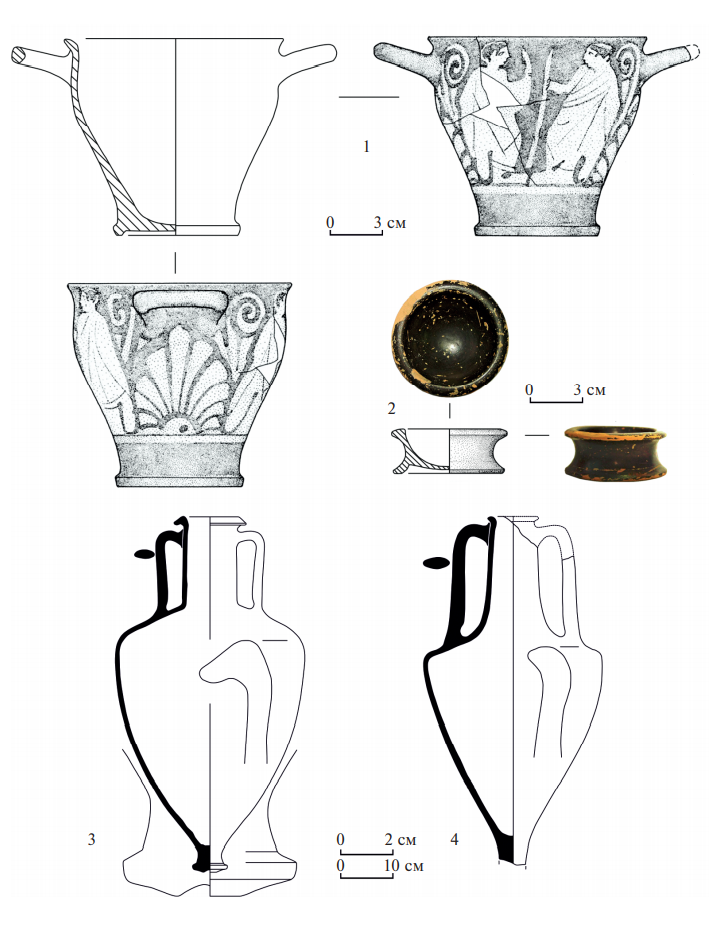

Из четырех скифосов сосуд из погребения № 253 (рис. 1, 2) отличается более приземистой формой (со слегка суженной нижней частью) и, по эталонам из Афинской агоры, может быть датирован чуть более ранним временем, чем сосуды из других погребений, – в пределах 400–375 гг. до н.э.8, что уже отмечалось9. Что касается росписи, то на данном сосуде также изображены фигуры двух юношей в гиматиях, обращенные лицами друг к другу. Близкий по стилю росписи фрагмент скифоса из Афинской агоры относится к началу IV в. до н.э.10 Поэтому не исключено, что скифос из погребения № 253 следует рассматривать как предшествующий группе «толстого мальчика» (F.B. Group).

9. Limberis, Marchenko 2010, 323; 2015, 237.

10. Moore 1997, 304, no. 1294.

Рис. 1. Импорт из погребения № 253 Прикубанского могильника: 1 – сетчатый лекиф (КМ 11600/1126); 2 – краснофигурный скифос (КМ 11600/1128); 3, 4 – амфоры Фасоса (КМ 11600/1120 и КМ 11600/1121). Фото и чертежи авторов © Краснодар, ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына»

Из этого же погребения происходит сетчатый лекиф (рис. 1, 1), от которого сохранилась только верхняя часть, но очевидно, что этот туалетный флакон принадлежит к группе Буласа11. Начало производства таких лекифов в Средиземноморском регионе относится к первой четверти IV в. до н.э., а их массовый выпуск и повсеместное применение в погребальном обряде приходится на вторую – третью четверти столетия12, что совпадает по времени с регулярным использованием таких лекифов в некрополях Северного Причерноморья13. Сетчатые лекифы – довольно редкая находка для меотских некрополей. Так, три целых найдены в Марьянском (Марьинском) кургане14, и еще один – в ритуальном комплексе Тенгинского могильника в Закубанье15. Несколько фрагментированных экземпляров происходят из могильника Лебеди III16. Все они разных выпусков и широко датируются первой половиной IV в. до н.э. Что касается лекифа из погребения № 253, то он производит впечатление принадлежности к одной из ранних серий, и скорее всего его датировка укладывается в пределы первой четверти IV в. до н.э. По крайней мере лекиф с именно таким тщательным клетчатым рисунком по тулову и с вертикальными белыми пятнами и полосами по горлу происходит из погребения М.04 некрополя Панское 1, где вместе с ним найдена амфора типа Муригиоль начала IV века до н.э.17

12. Robinson 1950, 148–150, 160–162, pl. 105–108.

13. Rogov, Tunkina 1998, 173–174; Rogov 2011, 120–121.

14. ОАК за 1912 г., 54, рис. 73, вверху, в центре; Monakhov et al. 2019, 61, рис. 46.

15. Erlikh 2011, 26, 50, рис. 68, 5.

16. Limberis, Marchenko 2016а, 67–68.

17. Monakhov, Rogov 1990, 127–128, табл. 4; Rogov, Tunkina 1998, 173, рис. 7, № 19; Monakhov 2003, 80, табл. 55, 4.

Практически одинаковые фасосские амфоры из погребения № 253 (табл. 1), у одной из которых утрачены венец и ручка (рис. 1, 3, 4), относятся к «раннебиконической» серии (II-B-1). Клейма на ручках или горлах отсутствуют, что заставляет искать аналогии среди надежно датируемых комплексов.

Самые близкие из этих аналогий – амфора из кургана «Южный» 1913 г. из станицы Елизаветинской на Кубани, вместе с которой найдена гераклейская амфора с клеймом раннего фабриканта Аристиппа18, а также две такие же неклейменые фасосские амфоры из кургана Двугорбая Могила в Приазовье, где они обнаружены в контексте с гераклейскими амфорами с клеймами ранних фабрикантов Архелы и Евклеона19. В обоих случаях сосуды датируются самым началом IV столетия. Есть и аналогичные фасосские амфоры с клеймами ранних магистратов Кира и Сатира, в первом случае – из погребения № 254 Прикубанского некрополя, а во втором – из помещения № 32 в Горгиппии, которые, в свою очередь, надежно синхронизируются в пределах 390-х годов20. В данном случае аналогии амфорам из погребения № 253 хорошо коррелируют с датой скифоса ранней формы из этого погребения, хронологию которого можно определить в пределах 390-х – начала 380-х годов до н.э.

19. Monakhov 1999, 162–163, табл. 55.

20. Monakhov 1999, 234, табл. 96; 2003, 66–67, табл. 42, 4, 5; Kats 2015, кат. 32.

ПОГРЕБЕНИЕ № 384

Представляло собой захоронение мужчины (?) 45–50 лет с массой инвентаря: краснофигурный скифос, амфоры Менды и неустановленного центра производства, сероглиняные и лепные сосуды меотского производства, украшения и различные мелкие предметы.

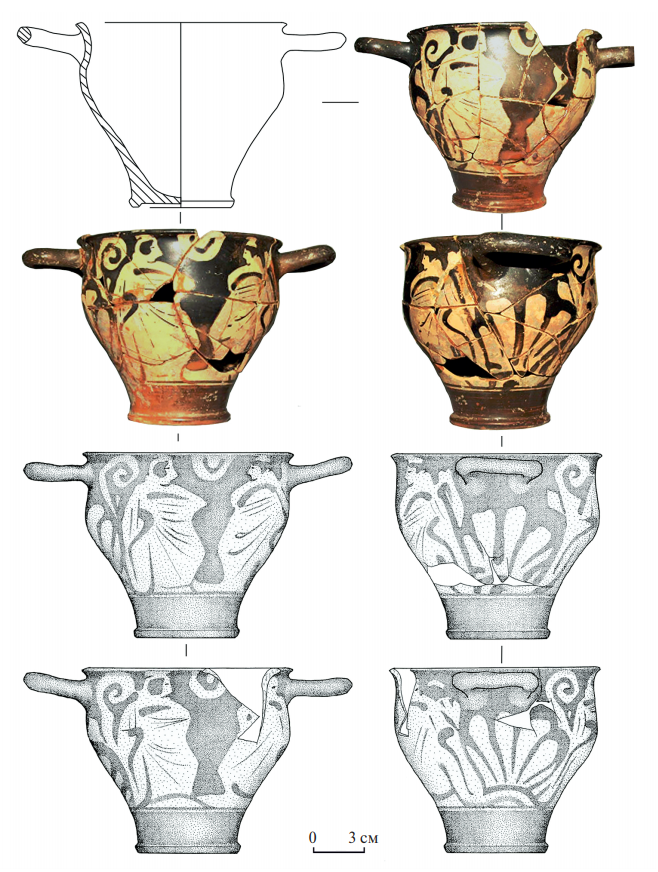

Краснофигурный скифос из этого погребения имеет несколько иную профилировку – высота становится немного больше при сохранении диаметра венца и уменьшении диаметра поддона (табл. 2); стенки в придонной части заметно сдавлены. Подобные формы чернолаковых скифосов характерны для второй четверти IV в. до н.э.21 Характер росписи также несколько иной: полоса черного лака в нижней части тулова шире, чем у экземпляра из погребения № 253; по обеим сторонам изображены фигуры юношей в гиматиях, стоящие на расстоянии, лицом друг к другу. Между ними на уровне лица изображен округлый предмет, возможно, тимпан (рис. 2).

Рис. 2. Краснофигурный скифос из погребения № 384 Прикубанского могильника (КМ 11600/2186). Фото и чертежи авторов © Краснодар, ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына»

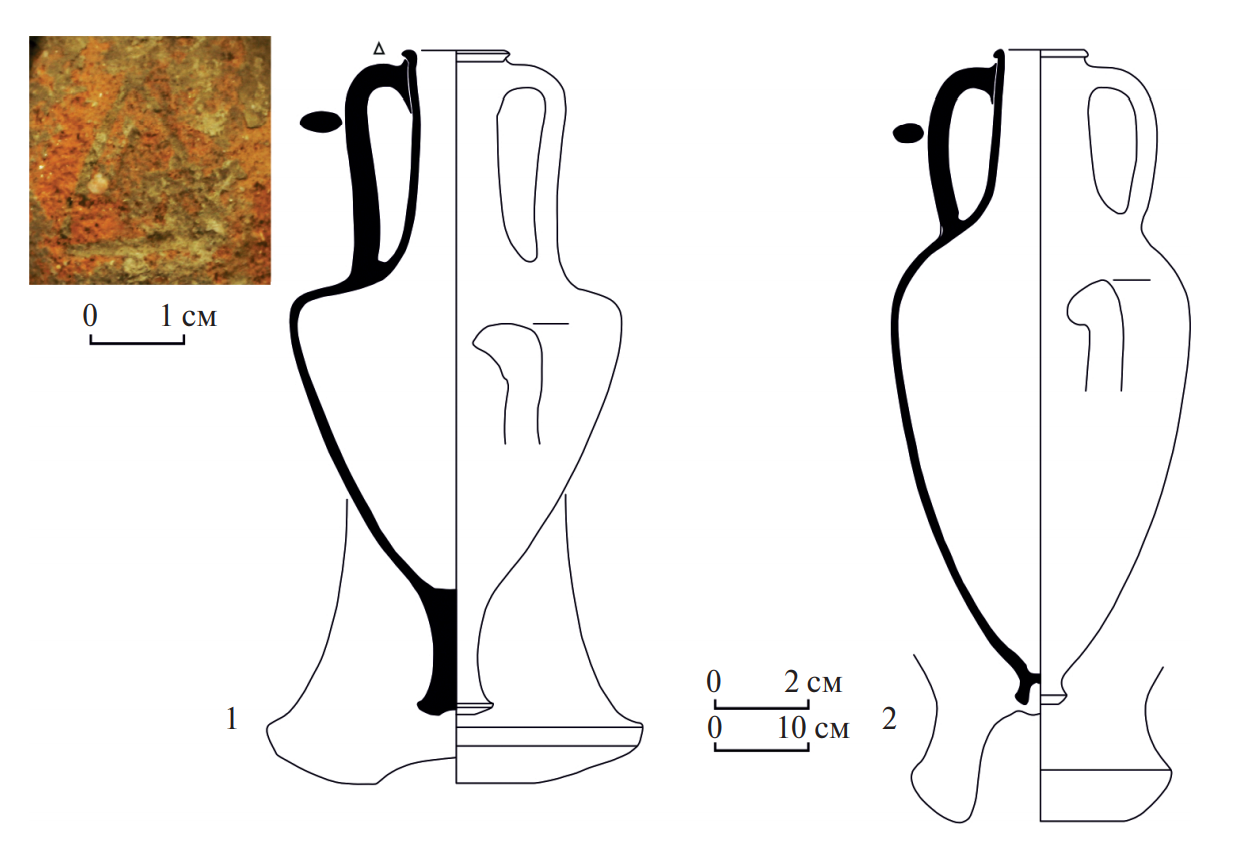

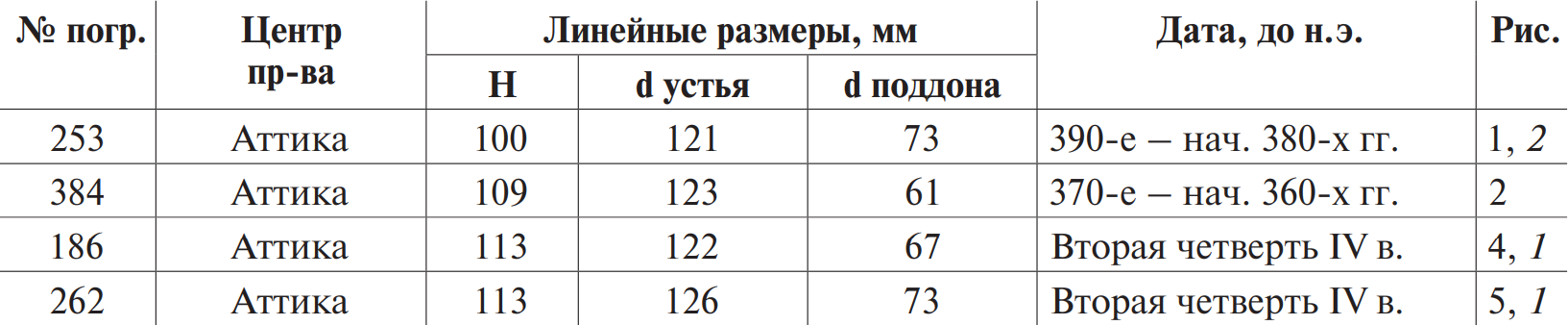

Первая амфора (рис. 3, 1) из этого погребения принадлежит продукции Менды варианта «портичелло» (II-B) и имеет острореберный венец, выделенный небольшой подрезкой снизу, высокое горло, которое сужается под верхними прилепами ручек, плавный переход к широким, почти горизонтальным плечам; тулово, близкое к конической форме, и расширенную профилированную ножку с полусферической выемкой. На ручке рельефное клеймо в виде буквы «Δ» в треугольной рамке. Такие амфоры во множестве зафиксированы в ряде представительных комплексов, в частности в эпонимном кораблекрушении у Портичелло, в кургане № 2 (1909 г.) Елизаветовского некрополя, в кургане № 28 могильника «Плавни», в херсонесском колодце 1992 г., в помещении № 32 в Горгиппии и др.22 По гераклейским и фасосским клеймам в этих комплексах они довольно надежно датируются первыми двумя десятилетиями IV в. Такие мендейские амфоры есть и в двух других погребениях Прикубанского некрополя (№ 32 и 157), причем в первом из них вместе с мендейской обнаружена гераклейская амфора с клеймом раннего фабриканта Дионисия. Амфора из упомянутого погребения № 157 практически идентична рассматриваемой, при этом она встречена в сопровождении сосуда следующего «мелитопольского» варианта, что дает основания датировать амфору из погребения № 384 в пределах 370-х – начала 360-х годов.

Рис. 3. Амфоры из погребения № 384 Прикубанского могильника: 1 – Менда (КМ 11600/2183); 2 – неустановленный центр производства (КМ 11600/2188). Фото и чертежи авторов © Краснодар, ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына»

Вторая амфора из погребения № 384 – неустановленного центра производства (рис. 3, 2), не имеет аналогов на сегодняшний день. У нее небольшой клювовидный венец, высокое, расширяющееся книзу горло, овоидное тулово и невысокая острореберная ножка с глубокой трапециевидной выемкой. Глина снаружи темно-коричневая, с массой черных включений и большим количеством слюды, внутри – красная. Подобная глина иногда встречается у фасосских сосудов, однако общие морфологические особенности не позволяют соотнести данный экземпляр с продукцией мастерских Фасоса. Отталкиваясь от даты мендейской амфоры и скифоса из этого погребения, данный сосуд (и само погребение № 384) можно отнести к началу второй четверти IV в. до н.э.23

ПОГРЕБЕНИЕ № 186

Представляло собой захоронение мужчины (?) в деревянном гробовище. Инвентарь: краснофигурный скифос, амфоры Менды и Книда, поддон чернолакового скифоса, желтоглиняный мортар, бронзовая чашечка, лепные и кружальные сероглиняные сосуды (в том числе рыбное блюдо и аск), пряслице, нож с костяной рукоятью, фрагмент бусины с личиной, галька, различные украшения и бронзовое зеркало.

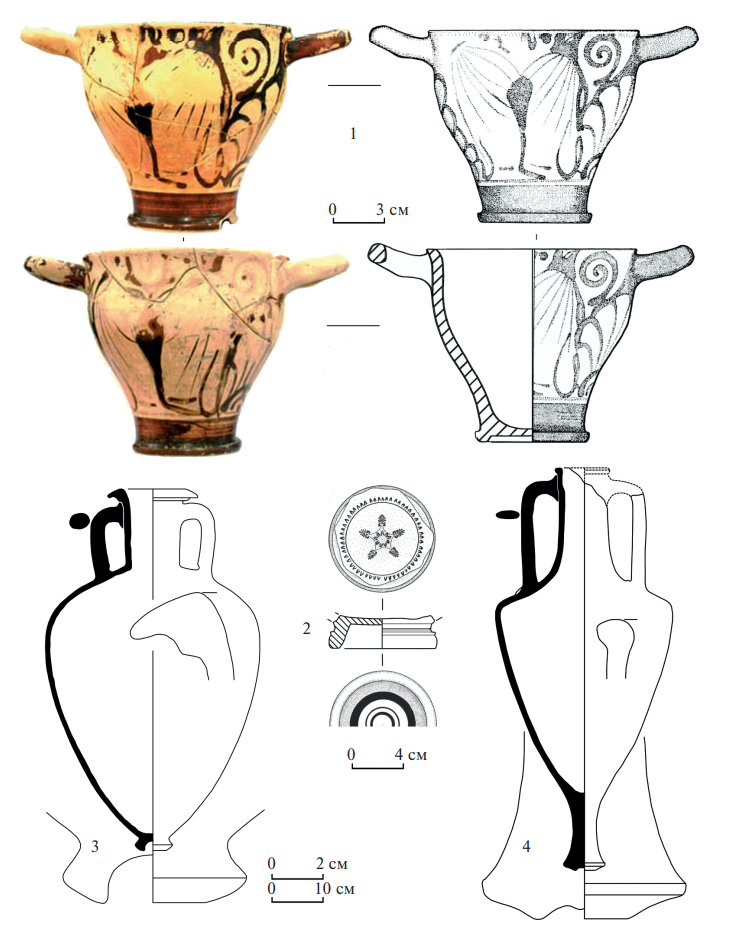

Форма краснофигурного скифоса аналогична предыдущему. Сюжет росписи такой же: изображение двух юношей в гиматиях лицом друг к другу, между их головами помещен тимпан (рис. 4, 1). Манера более аккуратная, фигуры соприкасаются локтями.

Рис. 4. Импорт из погребения № 186 Прикубанского могильника: 1 – краснофигурный скифос (КМ 11600/415); 2 – поддон чернолакового чашевидного скифоса (КМ 11600/439); 3 – амфора Книда (КМ 11600/440); 4 – амфора Менды (КМ 11600/438). Фото и чертежи авторов © Краснодар, ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына»

Кроме того, из этого погребения происходит поддон чашевидного скифоса (рис. 4, 2) во вторичном использовании (как чашечка или солонка), что весьма характерно для меотского мира. Только из Прикубанского некрополя известно 5 поддонов от таких сосудов24. Наличие на внутренней стороне дна этого поддона орнамента, сочетающего штампованные и резные элементы, позволяет относить его к началу IV века до н.э.25

25. Sparkes, Talcott 1970, 112, no. 618.

Первая амфора из погребения № 186 – книдского производства – имеет грибовидный нависающий венец, относительно невысокое, слегка сужающееся книзу (воронковидное) горло с четким переходом к плечам. Тулово пифоидное, ножка широкая, острореберная, с глубокой полусферической выемкой. Глина светло-коричневая, мягкая и плотная, с редкой ракушкой. Такие амфоры в свое время были выделены в особый «елизаветовский» вариант книдской тары26 (рис. 4, 3).

Аналогий имеется множество. Прежде всего подобная амфора происходит из центрального погребения кургана № 5 группы «Пять братьев» Елизаветовского некрополя, а в тризне к этому погребению было найдено три гераклейские амфоры с клеймами ранних фабрикантов Эвридама и Дионисия 1, а также еще одна гераклейская же амфора с клеймом раннего магистрата Кромния27. Это дает нам хронологическую привязку к концу 380-х – началу 370-х годов до н.э.

Целый ряд аналогичных книдских сосудов происходит из нескольких погребений того же Прикубанского некрополя. Так, в погребении № 159 такая амфора встречена вместе с биконической фасосской и синопской (типа I-А) амфорами, которые по всем аналогиям должны датироваться в пределах конца первой – начала второй четвертей IV столетия до н.э.28 Более того, на фасосской амфоре имеется клеймо Ἀριστείδ(ης) |Θασ|ι Ἀριστα(γόρης)29, где магистратом является Аристид, деятельность которого приходится на 350-е годы до н.э.30 В погребении № 202 Прикубанского некрополя такая книдская амфора найдена в контексте с другой крупной амфорой с грибовидным венцом неустановленного центра производства31. В погребении № 224 этого же некрополя контекст книдской амфоре «елизаветовского» варианта составляют фасосская неклейменая амфора развитой биконической серии и аттический чернолаковый болсал32. Подобные болсалы были особенно распространены во второй половине V в. до н.э., в следующем столетии они начинают терять популярность в связи с появлением канфаров, но их производство продолжается до конца IV в. до н.э.33 Самый близкий аналог из материалов Афинской агоры датируется 380–350 гг. до н.э., однако у него ручки приподняты вверх, что характерно для более поздних сосудов34. Болсал из погребения № 224 скорее всего относится к началу второй четверти, а датировка амфор из погребения не выходит за середину столетия.

29. Чтение А.Б. Колесникова.

30. Kats 2007, 415, прил. II.

31. Limberis, Marchenko 2018, 101, рис. 4.

32. Limberis, Marchenko 2018, 101, рис. 5.

33. Sparkes, Talcott, 1970, 108.

34. Sparkes, Talcott, 1970, 108, no. 558.

Наконец, в погребении № 294з некрополя Старокорсунского городища № 2 мы имеем вместе с книдской амфорой все того же «елизаветовского» варианта еще одну книдскую амфору «чередникового» варианта, а также чернолаковые скифос и канфар второй четверти столетия35.

Таким образом, весь круг надежно датирующихся аналогий указывает на вторую четверть IV столетия для книдской амфоры «елизаветовского» варианта из погребения № 186.

Вторая амфора из погребения относится к продукции Менды «мелитопольского» варианта (рис. 4, 4). Ранее предполагалось, что этот вариант несколько более поздний, но находка в погребении № 157 Прикубанского некрополя сразу двух амфор: вариантов «портичелло» и «мелитопольского» – заставляет предполагать, что какое-то время они производились одновременно. Тем не менее по ряду представительных комплексов с «мелитопольскими» амфорами (курган № 1 у с. Ольгино, курган № 4s у с. Петуховка, курган № 14 у с. Гюновка, курган № 16 у с. В. Рогачик36) создается впечатление, что амфора из погребения № 186 должна датироваться в пределах второй четверти IV столетия до н.э.

С учетом датировок всех категорий импорта хронологию погребения № 186 можно определить в пределах второй четверти IV в. до н.э.

ПОГРЕБЕНИЕ № 262

Представляло собой захоронение женщины (?) 30–40 лет и содержало довольно разнообразный инвентарь: краснофигурный скифос, амфоры Книда и Менды, чернолаковую солонку, меотскую лепную и сероглиняную керамику, различные украшения и множество мелких предметов.

Краснофигурный скифос морфологически идентичен предыдущему из погребения № 186 (табл. 2). По обеим сторонам изображены два юноши в гиматиях лицом друг к другу: один – с посохом в правой руке, другой – со стригилем в левой (рис. 5, 1).

Рис. 5. Импорт из погребения № 262 Прикубанского могильника: 1 – краснофигурный скифос (КМ 11600/1257); 2 – чернолаковая солонка (КМ 11600/1223); 3 – амфора Книда (КМ 11600/1217); 4 – амфора Менды (КМ 11600/1219). Фото и чертежи авторов © Краснодар, ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына»

Солонка с вогнутыми стенками (saltcellar: concave wall) относится к варианту с углубленным снизу дном (recessed underside), напоминающим скрытый кольцевой поддон. Эта форма солонок появилась в Аттике во второй половине V в. до н.э. и достигла наибольшей популярности во второй и третьей четвертях IV в. до н.э. Около 315 г. их производство в Аттике прекратилось37. Некоторые исследователи предполагали, что поступление таких солонок в Северное Причерноморье заканчивается до середины IV в. до н.э.38, однако анализ массового материала из Северо-Западного Крыма и Крымского Приазовья показал, что все-таки основная их масса происходит из культурных слоев третьей четверти IV в. до н.э.39 Такие солонки были найдены также в погребениях № 230 и 346 Прикубанского некрополя второй четверти IV века до н.э.40 Известны они и в керамических комплексах Марьянского41 и Елизаветинского № 7/1917 г.42 курганов. Самой близкой аналогией из материалов Афинской агоры является экземпляр второй четверти IV в. до н.э.43, что полностью соответствует датировке скифоса из погребения № 262.

38. Rogov, Tunkina 1998, 171.

39. Egorova 2009, 38, № 359–371; Maslennikov 2012, 180, 182.

40. Limberis, Marchenko 2010, 335, № 37–39; 2017, 208, № 1–3.

41. ОАК за 1912 г., 54 рис. 73, вверху справа; Monakhov et al. 2019, 61, рис. 46.

42. Galanina 2009, 89, рис. 4.

43. Sparkes, Talcott 1970, 137–138, nо. 936.

Книдская амфора из погребения № 262 по своим морфологическим параметрам (табл. 1) относится к типу «с высоким горлом и грибовидным венцом», но не к «елизаветовскому», а к «геленджикскому» либо «чередниковому» варианту (I-B или I-D), у которых уплощенные плечи, не столь массивный грибовидный венец и иная, совершенно необычная, профилировка ножки (рис. 5, 3). Выделение «геленджикского» варианта сейчас кажется не очень надежным, тем более что известны пока единичные экземпляры. Лишь одна амфора такого варианта встречена в комплексе погребения № 13 некрополя городища № 2 у хут. Ленина44, причем в контексте с амфорой производства Эрифр. Последняя не вошла в сводку эрифрских амфор, но, очевидно, имеет несколько аналогий среди образцов условного типа III, которые датируются очень широко – серединой, может быть, третьей четвертью IV столетия45. Самые близкие аналогии происходят из погребения № 652з некрополя Старокорсунского городища № 2, в котором обнаружены два подобных сосуда, фрагментированная амфора Пепарета и чернолаковая керамика, в совокупности датирующиеся второй четвертью IV в. до н.э.46 Большую высоту и немного меньший диаметр имеет упоминавшаяся выше амфора из погребения № 294з некрополя Старокорсунского городища № 2.

45. Monakhov 2013, 40–41, табл. V.

46. Limberis, Marchenko 2016b, 80, рис. 3.

Из сказанного следует, что амфора из погребения № 262 может быть отнесена ко второй четверти IV века.

Амфора Менды (рис. 5, 4) аналогична сосуду из погребения № 186, описанному выше, и также датируется в пределах второй четверти IV в. до н.э.

В целом, погребения с амфорами и краснофигурными скифосами «беглого» стиля укладываются в довольно узкий отрезок 380–350-х годов до н.э. Сопоставление датировок этих двух категорий инвентаря, наряду с привлечением известных аналогий для остального немногочисленного импорта, позволило несколько сузить установленные ранее даты амфор, конкретизировать хронологию скифосов и определить датировку комплексов в целом. В свою очередь, это дает возможность уточнить время изготовления и бытования различных предметов меотского производства, в основном керамики.

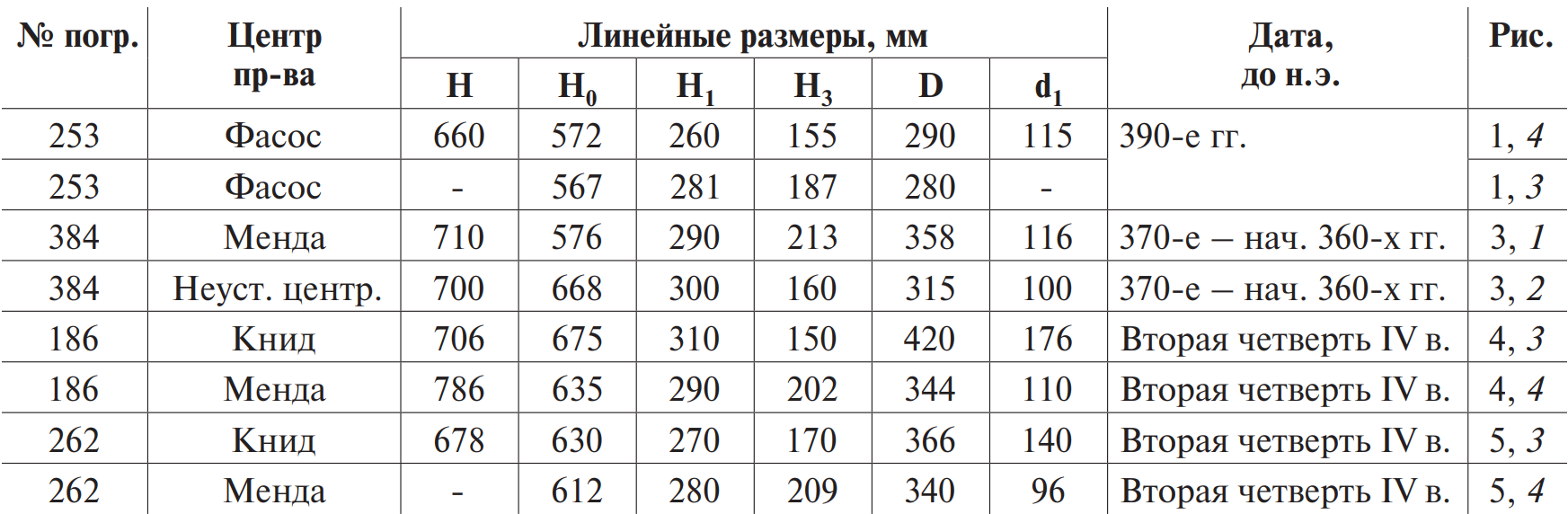

Таблица 1

Метрические параметры амфор из Прикубанского некрополя47

Таблица 2

Метрические параметры скифосов из Прикубанского некрополя

References

- 1. Brashinskij, I.B. Grecheskij keramicheskij import na Nizhnem Donu v V–III vv. do n.eh. L. 1980.

- 2. Egoro-va, T.V. Chernolakovaya keramika IV–II vv. do n.eh. s pamyatnikov Severo-Zapadnogo Kryma. M. 2009.

- 3. Ehrlikh, V.R. Svyatilischa nekropolya II Tenginskogo gorodischa (IV v. do n.eh.). M. 2011.

- 4. Galanina, L.K. Kontakty Prikuban'ya s antichnym mirom (po materialam Elizavetinskikh kurganov). V sb.: Ehpokha rannego zheleza. Sbornik nauchnykh trudov k 60-letiyu S.A. Skorogo. Kiev–Poltava, 86–90. 2009.

- 5. Ivanov, T. Antichna keramika ot nekropolya na Apoloniya. V sb.: Apoloniya. Razkopkite v nekropola na Apoloniya prez 1947–1949. Sofiya, 65–273. 1963.

- 6. Kats, V.I. Grecheskie keramicheskie klejma ehpokhi klassiki i ehllinizma (opyt kompleksnogo izucheniya). (BI, XVIII). Simferopol'–Kerch'. 2007.

- 7. Kats, V.I. Keramicheskie klejma Aziatskogo Bospora. Gor-gippiya i ee khora, Semibratnee gorodische. Katalog. Saratov. 2015.

- 8. Leskov, A.M., Lapushnyan, V.L. (red.). Shedevry drevnego iskusstva Kubani. Katalog vystavki. M. 1987.

- 9. Limberis, N.Yu., Marchenko, I.I. Pogrebeniya s geraklejskimi amforami iz raskopok mogil'nika Starokorsunskogo gorodischa № 2. V sb.: M.Yu. Vakhtina, Yu.A. Vinogradov (red.), Stratum plyus. Peterburgskij arkheologicheskij vestnik. Sankt-Peterburg–Kishinev, 81–93. 1997.

- 10. Limberis, N.Yu., Marchenko, I.I. Raspisnye i chernolakovye sosudy iz Prikubanskogo mogil'nika (atributsiya i khronologiya). Drevnosti Bospora 14, 322–356. 2010.

- 11. Limberis, N.Yu., Marchenko, I.I. Chernolakovye skifosy iz meotskikh pamyatnikov pravoberezh'ya Kubani. Drevnosti Bospora 19, 227–255. 2015.

- 12. Limberis, N.Yu., Marchenko, I.I. Lekify v pogrebal'nom obryade meotov Pravoberezh'ya Kubani. Aziatskij Bospor i Prikuban'e v dorimskoe vremya. M., 64–70. 2016a.

- 13. Limberis, N.Yu., Marchenko, I.I. Pogrebenie so steklyannoj chashej iz mogil'nika Starokorsunskogo gorodischa № 2. Arkheologicheskie vesti 22, 76–85. 2016b.

- 14. Limberis, N.Yu., Marchenko, I.I. Miniatyurnye chernolakovye sosudy dlya servirovki stola iz meotskikh mogil'nikov pravoberezh'ya Kubani. Antichnyj mir i arkheologiya 18, 206–223. 2017.

- 15. Limberis, N.Yu., Marchenko, I.I. Khronologiya pogrebenij s konskoj upryazh'yu v zverinom stile iz Prikubanskogo mogil'nika. Vestnik VolGU. Seriya 4, Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya 23(3), 99–113. 2018.

- 16. Maslennikov, A.A. Raspisnaya keramika s pamyatnikov «tsarskoj» khory Priazov'ya. V kn.: A.A. Maslennikov, Tsarskaya khora Bospora (po materialam raskopok v Krymskom Priazov'e). T. 2. Individual'nye nakhodki i massovyj arkheologicheskij material. (DB, Suppl. III). M. 2012.

- 17. Monakhov, S.Yu. Grecheskie amfory v Prichernomor'e: kompleksy keramicheskoj tary VII–II vv. do n.eh. Saratov. 1999.

- 18. Monakhov, S.Yu. Grecheskie amfory v Prichernomor'e: tipologiya amfor veduschikh tsentrov-ehksporterov tovarov v keramicheskoj tare. Katalog-opredelitel'. Moskva–Saratov. 2003.

- 19. Monakhov, S.Yu. Zametki po lokalizatsii keramicheskoj tary. III. Amfory i amfornye klejma maloazijskikh Ehrifr. VDI 3, 28–51. 2013.

- 20. Monakhov, S.Yu., Rogov, E.Ya. Keramicheskie kompleksy nekropolya Panskoe I. Antichnyj mir i arkheologiya 8, 122–151. 1990.

- 21. Monakhov, S.Yu., Kuznetso-va, E.V., Churekova, N.B. Amfory V–II vv. do n.eh. iz sobraniya gosudarstvennogo istoriko-arkheologicheskogo muzeya-zapovednika «Khersones Tavricheskij». Katalog. Saratov. 2017.

- 22. Monakhov, S.Yu., Kuznetsova, E.V., Limberis, N.Yu., Marchenko, I.I. Redkie formy amfor iz Prikubanskogo nekropolya. V sb.: V.V. Majko (red.), Arkheologiya antichnogo i srednevekovogo goroda. Sevastopol'–Kaliningrad, 163–170. 2018.

- 23. Monakhov, S.Yu., Kuznetsova, E.V., Chistov, D.E., Churekova, N.B. Antichnaya amfornaya kollektsiya Gosudarstvennogo Ehrmitazha VI–II vv. do n.eh. Katalog. Saratov. 2019.

- 24. Moore, M.B. 1997: Attic Red-Figured and White-Ground Pottery. (The Athe-nian Agora, 30). Princeton (NJ).

- 25. Picazo, M. 1977: Las Cerámicas Áticas de Ullastret. Barcelona.

- 26. Rogov, E.Ya., Tunkina, I.V. Raspisnaya i chernolakovaya keramika iz nekropolya Panskoe I. Arkheologicheskie vesti 5, 159–175. 1998.

- 27. Rogov, E.Ya. Nekropol' Panskoe 1 v Severo-Zapadnom Krymu. (MAIEhT, Suppl. 10). Simferopol'. 2011.

- 28. Robinson, D.M. 1950: Excavaition at Olinthus. Pt. XIII. Vases Found in 1934 and 1938. (The Johns Hopkins University Studies in Archaeolo-gy, 38). Baltimore.

- 29. Sparkes, B.A., Talcott, L. 1970: Black and Plain Pottery of 6th–5th and 4th Centuries BC. Pt. I. Text. Pt. II. Indexes and Illustrations. (The Athenian Agora, XII). Princeton (NJ).

- 30. Stoyanov, R.V., Erim-Ozdogan, A. Kollektsiya cherno- i krasnofigurnoj keramiki iz raskopok poseleniya Menekshe Chataj v Propontide. Zapiski IIMK RAN 10, 166–179. 2014.

- 31. Trias de Arribas, G. 1967–1968: Ceramicas griegas de la Peninsula Iberica. Vol. I–II. (Publicaciones de Arqueologia Hispanica, II). Valencia.

- 32. Vdovichenko, I.I., Turova, N.P. Antichnye raspisnye vazy iz sobraniya Yaltinskogo istoriko-literaturnogo muzeya. (BI, XIV). Simferopol'–Kerch'. 2006.

- 33. Vdovichenko, I.I., Ryzhov, S.G., Zhestkova, G.I. Antichnaya raspisnaya keramika Khersonesa Tavricheskogo. Iz raskopok S.G. Ryzhova v 1976–2011 godakh. Sevastopol'. 2019.

2. Ivanov 1963, 199–201, табл. 106–108, № 485–488; Trias de Arribas 1967, I, 272, 298, 399, 506–507, lám. CLXIV, 1, 7; CLXVI, 13; CLXXXI, 1; CLXXXV, 5; CCLVI; CCLVII; Picazo 1977, 73, lám. XX; Stoyanov, Erim-Ozdogan 2014, 174–175, рис. 3, 8а–8b, кат. № 25.